Начиная с 70-х годов XX века, с начала пандемического распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего смертельный синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), этим вирусом, по расчетам экспертов специальной программы ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС), заразились 74,9 млн человек (оценочный диапазон – 58,3– 98,1 млн) [1]. ВИЧ-инфекция протекает скрытно, но через несколько лет после заражения ВИЧ вызывает иммунный дефицит, который может спровоцировать смерть зараженного вирусом человека от других инфекций или опухолей. Медиана продолжительности жизни людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), ранее составляла 10–12 лет, но современная антиретровирусная терапия (АРТ) при постоянном применении способна продлить жизнь ЛЖВ до средней продолжительности жизни населения соответствующего региона. К началу 2019 г. 32,0 млн (23,6–43,8 млн) человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИДом, а 37,9 млн (32,7–44,0 млн) человек жили с ВИЧ, причем как минимум половина из них оставались живы только благодаря широкому применению АРТ [1] .

Пандемия ВИЧ-инфекции считается одной из самых разрушительных в истории человечества, поэтому одной из целей в области устойчивого мирового развития считается ее прекращение. На Генеральной Ассамблее ООН в 2016 г. было согласовано, что к концу 2020 г. мир должен достигнуть целевых показателей «90–90–90»: ВИЧ-инфекция должна быть диагностирована у 90% ЛЖВ, 90% из них должны получать АРТ, и у 90% из получающих АРТ должно наблюдаться подавление активности ВИЧ («неопределяемая вирусная нагрузка») [2]. Стратегия «90–90–90» является базовой для международных организаций, так как в результате ее исполнения не только увеличивается продолжительность жизни ЛЖВ, но и должна уменьшиться циркуляция ВИЧ, так как ЛЖВ, у которых применение АРТ привело к снижению вирусной нагрузки до неопределяемого уровня, значительно реже становятся источниками заражения ВИЧ.

Согласно оценкам ЮНЭЙДС, в 2018 г. 79% (67–92%) ЛЖВ знали свой статус, 62% (47–74%) получали АРТ, и у 53% (43–63%) получающих терапию была подавлена вирусная нагрузка. Однако предположительно 8,1 млн ЛЖВ в мире по-прежнему даже не были обследованы на ВИЧ [1]. Прогресс в достижении целевых показателей в конце 2018 г. в мире можно было отразить как 79–78–86, при этом 15 стран к этому времени преодолели показатель 90% для всех 3 целевых индикаторов [3].

Число новых случаев заражения ВИЧ в мире снизилось в 2018 г. до 1,7 млн, что было на 40% меньше, чем в 1997 г., и на 16% меньше по сравнению с 2010 г., но важно отметить, что оценочный диапазон числа новых случаев в 2018 г. был очень широк – от 1,4 до 2,3 млн. Особенно значительное снижение отмечается среди детей (на 41% по сравнению с 2010 г.), что связано с успехами профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Среди всех взрослых ЛЖВ (35,1 млн) большинство составляют женщины (18,2 млн). В Африке к югу от Сахары на их долю в 2018 г. пришлось 59% новых случаев инфекции среди взрослых (15 лет и старше), причем этот показатель практически не изменился с 1995 г. [4].

Поскольку распространение ВИЧ-инфекции продолжается, а смертность снижается, число ЛЖВ в мире к 2017 г. увеличилось на 14% по сравнению с 2010 г., а распространенность ВИЧ-инфекции среди населения земного шара выросла почти в 3 раза по сравнению с 1990 г. (с 0,3% среди взрослого населения в возрасте 15–49 лет до 0,8% в 2017 г.) [5].

На ключевые группы риска и их сексуальных партнеров приходится 54% новых случаев заражения ВИЧ в мире. Это связано с тем, что риск заражения ВИЧ среди мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами (МСМ), и среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в 22 раз выше, а среди работников коммерческого секса (КСР) – в 21 раз выше, чем в основной популяции [1].

В Российской Федерации в последние 2 десятилетия ситуация по ВИЧ-инфекции в целом отражала общемировые тенденции: за последние 10 лет было выявлено 66,6% всех случаев ВИЧ-инфекции среди россиян, увеличивалось число смертей, связанных с ВИЧ-инфекцией [6], но в то же увеличивался охват ВИЧ-позитивного населения АРТ, и совершенствовались подходы к организации лечения ЛЖВ [7]. «Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу»1 и план ее реализации в целом базируются на принципах «90–90–90», в связи с чем изменение эпидемической ситуации, произошедшие в последние годы, имеет большое значение для ее продолжения и совершенствования.

Целью данного исследования было описание эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в 2019 г.

Материалы и методы

Проанализированы персонифицированные данные о выявленных в 1987–2019 гг. случаях ВИЧ-инфекции в России, поступающие в Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора (далее – ФНМЦ ПБ СПИД) в виде оперативных донесений о лице, в крови которого при исследовании в реакции иммуноблота выявлены антитела к ВИЧ (форма №266 у-88); данные формы федерального государственного статистического наблюдения № 4 «Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ»; ведомственной формы мониторинга Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ» и формы федерального государственного статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека». Данные получены из территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом (или иных уполномоченных организаций) и территориальных управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Результаты

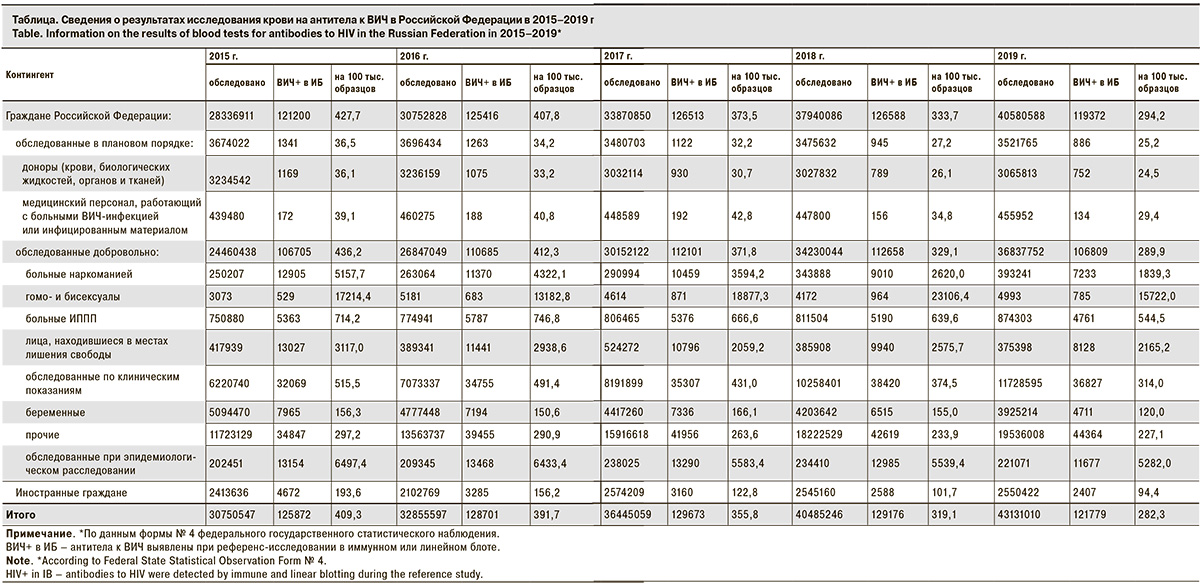

По состоянию на 31 декабря 2019 г. кумулятивное число зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-инфекции в иммунном блоте среди граждан Российской Федерации составило 1 426 976 человек (по персонифицированным данным ФНМЦ ПБ СПИД). К концу 2019 г. в стране проживало 1 071 816 лиц с лабораторно выявленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», исключая 355 160 больных, умерших за весь период наблюдения. Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции и умерших инфицированных ВИЧ среди граждан России в последние 20 лет быстро нарастало (рис. 1).

Согласно данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 61 Минздрава России, сумма впервые выявленных в 1999–2018 гг. случаев ВИЧ-инфекции была чуть меньше – 1 356 824, а умерших больных ВИЧ-инфекцией за этот период – 309 501, что обусловлено особенностями системы учета случаев заболевания в разных ведомствах. В 1987–1998 гг. в стране, по данным персонифицированного учета, было выявлено не очень значительное число случаев ВИЧ-инфекции (11 267), поэтому отсутствие данных за указанный период в статистике формы № 61 Минздрава России не может объяснить расхождения в показателях из разных источников. Разница в цифрах преимущественно связана с регистрацией в настоящее время в форме № 61 только пациентов с диагнозом «ВИЧ-инфекция», установленным при визите в центр СПИДа или иную уполномоченную медицинскую организацию, что равносильно постановке на диспансерный учет, а также регистрацией летальных исходов у больных, состоявших на наблюдении или снятых с диспансерного наблюдения в связи со смертью. Сложность ситуации усугубляется тем, что в текущей версии формы № 61 Минздрава России имеется несколько ячеек с похожим или идентичным названием, однако содержащих разные значения. Так, в 2019 г. было зарегистрировано 80 124 пациентов с впервые установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» (сумма строк 1, 2, 59 и 60 табл. 1000); выявлено 78 904 больных ВИЧ-инфекцией (сумма строк 3 и 4 табл. 3100); выявлено впервые в отчетном году из числа зарегистрированых лиц, в крови которых при исследовании методом иммунного блота выявлены антитела к ВИЧ, – 83 390 человек (строка 7 табл. 7000). В 2016–2018 гг. Минздрав России для учета количества новых случаев ВИЧ-инфекции использовал первый из перечисленных показателей.

По данным Роспотребнадзора (форма № 2), в 2019 г. впервые было зарегистрировано 81 716 новых случаев болезни, вызванной ВИЧ, что связано также с регистрацией подтвержденных случаев заболевания при обращении к врачу. В последние годы Минздрав России апеллирует к данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, в который вносятся данные о больных с известными номерами паспорта, полиса ОМС и ряда других документов, которые больной предъявляет при постановке на диспансерный учет. Авторам не было известно о публикации каких-либо данных Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, за весь период его существования к концу 2019 г., поэтому проанализировать данные этого источника невозможно.

ФНМЦ ПБ СПИД на протяжении всего периода наблюдения (1987–2019 гг.) ведет унифицированную регистрацию случаев по единой методике персонифицированного учета данных о выявлении случаев ВИЧ-инфекции в иммунном блоте, а с 2016 г. – и при выявлении ДНК/РНК ВИЧ без иммунного блота, согласно новой редакции Санитарных правил «Профилактика ВИЧ-инфекции». Данные ежегодно публикуются. Такой подход соответствует определению случая ВИЧ-инфекции ВОЗ [8] и здравому смыслу, поскольку излечения от заболевания не наступает, за исключением 2 казуистических случаев пересадки костного мозга инфицированным ВИЧ пациентам, при этом не все больные с выявленной в иммунном блоте ВИЧ-инфекцией после получения положительного результата обращаются в медицинские учреждения для установления диагноза ВИЧ-инфекции.

По данным персонифицированного учета, в 2019 г. в Российской Федерации было сообщено о 97 702 случаях выявления ВИЧ-инфекции в иммунном блоте, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 6,2% меньше, чем в 2018 г. Динамика количества новых случаев ВИЧ-инфекции среди россиян в 1987–2019 гг. приведена на рис. 2, из которого видно, что данные персонифицированного учета и формы № 61 до 2016 г., когда была утверждена ее новая версия2, предусматривающая регистрацию только больных, вставших на диспансерный учет в специализированные медицинские организации (центры СПИДа), отличались несущественно. Разница между данными ФНМЦ ПБ СПИД и Минздрава России отражает долю пациентов, не обратившихся после выявления ВИЧ-инфекции в специализированные учреждения для подтверждения диагноза и постановки на диспансерный учет. В 2019 г. таких было 18,0%.

Резкое ухудшение эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в России произошло в 1996 г. До начала 2000-х годов число новых случаев ВИЧ-инфекции росло в геометрической прогрессии: с 202 в 1995 г. до 88 000 в 2001 г. В 2002–2004 гг. наблюдались снижение и стабилизация показателя, с 2005 года по 2017 г. – его ежегодный рост. Показатели снизились, по данным персонифицированного учета, в 2018–2019 гг., по данным Минздрава России – чуть раньше, c 2016 г.

По данным ФНМЦ ПБ СПИД, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в стране в 2019 г. составил 66,6 на 100 тыс. населения. Выше среднероссийского он был в 26 субъектах Федерации: Кемеровской (206,5 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Иркутской (134,3), Оренбургской (125,2) и Свердловской (121,5) областях, Пермском (121,5), Красноярском (120,4) и Алтайском (117,0) краях, Новосибирской (121,1) Томской (116,7), Тюменской (113,8), Курганской (108,7), Челябинской (105,8), Самарской (100,0) областях, Севастополе (88,6), Республике Крым (88,5), Ульяновской (85,9), Омской (85,0) областях, Ханты-Мансийском АО (79,0), Нижегородской области (75,9), Удмуртской Республике (75,8), Республике Хакасия (72,6), Башкортостане (70,2), Ивановской (72,2) и Тверской (70,1) областях, Республике Бурятия (69,8), Новгородской области (67,9). В перечисленных регионах проживало 35,6% населения страны, и было зарегистрировано 56,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в 2019 г.

В связи с причинами, описанными выше, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2019 г. был несколько ниже: 54,6 на 100 тыс. населения, по данным формы № 61 Минздрава России, и 55,7 – по данным формы № 2 Роспотребнадзора, что по данным из всех источников было меньше, чем в 2018 и 2017 гг.

Независимо от того, какой показатель считать наиболее достоверным, Российская Федерация в последние годы относится к числу 5 стран в мире с наибольшим числом новых случаев ВИЧ-инфекции. По оценкам Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу и ВОЗ, в 2018 г. наша страна входила и в число 45 стран мира, имеющих наиболее высокую заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 1000 населения в возрасте 15–49 лет [9].

Число новых случаев ВИЧ-инфекции в 2018 г. в США было более чем в 2 раза ниже, чем в Российской Федерации (37 881 или 11,5 на 100 тыс. населения) [10], а в Евросоюзе – почти в 4 раза (26 164 или 5,8 соответственно). В отдельных странах Евросоюза число новых случаев было еще ниже: в Соединенном Королевстве в 2018 г. было выявлено 4 453 новых случая ВИЧ-инфекции (6,7 на 100 тыс. населения), умерли от СПИДа 62 больных; во Франции – 4 898 новых случаев (7,3 на 100 тыс. населения) и 137 летальных исходов от СПИДа; в Германии – 2 818 новых случаев (3,4 на 100 тыс. населения) и 41 летальный исход [11].

В последних публикациях ЮНЭЙДС использует новый динамический показатель – коэффициент соотношения заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции, по которому можно прогнозировать, будет ли общая численность ЛЖВ постепенно снижаться или расти. Как правило, все расчеты ведутся, исходя из оценочных данных о количестве новых случаев ВИЧ-инфекции и числе ЛЖВ, чтобы можно было сравнивать положение в разных странах. Установлен контрольный целевой показатель эпидемического перехода (0,03), который соответствует снижению (менее 3 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 ЛЖВ в год). Глобально в мире коэффициент соотношения заболеваемости и распространенности с 1990 г. неуклонно снижается, достигнув в 2017 и 2018 гг. 0,05 [9]. В Западной и Центральной Европе и Северной Америке соотношение заболеваемости и распространенности снизилось с 0,06 в 2000 г. до 0,03 в 2017–2018 гг.; в других регионах мира этот целевой показатель пока не достигнут [5]. В нашей стране такой коэффициент в 2017–2018 гг. составил 0,10, в 2019 г. – 0,09, снизившись с 0,14 в 2010 г. Следовательно, пока значение коэффициента в 3 раза превышает целевой показатель, а количество ЛЖВ в нашей стране продолжает быстро нарастать.

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2019 г. составила 730,4 на 100 тыс. населения России. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Федерации. Число регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения) выросло с 22 в 2014 г. до 36 в 2019 г. В этих неблагополучных регионах в 2019 г. проживало 60,2% населения страны.

В целом в Российской Федерации эпидемия ВИЧ-инфекции находилась в концентрированной стадии, однако в 28 субъектах более 1% беременных были инфицированы ВИЧ, что свидетельствует о переходе этих регионов в генерализованную стадию, согласно классификации ВОЗ.

К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией относятся Кемеровская (зарегистрировано 1972,7 ЛЖВ на 100 тыс. населения), Иркутская (1915,3), Свердловская (1826,0), Самарская (1496,9), Оренбургская (1480,7) области, Ханты-Мансийский АО (1311,2), Челябинская (1302,9), Ленинградская (1290,9), Новосибирская (1275,2), Тюменская (1260,2) области, Пермский край (1196,2), Республика Крым (1148,4), Красноярский край (1094,9), Ульяновская (1072,1), Курганская (1050,0), Томская (1013,6) области, Алтайский край (1038,6), Санкт-Петербург (951,0), Ивановская (909,8), Тверская (892,2), Омская (882,1) и Мурманская (788,1) области.

В России сохраняется тенденция заражения ВИЧ-инфекцией населения наиболее активного трудоспособного возраста. В 2019 г. 84% случаев ВИЧ-инфекции были впервые выявлены у лиц старше 30 лет, преимущественно в возрасте 30–50 лет (71% больных) (рис. 3, см. на вклейке).

К концу 2019 г. в Российской Федерации среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладали мужчины (62,6 %), на долю женщин приходилось 38,9% впервые зарегистрированных случаев заболевания. Самый высокий уровень пораженности наблюдается в возрастной группе 30–44 года. Среди мужчин в возрасте 35–39 лет в 2018 г. 3,3% жили с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», среди населения в возрасте 15–49 лет 1,4% были инфицированы ВИЧ (в 2016 г. – 1,2%).

ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. 63,3% больных, впервые выявленных в 2019 г., заразились при гетеросексуальных контактах, доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 33,1%, 2,4% больных инфицировались при гомосексуальных контактах.

Согласно полученным оперативным донесениям о случаях ВИЧ-инфекции, количество зараженных при гомосексуальных контактах ежегодно растет. Среди инфицированных ВИЧ россиян с известной причиной заражения, выявленных в 1987–2019 гг., 60% заразились при употреблении наркотиков (рис. 4, см. на вклейке).

В 2019 г. зарегистрировано 9 случаев с подозрением на заражение в медицинских организациях при использовании нестерильного медицинского инструментария (3 из них подтверждены), 1 случай инфицирования реципиента при переливании тромбоцитарной массы от донора и 1 случай инфицирования ВИЧ медработника при исполнении профессиональных обязанностей.

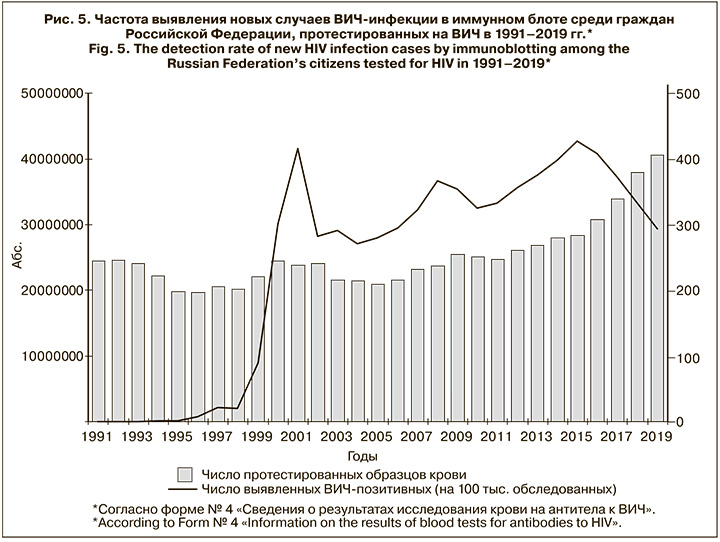

Важно отметить, что описанное выше снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией происходило в России на фоне роста объемов тестирования на ВИЧ. В 2019 г. было протестировано 40 580 588 образцов крови россиян и 2 550 422 образцов крови иностранных граждан (всего обследовано 43 131 010 человек). Общее число обследованных среди граждан России увеличилось в 2019 г. на 7,0% по сравнению с предыдущим годом и составило 27,6 тестов на каждые 100 человек. Только за последние 3 года этот показатель вырос на 31,9%, а по сравнению с 2009 г. увеличился на 59,1% (охват тестированием на ВИЧ в 2018 г. составлял 25,9%, в 2017 г. – 23,1%).

Охват населения тестированием на ВИЧ в регионах страны был весьма неравномерен. Уровень охвата выше среднероссийского в 2019 г. обеспечил 31 регион РФ. Наибольшее число тестов было проведено в 2019 г. в Москве (38,5 тестов на ВИЧ на каждые 100 человек), Ханты-Мансийском АО (35,3), Новосибирской области (35,1), Ямало-Ненецком АО (34,6), Иркутской (33,3), Магаданской (33,1), Сахалинской (33,0), Пензенской (32,0) областях, Республике Алтай (32,0), Омской области (30,7). Самый низкий охват тестированием на ВИЧ зарегистрирован в Республике Дагестан (16,4), Карачаево-Черкесской Республике (18,9), Свердловской области (24,0), Удмуртской Республике (24,0), Ленинградской (24,1), Оренбургской (24,2) областях, Алтайском крае (24,3), Орловской области (24,3), Краснодарском крае (24,4), Московской области (24,5).

В 2019 г. впервые число выявленных в иммунном блоте положительных результатов среди россиян снизилось на 5,7% по сравнению с уровнем предыдущего года и составило 119 372 (включая выявленных анонимно и новорожденных). Среди российских граждан было зарегистрировано 294,2 впервые выявленных случая ВИЧ-инфекции в пересчете на 100 тыс. протестированных, среднероссийский показатель был превышен в 24 субъектах РФ. Наиболее высокие показатели в 2019 г. регистрировали в Кемеровской области (658,8 случая выявления на 100 тыс. обследованных), Пермском крае (526,5), Санкт-Петербурге (518,9), Свердловской (515,7), Оренбургской (490,7), Томской (488,6) областях, Красноярском крае (465,5), Московской (455,8), Тюменской (449,4) и Челябинской (447,1) областях.

На рис. 5 показано, что на фоне быстрого роста количества тестов на ВИЧ доля выявленных ВИЧ-позитивных в пересчете на 100 тыс. обследованных существенно снижалась в 2016–2019 гг., что может означать истинное снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

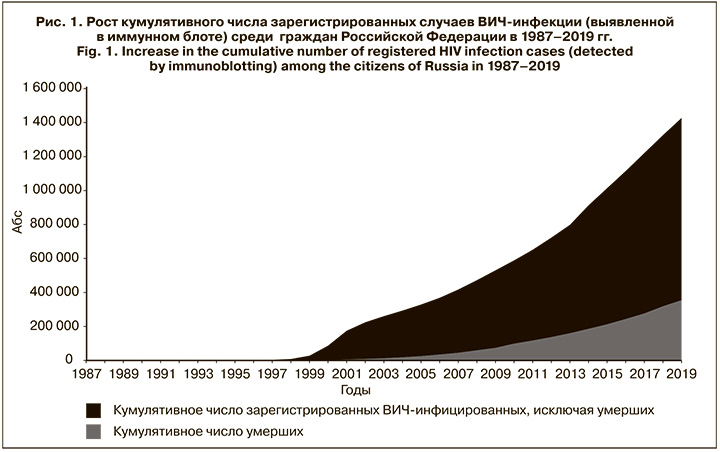

Данные о контингентах обследованных представлены в таблице.

Важно учитывать, что, несмотря на значительные объемы тестирования на ВИЧ в стране, доля уязвимых групп населения включая ПИН, МСМ, заключенных и больных инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), среди обследованных остается низкой и продолжает снижаться: в 2019 г. они составляли 4,1%, в 2015 г. – 5,0 %. В 2019 г. тестирование проводилось преимущественно по кодам «прочие» (48,1% всех тестов) и «обследованные по клиническим показаниям» (28,9%).

Самую высокую частоту выявления ВИЧ-инфекции по-прежнему регистрировали среди МСМ (13,2–23,1% новых случаев ВИЧ-инфекции среди обследованных в 2015–2019 гг.), что является свидетельством быстрого распространения эпидемии в этой уязвимой группы. Стабильно высока доля позитивных результатов среди обследованных при проведении эпидемиологического расследования (5,5–6,5% в 2015–2019 гг.). В 2019 г. ВИЧ-инфекция была впервые выявлена у 2,2% протестированных в местах лишения свободы (в 2015–2019 гг. 2,1–3,1%). Среди протестированных ПИН частота выявления ВИЧ-инфекции снизилась с 5,2% в 2015 г. до 1,8% в 2019 г., среди больных ИППП она тоже снижается (с 0,7% в 2015 г. до 0,5% в 2019 г.). Среди других контингентов ВИЧ-инфекцию выявляли значительно реже: например, в 2019 г. среди обследованных по клиническим показаниям – в 0,3% случаев, среди «прочих» – в 0,2%, среди беременных – в 0,1%.

При тестировании в указанных группах населения в 2019 г. ВИЧ-инфекцию выявляли в 5 раз чаще, чем в основной популяции, поэтому задача тестирования на ВИЧ и привлечения к диспансерному наблюдению уязвимых групп (особенно наркопотребителей) остается очень актуальной.

Пораженность ВИЧ-инфекцией среди уязвимых групп населения значительно превышает общепопуляционную в связи с тем, что представители этих групп часто уклоняются от любых контактов с государственными медицинскими организациями, включая прохождение тестирования на ВИЧ. Истинную пораженность ВИЧ-инфекцией в этих группах можно установить при проведении биоповеденческих исследований и триангуляции данных. В 2017 г. при поддержке Роспотребнадзора фондом «Открытый Институт здоровья населения» были проведены биоповеденческие исследования в ключевых уязвимых группах (ПИН, МСМ, КСР) в 7 крупных городах Российской Федерации. Всего было обследовано на ВИЧ и опрошено по специальным анкетам 3744 человека [12].

По результатам исследования была выявлена высокая пораженность ВИЧ-инфекцией практически во всех указанных группах населения. Среди ПИН были инфицированы ВИЧ от 48,1 до 75,2%, среди МСМ – от 7,1 до 22,8%, среди КСР – от 2,3 до 15,0%. Опасное сексуальное поведение представителей этих групп способствует активному распространению ВИЧ-инфекции половым путем.

Обсуждение

К наблюдаемым в 2019 г. эпидемиологическим феноменам следует отнести большое число впервые выявленных случаев инфицирования и продолжающийся рост общего числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации, в том числе относящихся к группам населения с разным риском инфицирования ВИЧ, что свидетельствует о продолжающейся передаче ВИЧ на территории России.

В то же время некоторое уменьшение числа впервые выявленных новых случаев в 2019 г. и частоты их выявления среди обследованных россиян могут быть обусловлены как замедлением темпов распространения ВИЧ, так и преимущественным обследованием мало пораженных ВИЧ контингентов, при котором вероятность обнаружения ЛЖВ снижается. Представители таких групп, как доноры крови, беременные и другие, ранее уже оказавшиеся ВИЧ-негативными, обследуются ежегодно и даже неоднократно, что ведет к снижению общего показателя выявляемости. При постоянном ежегодном обследовании одних и тех же лиц процент выявления новых случаев ВИЧ-инфекции среди них должен снижаться, так как те, у кого ВИЧ был обнаружен в предыдущие годы, повторно не обследуются. Этот фактор уже был причиной резкого снижения числа новых случаев, выявленных в 2003–2004 г. (см. рис. 2 и 5), так как основная масса инфицированных ВИЧ наркопотребителей, составлявших тогда до 90% всех ЛЖВ, была уже обследована и выявлена ранее, в 1999–2002 гг.

Можно предположить, что отмеченное в 2019 г. небольшое снижение числа впервые выявленных ЛЖВ показывает, что такой результат может быть связан с политикой тестирования, а не с истинным уменьшением уровня передачи ВИЧ. Для опровержения этой гипотезы необходимо дальнейшее наблюдение за статистическими данными.

Увеличение числа выявленных ЛЖВ, не имеющих других факторов риска, кроме гетеросексуальных контактов, также может быть связано с увеличением общих объемов тестирования населения, не принадлежащего к основным уязвимым группам. В этой группе возможно более частое выявление ЛЖВ, заразившихся много лет назад, но никогда ранее не обследованных, что затрудняет оценку интенсивности передачи ВИЧ.

Это в меньшей степени касается представителей традиционно уязвимых для ВИЧ контингентов, вероятность обследования которых в предыдущие годы была значительно выше, поэтому процент выявленных среди них ЛЖВ более приближен к показателю истинной заболеваемости и подтверждает сохраняющийся значительный уровень передачи ВИЧ в этих группах.

Что касается изменений возрастной структуры впервые выявляемых в России ЛЖВ, они отражают тенденцию к увеличению роли полового пути передачи ВИЧ, при котором увеличивается риск заражения по мере постепенной смены половых партнеров. Наблюдается также изменение возрастной структуры ПИН в сторону более позднего начала потребления наркотиков [13].

На фоне меняющейся структуры обследований населения более трудной задачей становится оценка влияния на передачу ВИЧ показателя охвата ЛЖВ лечением. Исходя из некоторого снижения числа новых выявленных случаев, можно предположить, что предпринимаемые в России меры по достижению показателя «90–90–90» оказывают некоторое влияние на стабилизацию эпидемической ситуации, но в нашем распоряжении пока нет данных, позволяющих считать, что достигнутое увеличение охвата российских ЛЖВ лечением уже является фактором, предупреждающим новые случаи заражения ВИЧ.

За время существования Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, с 2016 по 2019 г. число ВИЧ-инфицированных россиян выросло, по данным формы № 61, на 340 000 человек, а по собираемым ФНМЦ ПБ СПИД данным – более чем на 400 000, в связи с чем нельзя считать реализацию этой стратегии успешной, во всяком случае, в части профилактики. Свидетельства интенсификации гетеросексуального пути передачи, происходящей на фоне продолжающейся передачи ВИЧ среди МСМ и ПИН, не говоря уже о случаях заражения ВИЧ при оказании медицинской помощи, говорят о генерализации эпидемии и подтверждают недостаточную эффективность противоэпидемических мероприятий.

И до тех пор, пока число ЛЖВ среди россиян будет расти, придется постоянно наращивать усилия по оказанию им медицинской помощи, что следует учитывать при планировании развития системы здравоохранения.

Выводы

В Российской Федерации в 2019 г. продолжали увеличиваться число зарегистрированных ЛЖВ и распространенность (пораженность, превалентность) ВИЧ-инфекции среди населения за счет значительного числа впервые выявленных случаев заболевания.

Отмечено снижение процента выявляемых ЛЖВ среди обследуемого населения, что может быть связано как со снижением уровня циркуляции ВИЧ, так и с изменением структуры обследованных контингентов в сторону увеличения охвата тестированием общего населения с низким риском инфицирования и повторного тестирования одних и тех же неинфицированных лиц.

Начиная с 2016 г. большинство новых выявленных в России ЛЖВ отрицали другие факторы риска заражения, кроме гетеросексуальных контактов, что свидетельствует о циркуляции ВИЧ среди основного населения, не относящегося к основным уязвимым группам.

Сохраняется высокий уровень выявляемости, и растет пораженность ВИЧ среди наиболее уязвимых контингентов населения (МСМ и ПИН).

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению возраста ЛЖВ и уменьшению процента случаев выявления ВИЧ у лиц моложе 30 лет во время постановки диагноза «ВИЧ-инфекция».

В Российской Федерации продолжилась генерализация эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, на который такие масштабные мероприятия, как увеличение численности обследованного населения и охвата ЛЖВ современным лечением пока еще не оказывали достоверного стабилизирующего эффекта.