По оценкам экспертов ВОЗ, в мире насчитывается около 328 млн человек с хроническими формами HBV- и HCV-инфекции. Психические заболевания – также глобальная медико-социальная проблема. В 2016 г. психическая патология была выявлена в мире у 425,8 млн человек, из них с тяжелым течением – у 240 млн человек [1, 2]. Пациенты с расстройствами психики имеют высокий риск заражения гепатитами В и С, связанный с невменяемостью, промискуитетом, употреблением внутривенных наркотиков и алкоголя, частыми травмами из-за нарушения поведенческих реакций [2–5]. Смертность среди пациентов с тяжелой психопатологией в 2–3 раза выше, чем среди населения в целом [5–7]. Продолжительность жизни также снижается из-за инфекционных [хронические гепатиты В (ХГВ) и С (ХГС), ВИЧ-инфекция, туберкулез] и соматических заболеваний [8]. Наличие ХГB или ХГC, а тем более цирроза печени, приводит к психосоциальным проблемам, сложностям в осуществлении фармакотерапии. В России проведены лишь единичные исследования, посвященные изучению широты распространения и клинических особенностей ХГВ и ХГС у больных с психической патологией [8], в основном при шизофрении1. Цель исследования – изучение клинико-эпидемиологических особенностей ХГВ и ХГС у пациентов с психической патологией.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили истории болезни 70 пациентов с хроническими гепатитами, проходивших лечение в психиатрическом стационаре г. Кирова в 2010–2017 гг. Изучали состояние при поступлении в стационар и до начала психофармакотерапии. Среди больных в возрасте от 18 до 70 лет было 52 (74,2%) мужчины и 18 (25,8%) женщин. Средний возраст пациентов с ХГС составил 41,7 ± 2,4 года, с ХГВ – 44,6 ± 1,8 года, с ХГВ + ХГС – 36,8 ± 5,8 года, с вирусными циррозами – 58,4 ± 5,8 года.

У всех больных методом ИФА исследовали кровь на маркеры гепатитов С и В: анти-HCV сумм., анти-HCVcor, NS3, NS4, NS5; HBsAg, НВеAg, анти-НВVcor IgM и IgG с помощью тест-систем производства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Диагноз ХГВ или ХГС был основан на клинико-анамнестических данных, повышении активности АЛТ более 6 мес., наличии серологических маркеров (ИФА) и HBV DNA/HCV RNA (ПЦР-качественная реакция), результатах ФГДС, УЗИ органов брюшной полости. Для определения стадии фиброза в соответствии с рекомендациями ВОЗ [1] использовали индекс APRI, рассчитанный по формуле:

APRI = (АСТ/(верхний уровень АСТ))•100/тромбоциты (109/л)

и сопоставимый по чувствительности и специфичности с фиброэластометрией печени.

- APRI менее 0,5 – фиброз отсутствовал или был минимальным (F0–F1);

- 0,5–1 – значительный фиброз (F2);

- 1,0–1,5 – запущенный фиброз (F3);

- более 1,5 – цирроз печени.

Исследование проведено в соответствии с законодательством РФ и одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Статистическую обработку результатов проводили с применением лицензионных программных средств Microsoft Exсel. Использовали методы описательной статистики в зависимости от типа распределения данных. Все выборки тестировали на нормальность распределения с помощью критерия Шапиро–Уилка (W) при n < 50. Рассчитывали средние величины (М), ошибку средней величины (m), медиану (Ме) и интерквартильный размах (25 и 75 процентили). В тексте эти значения указаны как Ме [LQ; UQ]. Проверку гипотезы о равенстве 2 несвязанных групп при ненормальном распределении осуществляли с использованием теста Манна–Уитни (U), при нормальном распределении – при помощи критерия Стьюдента (t). Гипотезу о равенстве двух относительных величин подтверждали при помощи точного теста Фишера (φ). Корреляционную зависимость между абсолютными показателями устанавливали посредством ранговых корреляций Спирмена. Различия считали достоверными при р < 0,05.

Результаты

Среди больных с хронической HBV- и HCV-инфекцией и психической патологией преобладала параноидная форма шизофрении (54,3%), у 25,7% пациентов установлены органические расстройства личности (ОРЛ) и у 20% больных – умственная отсталость (УО) с нарушением поведения. У пациентов с шизофренией при наличии ХГВ/ХГС в 34,7% случаев выявляли различные аддикции. У больных параноидной шизофренией в 52,6% случаев выявляли ХГС, в 36,8% – ХГВ, ХГВ + ХГС и вирусные циррозы – в 7,8 и 2,8% соответственно. У пациентов с ОРЛ чаще выявлялся ХГВ (44,4%), реже – ХГС (27,7%), вирус-ассоциированные циррозы (22,2%), ХГВ + ХГС (5,7). При наличии у больных УО в большинстве случаев наблюдался ХГВ (71,4%), в 28,6% отмечено развитие ХГС.

У пациентов психиатрического стационара в целом чаще выявляли ХГВ, несколько реже – ХГС, а микст-инфекцию ХГВ + ХГС – только в 5,7% случаев. Циррозы вирусной и смешанной (вирусной и токсической) этиологии наблюдали у 5 (7,2%) больных: HCV- и HCV/HBV-этиологии – у 2 (2,9%) пациентов в каждом случае, HBV-этиологии – у 1 (1,4%). ХГВ, ХГС и циррозы в выявляли чаще у мужчин (64,3–85%), микст-инфекцию ХГВ + ХГС – только у мужчин. У женщин с различной психической патологией ХВГ и циррозы регистрировали в 2,9 раза реже, чем у мужчин (15–37,5%). Такие различия можно объяснить более частым рискованным половым поведением мужчин, внутривенным употреблением наркотиков, травмами вследствие помрачения сознания.

Вероятное инфицирование больных HBV чаще происходило половым путем (36,4%) или при оперативном лечении (24,2%). Не были выявлены случаи заражения HBV-инфекцией при татуаже и пирсинге, внутривенном введении наркотических средств и тесном бытовом контакте. Передача HCV-инфекции в большинстве случаев происходила при внутривенном употреблении наркотиков (44,8%), что не встречалось при других ХВГ. Указание на оперативное лечение в анамнезе имели 13,8% наблюдаемых. Переливания крови, донорство и известный половой партнер с ХГС как факторы передачи зафиксированы в единичных случаях. В 10–15% наблюдений отмечено сочетание нескольких путей передачи инфекции (оперативное лечение + внутривенная наркомания + половой путь).

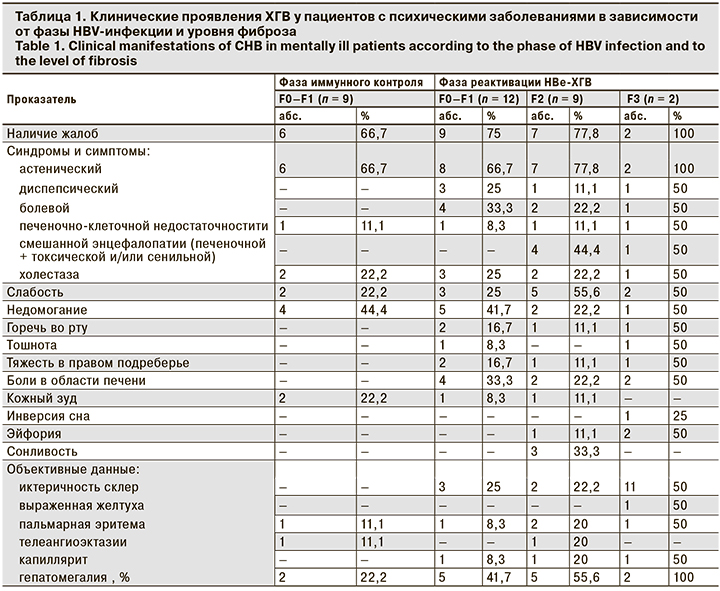

Чаще других у пациентов с психическими заболеваниями выявляли Hbe-негативную HBV-инфекцию (Hbe-HBV) (табл. 1). В 28,1% случаев наблюдалась фаза иммунного контроля. 66,7% больных высказывали жалобы астенического характера, вероятно, в большей степени связанные с психическим заболеванием. При объективном осмотре в единичных случаях выявлены симптомы печеночно-клеточной недостаточности (ПКН) в виде пальмарной эритемы, телеангиоэктазий и незначительная гепатомегалия. Также в единичных случаях наблюдались симптомы холестаза (кожный зуд), обусловленные сопутствующими заболеваниями и потреблением алкоголя.

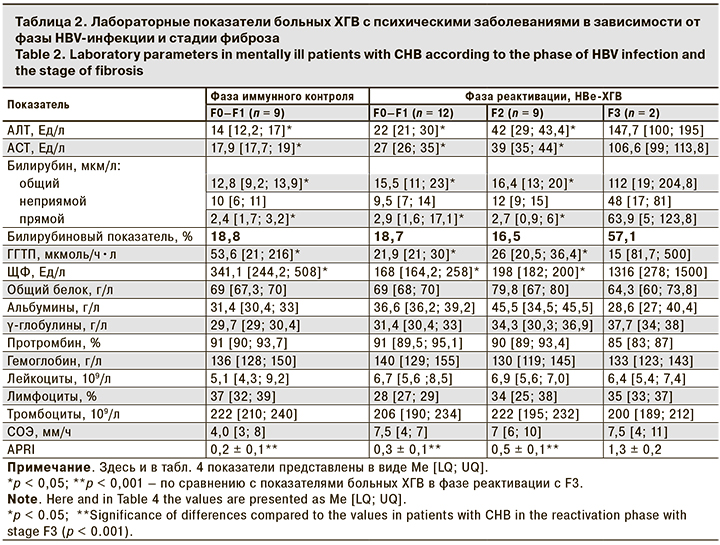

При исследовании биохимических данных и ОАК подтвержден минимальный гепатоцеллюлярный холестаз, остальные показатели были в норме (табл. 2). При УЗИ органов брюшной полости в 11,1% случаев отмечены диффузные изменения печени. В ИФА у всех больных этой группы выявлены HbsAg, анти-Hbcor сумм., анти-Hbe; методом ПЦР – DNA HBV. Фаза реактивации HBV-инфекции с развитием Hbe-ХГВ отмечена у 71,9% обследованных. Она характеризовалась значительным количеством жалоб астенического, диспепсического характера, болевым синдромом, минимальной ПКН и холестазом, появлением симптомов сочетанной энцефалопатии. Больных чаще беспокоили слабость и недомогание, боли в области печени тянущего характера, зуд кожи, горечь во рту, сонливость, инверсия сна, реже – эйфория и тошнота (см. табл. 1). Такая симптоматика встречалась чаще у больных с фиброзом печени. В 34,3% случаев уровень фиброза соответствовал F2–F3, а в 37,6% случаев отсутствовал.

При осмотре соматическое состояние большинства больных с Hbe-ХГВ в целом расценивалось как легкое, у 6,2% – средней степени тяжести. Иктеричность склер выявляли в единичных случаях у пациентов вне зависимости от стадии фиброза, а выраженную желтуху – у больных с F3. В единичных случаях были отмечены признаки ПКН в виде пальмарной эритемы, телеангиоэктазий, капиллярита вне зависимости от стадии фиброза. Гепатомегалия чаще встречалась при фиброзе печени. При лабораторном обследовании в 47,8% случаев отмечен синдром цитолиза: в 28,1% – повышение уровня трансаминаз до 2 N, в 6,2% – от 2 до 5 N. Для пациентов этой группы было характерно усиление цитолиза с увеличением стадии фиброза (p < 0,05) (табл. 2). У больных Hbe-ХГВ со стадиями F0–F2 не было выявлено повышения общего билирубина, в отличие от пациентов с F3, у которых оно происходило преимущественно за счет прямой фракции и было связано с более тяжелым фиброзом и нарушением экскреции. У больных со стадией F3 также было установлено нарастание синдрома холестаза с повышением уровней ГГТП и ЩФ (p < 0,05), незначительное снижение уровней протромбина, общего белка и альбуминов. Общий анализ крови особых изменений не выявил, а значения индекса АPRI достоверно различались и соответствовали стадии воспалительного процесса в печени. В ИФА у всех больных Hbe-ХГВ выявлены HbsAg и анти-Hbcor сумм., анти-Hbe; анти-HBcor IgM установлены в 34,4% случаев. При УЗИ органов брюшной полости гепатомегалия и диффузные изменения печени выявлены в 52 и 56,5% случаев, спленомегалия – у единичных больных.

При ХГС на фоне психических расстройств жалобы высказывали 89,6% пациентов (табл. 3). У больных чаще отмечали астенический, болевой, диспепсический синдромы, реже – симптоматику ПКН, смешанной энцефалопатии и холестаза. Пациенты жаловались на выраженную слабость и недомогание, боли в правом подреберье тянущего характера, тошноту, горечь во рту, эйфорию, инверсию сна; в отдельных случаях – на сонливость и зуд кожи.

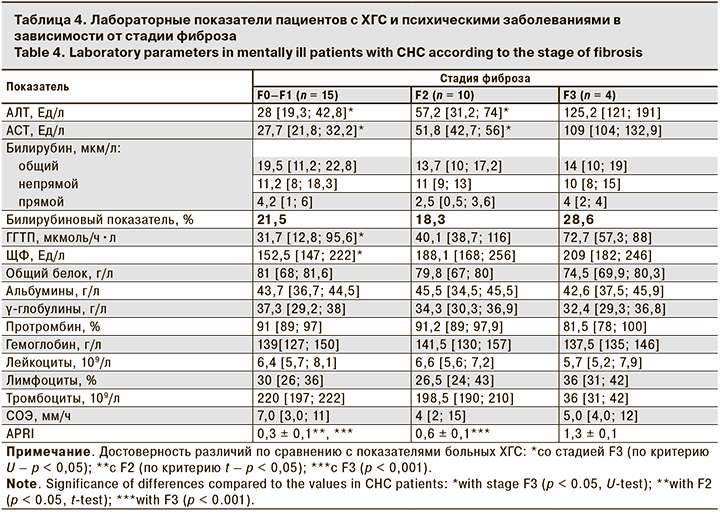

У большинства больных ХГС фиброз отсутствовал или был минимальным (F0–F1), у 48,3% соответствовал F2–F3. Выраженность синдромов и симптомов возрастала с увеличением стадии фиброза. При осмотре соматическое состояние большинства больных расценивали как легкое, желтуха была не характерна для пациентов с ХГС, иктеричность склер встречалась в отдельных случаях и объяснялась наличием сопутствующих заболеваний. Пальмарная эритема, телеангиоэктазии и гепатомегалия выявлялась чаще у больных с фиброзом.

У 55,2% больных ХГС и психическими заболеваниями уровни аминотрансфераз превышали норму в 2–5 раз, а у 6,9% больных показатели АЛТ и АСТ были в 5–10 раз выше нормы. Повышение уровня общего билирубина не характерно для больных ХГС, а незначительное увеличение билирубинового показателя у пациентов с F3 было связано с нарушением функции экскреции. Значительное нарастание синдрома холестаза с повышением показателей ГГТП и ЩФ и умеренное снижение уровня протромбина отмечено у больных со стадии F3, а у пациентов с F0–F2 такие изменения отсутствовали. Протеинограмма и общий анализ крови в большинстве случаев соответствовали норме, а индексы фиброза имели достоверные различия в зависимости от стадии.

У больных ХГС методом ИФА в большинстве случаев выявляли анти-HCV и анти-NS3, анти-NS4 и анти-NS5, в 51,7% случаев – анти-HCV IgM, в 10,3% случаев – анти-HBe и анти-HBcor сумм. как маркеры HBV-пастинфекции. При УЗИ органов брюшной полости гепатомегалия и диффузные изменения печени определены в 58,6 и 65,5% случаев соответственно, в единичных случаях – спленомегалия. Таким образом, у больных с Hbe-ХГВ и ХГС и психическими заболеваниями количество соматических жалоб и изменение отдельных лабораторных показателей увеличивалось при нарастании степени фиброза.

Микст-инфекция ХГВ + ХГС встречалась только у 5,7% пациентов и характеризовалась наличием астенического (75%), болевого (25%) и смешанного энцефалопатического (25%) синдромов, при осмотре – умеренной гепатомегалии. В биохимическом и общем анализах крови патологии в большинстве случаев не отмечено. Стадии F0–F1 выявили в 75% случаев, F2 – в 25%. У всех пациентов с ХГВ + ХГС определялись HbsAg, анти-Hbcor, анти-Hbe и анти-HCV сумм. Антитела к неструктурным белкам HCV выявляли в половине случаев, к структурным в – в 25%. При УЗИ органов брюшной полости гепато- и спеленомегалию в этой группе фикисировали только у 15% пациентов, диффузные изменения печени – у всех.

Активность хронического гепатита чаще наблюдали при обострении или непрерывном течении шизофрении, повторных эпизодах эпилепсии на фоне алкоголизма или полинаркомании и отмечали у половины больных ХГС, 1/3 пациентов с ХГВ и ХГВ + ХГС. У больных ХГВ и шизофренией установлена прямая сильная корреляционная связь психопатологии с активностью ХГВ (r = 0,72; p < 0,05) и отрицательная – с возрастом больных (r = -0,53; p < 0,05). Степень относительного лимфоцитоза напрямую коррелировала с симптомами энцефалопатии (r = 0,65; p < 0,05). Зависимости между тяжестью шизофрении и активностью ХГВ с алкогольной и наркотической аддикцией выявлено не было. В группе больных с ОРЛ, УО и ХГВ тяжесть психопатологии прямо коррелировала с ее продолжительностью (r = 0,59; p < 0,05) и обратно – со злоупотреблением алкоголем (r = -0,71; p < 0,05). Активность воспалительного процесса в печени напрямую зависела от наличия энцефалопатии (r = 0,85; p < 0,05), повышения уровня общего билирубина и глобулинов (r = 0,6 и 1,0 соответственно; p < 0,05); имелась обратная зависимость от уровня альбуминов (r = -1,0; p < 0,05). У больных ХГС и шизофренией тяжесть психического заболевания напрямую зависела от активности ХГС (r = 0,71; p < 0,05) и имела обратную зависимость от уровня лейкоцитов (r = -0,52; p < 0,05). Степень активности ХГС коррелировала со злоупотреблением алкоголем и наркотиками (r = 0,62 и 0,7 соответственно; p < 0,05), наличием энцефалопатии (r = 0,65; p < 0,05). Тяжесть ОРЛ и УО при наличии ХГС коррелировала с продолжительностью психопатологии (r = 0,75; p < 0,05) и имела обратную связь с зависимостью от алкоголя и уровнем лейкоцитов (r = -0,54 и -0,48 соответственно; p < 0,05).

Пациенты с вирусными циррозами составили 7,2% от общего числа обследованных и из-за малочисленности были объединены. У всех пациентов был диагностирован цирроз класса А по классификации Чайлда–Пью (5,3–6,0 баллов) в стадии компенсации, а тяжесть заболевания по шкале MELD составила 8,5 баллов, с риском трехмесячной летальности от 2 до 6% [1]. У всех пациентов наблюдались астения и портальная гипертензия, у 60% – диспепсия, у 80% – ПКН и сочетанная энцефалопатия. Больных беспокоили слабость (80%), горечь во рту, боли и тяжесть в области печени (60%). Частыми были жалобы на кожный зуд, потерю веса, кровотечения из носа и десен (40%), симптомы энцефалопатии в виде инверсии сна и сонливости. При объективном обследовании у большинства пациентов с циррозами выявляли гепатомегалию и симптомы ПКН в виде пальмарной эритемы и т. д. Венозная сеть на теле, желтуха, геморрагическая сыпь и кровотечения в анамнезе отмечались у 20% больных. Биохимические показатели у них также значительно изменились. Наблюдался синдром цитолиза с повышением активности аминотрансфераз до 1,5–2,5 N с преобладанием АСТ над АЛТ (Me –100 и 58,6 Ед/л). Нарушений билирубинового обмена не установлено, но характерен был синдром холестаза с выраженным и преимущественным повышением уровня ГГТП до 10 N (Me – 493 мкмоль/ч•л), который был достоверно выше по сравнению с показателями у больных ХВГ (р < 0,05). Столь значительное повышение уровня ГГТП объяснялось наличием алкоголизма у всех больных в этой группе. ЩФ менялась несущественно. Показатели белкового обмена [общий белок (Me – 63 г/л), ПТИ (Me – 87%)] у больных циррозами были снижены незначительно. В общем анализе крови обращала на себя внимание тромбоцитопения (Me – 170 • 109/л), остальные показатели были в пределах нормы. При УЗИ у большинства больных выявлена гепатомегалия, которая сопровождалась увеличением правой и левой долей печени, в 40% случаев – спленомегалия. У всех пациентов отмечены диффузные изменения в печени и увеличение размеров портальной вены (Me – 15 мм). APRI составил 1,6 [1,5; 2,3] баллов, что указывало на цирроз печени. Спектр серологических маркеров вирусных циррозов соответствовал нозологии.

Активность и выраженный холестаз при циррозах выявлены в 90% случаев, у всех больных они сочетались с обострением психического заболевания на фоне хронического алкоголизма. Тяжесть психопатологии (шизофрении) у больных циррозами достоверно коррелировала со степенью активности процесса в печени (r = 0,89; p < 0,05), относительным лимфоцитозом, продолжительностью психических нарушений (r = 0,85; p < 0,05), но имела отрицательную зависимость с уровнем ЩФ (r = -0,84; p < 0,05).

Обсуждение

ХГВ, ХГС и психические расстройства наносят серьезный ущерб экономике многих стран, который при их сочетании возрастает в несколько раз [1–5]. Так, согласно опубликованным данным, наличие психического заболевания сокращает общую продолжительность жизни на 7,6 года [2, 5, 10]. HВV- и HСV-инфекции чаще встречались у больных шизофренией (которая в 1/3 случаев была коморбидна по полинаркомании), у 25% больных с ОРЛ и реже всего – у пациентов с УО. ХГВ и циррозы у мужчин встречались в 2,9 раза чаще, чем у женщин. ХВГ чаще страдали лица среднего, а вирусными циррозами – пожилого возраста. Чаще встречался ХГВ, реже – ХГС и ХГВ + ХГС. Эти данные отличаются от распределения ХВГ в общей популяции, где в настоящее время преобладает хроническая HCV-инфекция [10], что может быть связано с недостаточным охватом психобольных вакцинацией, частым промискуитетом (37,5%) и травмами. Передача HCV-инфекции в большинстве случаев происходила при внутривенном употреблении наркотиков (44,8%), чего не встречалось при HBV-инфекции. Актуальной была передача инфекции при беспорядочных половых связях и внутривенном введении лекарств. В 10–15% случаев ХВГ и циррозов имело место сочетание нескольких путей передачи (оперативное лечение + внутривенная наркомания + половой путь). Заболеваемость наркоманией и алкоголизмом тесно связаны с развитием психической патологии и ХВГ [5, 9, 10].

Наличие психического расстройства влияло на своеобразие проявлений ХВГ и циррозов. Помимо жалоб астенического и диспепсического характера выявляли синдром энцефалопатии смешанного генеза (токсического, сосудистого, печеночного), который, как правило, не характерен для больных ХВГ, и компенсированный цирроз без психической патологии [11]. Энцефалопатия, галлюцинаторный синдром сопровождающий течение шизофрении или ОРЛ у больных ХВГ, могут препятствовать диагностике начальных симптомов печеночной энцефалопатии (инверсия сна, эйфория) и своевременному проведению неотложных мероприятий. Для течения ХВГ на фоне психических заболеваний было характерно наличие у больных множества жалоб и незначительные лабораторные изменения: минимальный синдром цитолиза и гепатомегалия (характерные для больных ХГС и Hbe-ХГВ), гепатоцеллюлярный холестаз, выявленный во всех группах. При Hbe-негативной HBV-инфекции в 28,1% случаев наблюдалась фаза иммунного контроля, в 71,9% – фаза реактивации с развитием Hbe-ХГВ с жалобами астенического, диспепсического характера, более выраженными болями в области печени, минимальным цитолизом, наличием фиброза F2– F3 в у 28,1 и 6,3% больных. В фазе иммунного контроля у большинства больных проявлялась астения, вероятно, связанная в большей степени с психическим заболеванием, и минимальный синдром холестаза на фоне стойко нормальных показателей АЛТ и АСТ. У 51,7% больных ХГС фиброз отсутствовал или был минимальным, в 34,5 и 13,8% случаев выявляли стадии F2–F3. При ХГВ + ХГС стадии F0–F1 определяли в 75% случаев, F2 – в 25%. «Мягкое» течение ХГВ и ХГС у пациентов с психической патологией может быть связано с госпитализацией по поводу обострения психического заболевания, а не ХВГ. Несмотря на это клинико-лабораторные показатели у больных хроническими гепатитами ухудшались с возрастанием стадии фиброза. При сравнении течения ХВГ и циррозов у лиц без сопутствующей психической патологии, по данным литературы, преобладают жалобы астено-вегетативного и диспепсического характера, но более высок уровень цитолиза [4]. Исходами ХВГ у больных с психическими заболеваниями являлись вирусные циррозы печени, которые встречались в 7,2% случаев. Чаще циррозы были обусловлены HCV-вирусом и микст-инфекцией HBV + HCV, реже – HBV. Клиническая картина при циррозах была более выраженной по сравнению с гепатитами. Достоверно чаще наблюдали проявления диспепсии, энцефалопатии и ПКН. При лабораторном обследовании также выше был уровень цитолиза и ГГТП (p < 0,05). При ультрасонографии печени у больных циррозами выявляли гепато- и спленомегалию, портальную гипертензию, не характерные для больных ХВГ. Наличие синдрома цитолиза, симптомов энцефалопатии смешанного генеза и холестаза в большинстве случаев затрудняло терапию основного заболевания и требовало замены препарата. У всех пациентов с циррозами была диагностирована стадия компенсации процесса (класс А по Чайлду–Пью). Несмотря на это риск смерти в предстоящие 9,6 года у лиц с компенсированным циррозом повышается в 3 раза, а с декомпенсированном – в 6,7 раза по сравнению с общей популяцией [11].

Заключение

В ходе исследования была установлена прямая корреляционная связь между активностью ХВГ/цирроза и тяжестью психического заболевания (шизофрении), выявлены отличия течения ХГВ, ХГС, ХГВ + ХГС и вирусных циррозов у больных с разной психической патологией. Эти данные свидетельствуют о необходимости мониторинга HBV- и НСV-инфекции при повторных госпитализациях больных. Несмотря на слабо выраженные лабораторные изменения, у 25–48,3% больных с ХВГ выявлялся фиброз печени F2–F3, что на фоне психофармакотерапии и продолжающейся репликации вирусов повышает риск развития цирроза печени и ГЦК [5, 6]. Назначение эффективной терапии в данном случае усложняется в связи с необходимостью подбора препаратов с минимальной гепатотоксичностью [6].