Инфекции, передающиеся иксодовыми клещами, составляют как в России, так и на территории Европейского союза значительную часть всех случаев природно-очаговых инфекций – от 10 до 25% ежегодно [1–5]. Наибольшее распространение и актуальность имеют клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ, болезнь Лайма), природные очаги которых ввиду общих переносчиков и резервуаров инфекции, как правило, являются сочетанными [6, 7].

Клинико-патогенетические аспекты моноинфекций КВЭ и ИКБ достаточно хорошо изучены, однако имеющиеся сведения об особенностях клинических проявлений сочетанной клещевой энцефалит-боррелиозной инфекции (СКЭБИ) противоречивы. Рядом авторов установлено, что микст-формы клещевых инфекций имеют относительно благоприятное течение и исход [8, 9]. В то же время имеются данные о том, что одновременное заражение вирусом клещевого энцефалита (ВКЭ) и Borrelia burgdorferi s.l. способствует развитию более тяжелых клинических форм КВЭ и ухудшает прогноз заболевания [10, 11].

Ранее было показано, что рост иммунной прослойки населения в период многолетнего проведения массовой вакцинопрофилактики сопровождался неуклонным снижением заболеваемости и существенным увеличением доли лихорадочной формы КВЭ при одновременном снижении процента менингеальной формы. При этом доля тяжелых очаговых форм не снижалась, достигая в отдельные годы 30–40% случаев КВЭ [12, 13]. В связи с этим возник вопрос о причинах такого явления и возможной роли вирусно-бактериальной коинфекции в развитии тяжелых форм КВЭ.

Учитывая тот факт, что среди больных КВЭ на территории Свердловской области около 15% составляли пациенты, ранее привитые против этой инфекции, а еще около 30% были из группы ранее не привитых, получивших экстренную иммунопрофилактику [14, 15], представляется целесообразным выяснить возможное влияние коинфекции ИКБ на возникновение тяжелых форм заболевания у лиц, имеющих и не имеющих в анамнезе различные варианты иммунопрофилактики против КВЭ (вакцинация/ревакцинация, серопрофилактика).

Цель исследования – выявить влияние СКЭБИ на частоту возникновения тяжелой очаговой формы КВЭ у пациентов с наличием в анамнезе различных вариантов специфической профилактики против КВЭ, а также при ее отсутствии.

Материалы и методы

В качестве источников информации использованы данные форм федерального статистического наблюдения № 1 и № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», формы № 60 «Журнал учета инфекционных больных», и № 003/У «Медицинская карта стационарного больного». В частности, проанализированы истории болезни 454 пациентов, находившихся на лечении в Екатеринбургском городском центре природно-очаговых инфекций (МО «Новая больница») в период 2010–2017 гг., с подтвержденными диагнозами «КВЭ» (п = 246) и «КВЭ, болезнь Лайма» (п = 208). В каждой группе определяли частоту встречаемости очаговой, менингеальной и лихорадочной форм КВЭ и ИКБ у лиц с наличием в анамнезе специфической профилактики (вакцинация/ревакцинация, экстренная иммунопрофилактика), а также при ее отсутствии. Критерий исключения – моно- и микст-инфекции с моноцитарным эрлихиозом человека, гранулоцитарным анаплазмозом человека по результатам серологического скрининга. В исследование включали пациентов с фактом присасывания клеща или пребыванием в природном очаге (лесной фактор), наличием лихорадочной реакции, неврологической симптоматики, клещевой мигрирующей эритемы. На догоспитальном этапе в 55,5% случаев пациентам вводили специфический иммуноглобулин против клещевого энцефалита (1:160) в стандартной профилактической дозе, в 40% случаев пациенты принимали антибактериальные препараты тетрациклиновой группы. Диагноз КВЭ, болезнь Лайма был установлен после комплексного клинико-лабораторного исследования. Анализировали сыворотки крови и ликвор от пациентов при поступлении в стационар и через 10–14 сут. Специфические антитела IgG к ВКЭ и возбудителям ИКБ (болезни Лайма) выявляли методом ИФА с использованием коммерческих наборов тест-систем производства АО «Вектор-Бест» (Новосибирск).

При описании данных для качественных признаков находили абсолютные и относительные (%) частоты с 95% доверительными интервалами (ДИ), рассчитанными по методу Уилсона (Wilson CI for proportion) [14]. Сравнение независимых выборок по качественным номинальным показателям проводили в ходе анализа таблиц сопряженности с помощью критерия χ2 Пирсона. Для слабонасыщенных таблиц (с ячейками со значениями fij ≤ 5) оценку статистической значимости проводили рандомизационной техникой Монте-Карло (n = 9999). Для выявления ячеек таблицы, давших неслучайный вклад в статистику критерия, рассчитывали согласованные стандартизованные остатки Хабермана (Adjusted residuals – AR).

Анализ на наличие линейного тренда проводили с использованием теста Кохрана–Армитажа (тренд-теста) с одной степенью свободы (Cochran–Armitage test for trend). Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

Статистическая обработка результатов и их визуализация проведены с использованием программного пакета в PAST (v. 3.25, [15]).

Результаты

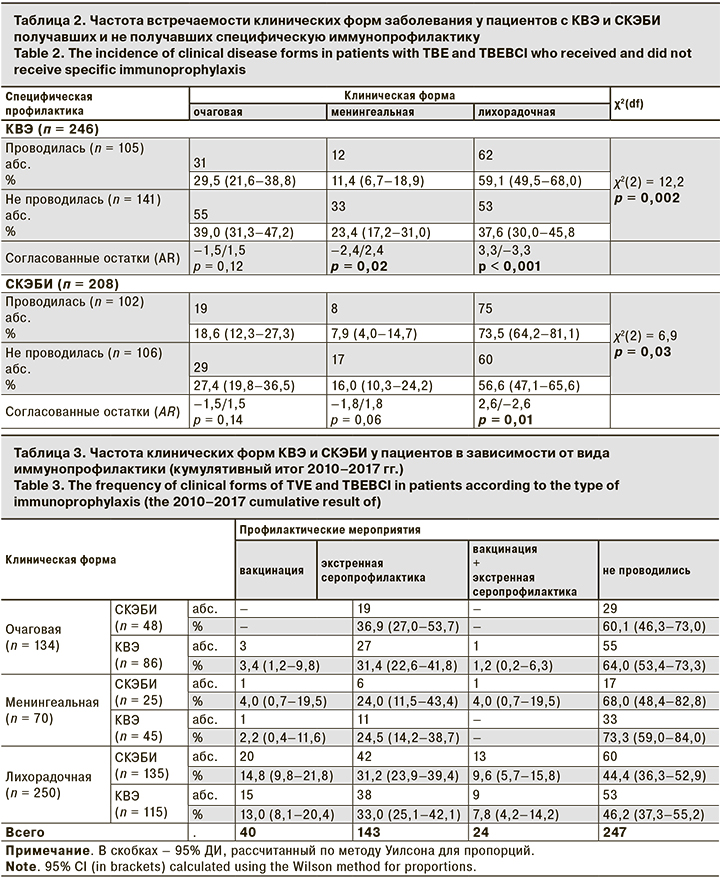

Данные о частоте встречаемости клинических форм КВЭ у пациентов с моно- и микст-инфекцией представлены в табл. 1.

Из представленных результатов следует, что частота встречаемости очаговой формы КВЭ статистически значимо выше в группе больных с моноинфекцией ВКЭ в сравнении с группой пациентов СКВЭБИ – 35,0и 23,1% соответственно. В то же время в группе больных с коинфекцией значимо выше оказался процент лиц с легкой лихорадочной формой КВЭ – 64,9и 46,7% соответственно).

Вакцинация и экстренная иммунопрофилактика КВЭ (в соответствии с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней») ранее были проведены в группе больных КВЭ у 105 (42,7%) пациентов, а в группе больных СКЭБИ – у 102 (49,0%). Результаты сравнения частоты встречаемости клинических форм КВЭ у пациентов, не получавших и получавших специфическую иммунопрофилактику против КВЭ, представлены в табл. 2.

В табл. 3 представлены данные о частоте выявления очаговой, менингеальной и лихорадочной форм КВЭ и СКЭБИ у пациентов, имеющих в анамнезе разные виды иммунопрофилактики, и лиц, которым иммунопрофилактика не проводилась.

Доля вакцинированных пациентов и лиц, получивших только экстренную иммунопрофилактику, из числа пациентов с КВЭ составила 7,7% (19/246) и 30,9% (76/246) соответственно. В группе больных со смешанной инфекцией доля вакцинированных составила 10,1% (21/208), а получивших противоклещевой иммуноглобулин – 32,2% (67/208).

Обсуждение

В результате проведенных профилактических мероприятий отмечается увеличение доли лихорадочной формы КВЭ среди пациентов как с моно- (в 1,6 раза), так и с микст-инфекцией (в 1,3 раза). В сравниваемых группах не обнаружено статистически значимых различий в частоте возникновения тяжелых очаговых форм заболевания среди лиц, получавших и не получавших специфическую иммунопрофилактику.

Таким образом, существенное повышение доли лихорадочной формы КВЭ среди лиц, получивших тот или иной вид иммунопрофилактики в обеих группах не сопровождалось сокращением доли тяжелых очаговых форм КВЭ, а явилось следствием уменьшения частоты развития менингеальной формы заболевания.

Наибольшее число больных каждой из клинических форм КВЭ составляли лица, не получившие иммунопрофилактику – 54,4% (247/454). На втором месте по численности были непривитые пациенты, которым проводилась экстренная иммунопрофилактика – 31,5% (143/454).

Из 64 пациентов, входящих в группу вакцинированных, 24 37,5%) чел., имеющих дефекты в схеме вакцинации или нарушение временного интервала ревакцинации, дополнительно получили экстренную иммунопрофилактику. В целом доля вакцинированных среди больных КВЭ составила 7,7%, причем в этой группе подавляющее большинство пациентов (78,9%) перенесли лихорадочную форму заболевания.

Проведенные исследования показали, что 45,8% (208/454) случаев заболеваний КВЭ на территории Свердловской области ассоциированы со СКЭБИ. Установлено, что частота встречаемости тяжелых очаговых форм заболевания в группе больных, одновременно инфицированными 2 возбудителями, была в 1,5 раза ниже, а доля лиц с легкой лихорадочной формой КВЭ – в 1,4 раза выше), чем в группе пациентов с моноинфекцией ВКЭ, что свидетельствует о более благоприятном течении СКЭБИ.

Вовлечение нервной системы в патологический процесс как при КВЭ, так и при ИКБ усложняет диагностику и затрудняет лечение микст-инфекции. Некоторые антибактериальные препараты, применяемые при терапии сочетанной вирусно-бактериальной инфекции, способны вызывать иммунодепрессию и активацию персистентной инфекции. Установлено, что среди антибактериальных препаратов сильными активаторами персистентной инфекции являются стрептомицин (группа аминогликозидов), цефамезин (группа цефалоспоринов), ристомицин (полипептидный антибиотик). К группе препаратов, не вызывающих депрессии гуморального иммунитета, относятся гентамицин (аминогликозид), канамицин (аминогликозид), левомицетин (синтетический антибактериальный препарат), флоримицин (аминогликозид). Известно, что применение в лечении комбинации иммуноглобулина человека нормального с антибактериальными препаратами (аминогликозидами, пенициллинами, бета-лактамными антибиотиками) при крайне тяжелом течении КВЭ в сочетании с ИКБ на 25% снижало частоту развития остаточного неврологического дефицита [16, 17].

Клинический полиморфизм ИКБ и КВЭ, отмечаемый на разных эндемичных территориях, возможно, во многом обусловлен гетерогенностью возбудителей, существующей и реализуемой возможностью одновременного инфицирования человека как разными видами боррелий, так и генотипами вируса КВЭ с развитием смешанной инфекции. Анализ частоты, характера и динамики клинических симптомов у больных ИКБ в сочетании с КВЭ на эндемичной территории свидетельствует о нескольких вариантах манифестации инфекционного процесса [18].

Выводы

Коинфекция ИКБ снижает вероятность возникновения тяжелых форм КВЭ у лиц, как имеющих, так и не имеющих в анамнезе различные варианты иммунопрофилактики против ВКЭ.

Наименьший риск заболевания как КВЭ, так и СКЭБИ имеют лица, вакцинированные против ВКЭ. При этом активная иммунизация населения наиболее эффективно защищает вакцинированных от развития тяжелых форм заболевания.

Аргументы в пользу позитивной либо негативной направленности клинического вектора СКЭБИ нуждаются в дальнейшем накоплении информации по данному вопросу и всестороннем ее изучении.