В Красноярске в период со 2 по 12 марта 2019 г. состоялась XXIX Всемирная зимняя универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проходившие под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Для участия в универсиаде прибыли около 3000 спортсменов и более 10 000 гостей со всех континентов мира. Важным звеном в планировании и организации противоэпидемической работы явилось исследование фонового уровня инфекционной заболеваемости в предшествующий крупному мероприятию период [1]. Среди нозологических форм заболеваний, способных вызвать эпидемиологические осложнения в период проведения международных спортивных соревнований, особого внимания заслуживает энтеровирусная инфекция (ЭВИ), особенно в случае выявления внутренней нестабильной по ЭВИ обстановки, характерной для самой территории проведения массового мероприятия (ММ).

Кроме внутренних рисков, эпидемиологические осложнения могли возникнуть и вследствие активизации внешних угроз. Так, по данным литературы, около 46% вспышек инфекционных болезней, зарегистрированных при проведении ММ в мире в период с 1987 по 2012 г., возникли вследствие завоза инфекции приезжающими участниками и гостями [2]. Это обусловлено кратковременным увеличением плотности и контактов населения на ограниченной территории, постоянным перемещением больших контингентов болельщиков, прибывших из разных регионов мира, возрастанием нагрузки на санитарно-гигиеническую инфраструктуру в местах проведения ММ и, как следствие, появлением условий для формирования эпидемиологического риска завоза и распространения инфекционных болезней.

На студенческие игры в Красноярск приехали спортсмены и зрители из 58 стран, в том числе неблагополучных по различным инфекционным болезням, что представляло потенциальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Подлинную опасность в таких обстоятельствах представляют высоко контагиозные заболевания с аспирационным (реализующимся воздушно-капельным путем) и фекально-оральным механизмами передачи, характеризующиеся коротким инкубационным периодом [3]. Следует отметить, что именно ЭВИ свойственны оба механизма передачи, а относительно короткий инкубационный период (в среднем от 1 до 7 дней) приводит к быстрому распространению заболевания среди неиммунных контактных лиц.

Цель исследования – анализ эпидемиологических проявлений ЭВИ в Красноярском крае на современном этапе и выявление возможных внутренних и внешних рисков активизации эпидемического процесса (ЭП) ЭВИ среди населения в период проведения универсиады.

Материалы и методы

Были проанализированы данные о заболеваемости ЭВИ в Красноярском крае на основе изучения государственных статистических форм № 1 и 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за период с 2006 по 2017 г. и формы № 23-09 «Сведения о вспышках инфекционных заболеваний» за тот же период. Анализу подвергнуты акты эпидемиологического расследования очагов групповой заболеваемости ЭВИ, оперативные донесения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о расследовании завозных случаев ЭВИ, материалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» о результатах вирусологических исследований на энтеровирусы биологических проб, отобранных из внешней среды и от больных ЭВИ. Ретроспективный анализ регистрируемой заболеваемости ЭВИ выполнен с использованием общепринятых методов.

Вирусологические и молекулярно-генетические исследования методом ПЦР на энтеровирусы (ЭВ) проводили в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», дальнейшие исследования с использованием секвенирования и филогенетического анализа – в Дальневосточном региональном научно-методическом центре по изучению энтеровирусных инфекций ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора. РНК ЭВ выявляли методом ОТ-ПЦР с использованием тест-системы «АмплиСенс® Enterovirus-FL» (ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва). Для амплификации участка VP1 генома ЭВ применяли двухраундовое термоциклирование. Полученные продукты ПЦР определяли методом электрофореза в агарозном геле, дальнейшую их очистку проводили с помощью набора для элюции ДНК из агарозного геля производства ООО «Биосилика» (Новосибирск) согласно рекомендациям производителя.

Нуклеотидные последовательности были получены с помощью автоматического генетического анализатора Applied Biosystems 3500 (ThermoFisher Scientific, США) с использованием набора реагентов BigDye Terminator v.3.1 Cycle Sequencing Kit той же фирмы и праймеров AN 232 (5’- CCAGCACTGACAGCA-3’) и AN 233 (5’-TACTGGACCACCTGG-3’). Реконструкцию филогенетических взаимоотношений осуществляли с помощью методов байесовского моделирования. Статистическую обработку данных выполняли при помощи программного обеспечения BEAST v.1.8.4. Филогенетические деревья были аннотированы в TreeAnnotator v.1.8.4, первые 10% были отброшены при построении Maximum Clade Credibility (MCC) деревьев. Для визуализации использовали FigTree v1.4.3.

Результаты

Активизация миграционных процессов, связанная с подготовкой и проведением ММ с международным участием, может привести к эпидемическим проявлениям инфекционных болезней, представляющих опасность для населения, в том числе ЭВИ. В этой связи актуальна характеристика эпидемической ситуации по ЭВИ в Красноярском крае в период, предшествующий Универсиаде-2019.

На территории Красноярского края в период с 2006 по 2017 гг. отмечаются ежегодная регистрация больных различными формами данного заболевания и постоянные находки ЭВ во внешней среде, что свидетельствует о наличии социальных и природных факторов, способствующих реализации ЭП. Красноярский край – второй по площади субъект Сибирского федерального округа (СФО) Российской Федерации площадью 2366,8 тыс. км2, включающий 13 городов краевого подчинения и 1 поселок со статусом городского округа (пос. Кедровый), 3 закрытых автономных территориальных округа (ЗАТО) и 44 района края – всего 61 административное образование. На долю городских жителей приходится 77,2% населения. На востоке край граничит с Республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью, на юге – с Республиками Тыва и Хакасия, на западе – с Кемеровской и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. Численность населения края, по данным Росстата, на 1 января 2017 г. составляла 2 876 360 человек, плотность населения – 1,22 чел/км2. Протяженность территории с севера на юг обусловливает наличие разных природно-климатических условий, в том числе благоприятствующих выживанию и распространению ЭВ.

В динамике показателей заболеваемости ЭВИ среди совокупного населения Красноярского края в период с 2006 по 2017 г. выявлена тенденция к росту с отсутствием четко выраженной периодичности (рис. 1). Интервалы между подъемами уровней заболеваемости составляли от 1 года до 4 лет, показатели варьировали от 0,2 на 100 тыс. населения в 2007 г. до 28,9 – в 2016 г. Превышение уровней заболеваемости ЭВИ над общероссийскими показателями зафиксировано трижды – в 2009, 2014 и 2016 г., показатели в крае составили соответственно 18,8, 18,5 и 28,9 на 100 тыс. населения. Основную долю заболевших ЭВИ регистрировали в Красноярске, где самые высокие уровни заболеваемости были отмечены в те же годы: соответственно 39,6, 33,4 и 46,9 на 100 тыс. населения. В структуре клинических форм ЭВИ серозно-вирусный менингит всегда занимал в крае ведущее место. В 2017 г. его удельный вес был самым значительным – 52,5%. До 2015 г. второе место по частоте выявления принадлежало катаральной, а с 2016 г. – экзантемной форме ЭВИ.

Примечателен тот факт, что в последние годы в крае прослеживается закономерность вовлечения в ЭП ЭВИ населения все большего числа административных образований. Так, если в 2006 г. из 61 муниципального образования заболеваемость регистрировалась только в 9, то в 2016 и 2017 гг. случаи ЭВИ были отмечены уже в 23 и 21 территориях соответственно, даже несмотря на двукратное снижение показателей заболеваемости в 2017 г. по сравнению с 2016 г. По показателям заболеваемости ЭВИ в 2017 г. лидировали Ачинский (63,9 на 100 тыс. населения), Березовский (59,5), Большемуртинский (43,7), Богучанский (26,5) районы и Красноярск (25,4). При этом в Большемуртинском и Богучанском районах в период с 2013 по 2016 г. заболеваемость ЭВИ не регистрировалась вообще.

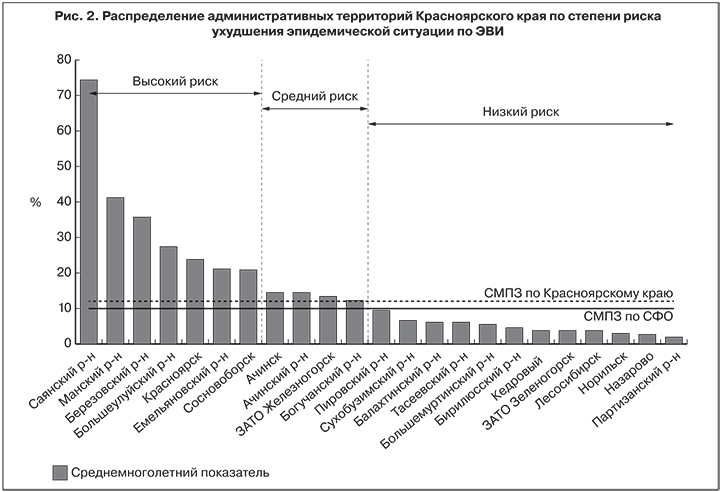

Более того, при проведении районирования Красноярского края по среднемноголетним показателям заболеваемости (СМПЗ), рассчитанным для каждого административного образования, к территориям высокого риска, помимо Красноярска и Березовского района, отнесены г. Сосновоборск, а также Саянский, Манский, Большеулуйский и Емельяновский районы (рис. 2). В этих административных образованиях СМПЗ оказались выше рассчитанных в целом для Красноярского края и СФО. Таким образом, 10 из 61 территории края можно считать районами с напряженной эпидемической обстановкой по ЭВИ.

Следует отметить, что существенную долю от числа всех заболевших ЭВИ в крае составляют дети в возрасте до 17 лет – в среднем 96,1%. В структуре детского контингента наиболее значима возрастная группа 7–14 лет, удельный вес которой составил в среднем за анализируемый период 47,9%. Однако соотношение разных возрастных групп детей претерпевало изменения. Например, в 2017 г. удельный вес детей 7–14 и 3–6 лет оказался практически одинаковым – соответственно 38,7 и 36,4%.

Характерным проявлением ЭП ЭВИ в крае является летне-осенняя сезонность. Подъемы заболеваемости начинались в июне–июле, продолжались 15–20 нед. и заканчивались в октябре–ноябре. Пик заболеваемости регистрировали в конце августа – начале сентября. В остальное время года в крае отмечались либо спорадическая заболеваемость ЭВИ, либо отсутствие таковой вообще. Несмотря на то что проведение универсиады было запланировано вне обычного периода сезонного подъема заболеваемости ЭВИ, изменение условий социальной среды во время проведения ММ могло повлиять на все звенья ЭП ЭВИ и вызвать вспышки в весеннее время.

Характерным проявлением ЭП ЭВИ в крае является летне-осенняя сезонность. Подъемы заболеваемости начинались в июне–июле, продолжались 15–20 нед. и заканчивались в октябре–ноябре. Пик заболеваемости регистрировали в конце августа – начале сентября. В остальное время года в крае отмечались либо спорадическая заболеваемость ЭВИ, либо отсутствие таковой вообще. Несмотря на то что проведение универсиады было запланировано вне обычного периода сезонного подъема заболеваемости ЭВИ, изменение условий социальной среды во время проведения ММ могло повлиять на все звенья ЭП ЭВИ и вызвать вспышки в весеннее время.

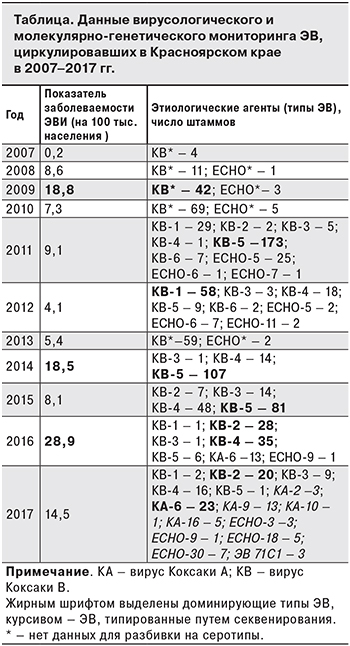

Одной из причин изменчивости эпидемической ситуации по ЭВИ на конкретной территории следует считать биологический фактор, в частности, появление в регионе «нового», ранее не встречавшегося или давно не циркулировавшего типа ЭВ. Как правило, после формирования у населения коллективного иммунитета (приобретенного естественным путем) к определенному типу ЭВ происходит смена доминирующего типа возбудителя [4]. Результаты исследований, проведенных в Красноярском крае с 2006 по 2017 г., свидетельствуют о том, что регистрируемая заболеваемость ЭВИ в этом регионе в отдельные годы была обусловлена разными типами ЭВ или их сочетанием. При этом в период с 2007 по 2016 г. в крае отмечена активная циркуляция вирусов Коксаки В типов 1–6 при явной лидирующей позиции Коксаки В-5 в 2011, 2014 и 2015 гг. (см. таблицу). В этот же промежуток времени вирусы ЕСНО типов 5, 6, 7, 9 и 11 были идентифицированы лишь в единичных случаях.

Значительный подъем заболеваемости ЭВИ в 2016 г. был вызван преимущественно ЭВ Коксаки В-4 и Коксаки В-2 – на их долю пришлось соответственно 41,2 и 32,9%. Вместе с тем в 2016 г. среди циркулирующих в Красноярском крае ЭВ впервые был выявлен ЭВ Коксаки А-6, удельный вес которого в этиологической структуре составил 15,3%.

В 2017 г. в крае было идентифицировано самое большое за последние годы число типов ЭВ (11), среди которых оказались нетипичные для этого региона вирусы Коксаки А типов 2, 6, 9, 10, 16; ЕСНО типов 18 и 30 и ЭВ А71 геноварианта С1. Такое разнообразие выявленных типов ЭВ отчасти можно объяснить использованием метода секвенирования, проводимого с 2017 г. для Красноярского края на базе Дальневосточного регионального научно-методического центра по изучению энтеровирусных инфекций ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора.

Таким образом, в 2017 г. вирусы Коксаки А-6, наряду с Коксаки В-2, заняли лидирующие позиции в этиологической структуре ЭВ – соответственно 20,5 и 17,6%. При этом общие доли вирусов Коксаки А и Коксаки В практически сравнялись (соответственно 40,2 и 42,8%), удельный вес вирусов ЕСНО составил в 2017 г. 14,3% и ЭВ А71С1 – 2,7%. Следует учесть, что смена доминирующих типов ЭВ и появление в Красноярском крае нетипичных для этого региона возбудителей, произошедшие в последние 2 года, являются неблагоприятным признаком в части эпидемиологического прогноза заболеваемости ЭВИ на предстоящий период.

Одним из показателей, характеризующих степень напряженности ЭП ЭВИ в регионе, является регистрация случаев групповых заболеваний, особенно в организованных коллективах. Важно отметить, что очаги групповой заболеваемости в Красноярском крае отмечаются ежегодно, начиная с 2008 г. Число пострадавших в очагах варьировало от 5 (в 2012 г. в детском саду «Солнышко» в Богучанском районе и в 2013 г. в МБДОУ № 296 в Красноярске) до 39 человек (в 2009 г. в лагере «Гренада» в ЗАТО Железногорск). При вирусологическом исследовании клинического материала от больных из очагов групповой заболеваемости выявлены ЭВ ЕСНО-9 (2009 г.), Коксаки В-4 и В-2 (2013 г.).

За последний год наблюдения (2017 г.) в крае было зафиксировано 3 очага групповой заболеваемости ЭВИ. Первый из них – в период с 21 по 24 июня в МБДОУ «Березовский детский сад № 2», где заболели четверо детей. Лабораторное исследование клинического материала выявило РНК ЭВ во всех пробах больных и у 1 контактного лица. При дальнейшем молекулярно-генетическом типировании методом секвенирования в материале от 2 больных ЭВИ и 1 контактного лица были идентифицированы 3 штамма ЕСНО-18, которые ранее в крае не выявлялись. По данным GenBank, этот тип оказался на 97% сходным с ЕСНО-18, циркулировавшим в Китае в 2015 г., что указывает на возможную эпидемиологическую связь случаев заболеваний в Красноярском крае и КНР.

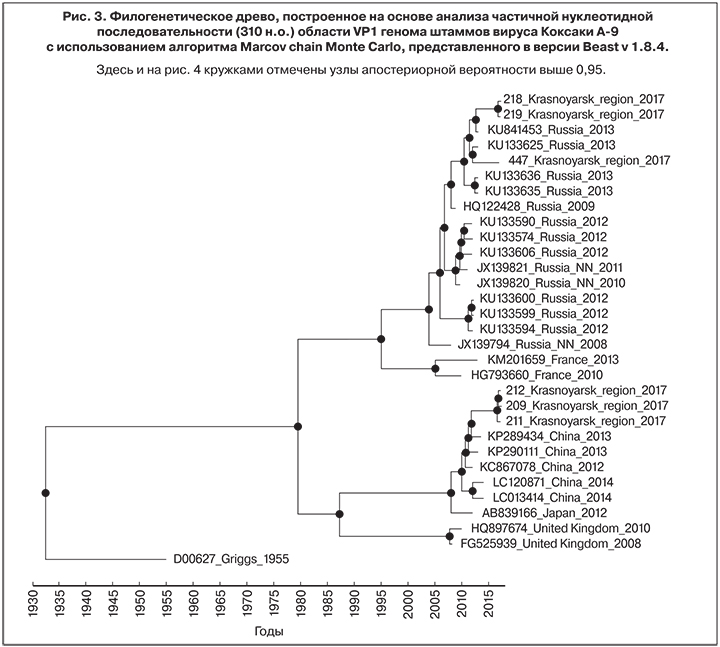

Второй очаг групповой заболеваемости ЭВИ зарегистрирован в период с 4 по 12 августа 2017 г. в Муниципальном оздоровительном учреждении «Сокол» с числом пострадавших 6 человек. ЭВИ протекала в виде герпангины и в катаральной форме. Методом секвенирования у 5 заболевших типирован вирус Коксаки А-9, а у 1 – вирус Коксаки В-4. При филогенетическом анализе нуклеотидных последовательностей вирусов Коксаки А-9, полученных в процессе лабораторных исследований, установлено их 100% сходство друг с другом, что свидетельствует о едином для заболевших источнике инфекции. По данным GenBank, выявленные в очаге вирус Коксаки А-9 имели генетическое сходство с китайскими 2014 г. (96%) и российскими вирусами 2010 г. (94%). На филограмме нуклеотидные последовательности всех выше упомянутых вирусов Коксаки А-9 составили единую группу, для которых в качестве возможных ближайших предшественников установлены штаммы, циркулировавшие в Китае в 2013 и 2014 гг. (рис. 3). Не исключено, что вирус Коксаки А-9 был завезен на территорию Красноярского края либо из Китая, либо из других регионов России, и наличие восприимчивых к нему лиц среди населения привело к вспышечной (групповой) заболеваемости.

Третий очаг ЭВИ зарегистрирован в первые дни от начала учебного года – в период с 1 по 8 сентября 2017 г. в МКДОУ «Елочка» в пос. Невонка Богучанского района. Число пострадавших в очаге составило 11 человек, у которых ЭВИ протекала в экзантемной форме заболевания, подтвержденной выявлением РНК ЭВ в клиническом материале. При типировании методом секвенирования у 6 больных определен вирус Коксаки А-6 и у 1 ребенка – ЕСНО-3.

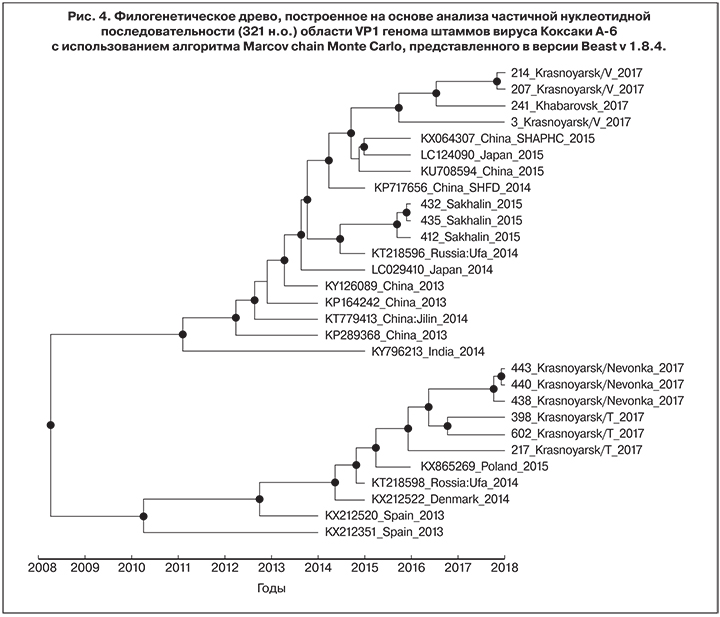

Аргументом в пользу проявления особого внимания в отношении данного очага групповой заболеваемости является тот факт, что при проведении филогенетического анализа вирусы Коксаки А-6, идентифицированные в эпидемическом очаге, вошли в единый кластер с вирусами Коксаки А-6, полученными от больных ЭВИ, проживающих в Красноярском крае и прибывших летом 2017 г. из курортных городов Турции, где наблюдались вспышки коксаки-вирусной инфекции среди отдыхающих российских граждан (рис. 4). Однако с помощью метода молекулярных часов внутри сформированного кластера выявлено расхождение признаков между вирусами, выделенными от больных, вернувшихся из Турции, и от детей из вспышечного очага. Причем это расхождение произошло примерно 4–5 лет назад (в 2014–2015 гг.). Более того, отсутствие в международной генетической базе GenBank нуклеотидных последовательностей Коксаки А-6, выявленных у больных экзантемной формой ЭВИ из Турции, затрудняет проведение полноценного сравнительного анализа. В результате доказать связь между возникновением очага ЭВИ в МКДОУ «Елочка» в пос. Невонка Богучанского района и завозными случаями ЭВИ из Турции молекулярно-генетическими методами не представилось возможным.

В то же время на территории Красноярского края летом и осенью 2017 г. методом филогенетического анализа была выявлена циркуляция другой генетической линии вируса Коксаки А-6, включавшей в себя вирусы Коксаки А-6, идентифицированные у больных – жителей края (семейный очаг ЭВИ), прибывших из Вьетнама. В этот же кластер вошли ЭВ, выделенные во Вьетнаме и Индии в 2014 г., в Сахалинской области в 2015 г. и в Хабаровске в 2017 г. Полученные результаты молекулярно-генетических исследований свидетельствуют о достаточно широкой циркуляции данного генетического варианта Коксаки А-6 как в Дальневосточном регионе России, так и в странах Юго-Восточной Азии, наиболее часто посещаемых российскими туристами.

Обсуждение

С целью выявления возможных рисков завоза возбудителей на территорию проведения универсиады, способных активизировать ЭП, проведен обзор эпидемической ситуации по ЭВИ в мире. Было отмечено, что в странах Юго-Восточной и Южной Азии сохраняется наиболее высокий эпидемический потенциал вспышечной заболеваемости ЭВИ. В частности, напряженная эпидемическая ситуация наблюдается в КНР, где одной из форм ЭВИ – экзантемой полости рта и конечностей (HFMD) – ежегодно заболевают около 1,5 млн человек и свыше 100 случаев заканчиваются летальным исходом [5]. Вспышки HFMD за последнее десятилетие были зарегистрированы во многих провинциях материковой части Китая, а основными этиологическими агентами являлись ЭВ А71, Коксаки А типов 16, 6 и 10 [6, 7]. На втором месте по частоте регистрации всех клинических форм ЭВИ стоит асептический менингит, обусловленный в большинстве случаев ЭВ группы Коксаки В (типы 3–5), эховирусами (ECHO-30, ECHO-9, ECHO-6), Коксаки А-9 и ЭВ А71 [8]. Этиологической причиной вспышек асептического менингита в Китае в период 2001–2012 гг. явился ЭВ ECHO-30 [9, 10].

Случаи вспышечной заболеваемости HFMD, обусловленной ЭВ А71, Коксаки А-6 и А-16, были также зарегистрированы в Таиланде (2012 г.), во Вьетнаме (2011 г.), в Южной Корее (2009–2012 гг.) и Индии (2009 г.) [11–14].

В Японии пики заболеваемости HFMD отмечены в 2011, 2013, 2015 и 2017 гг. При этом начиная с 2011 г. большинство вспышек этой формы ЭВИ связаны с вирусом Коксаки А-6, несмотря на достаточно большое количество выявлений ЭВ А71 в 2010 и 2013 гг. [15, 16]. Представители ЭВ группы Коксаки А (типов 4, 6, 10 и др.) обусловили возникновение случаев герпангины в Японии. У больных асептическим менингитом с 2011 по 2017 гг. чаще всего выделяли ЭВ ECHO типов 6, 30, 18 и Коксаки В-5 [17].

Менее напряженная ситуация по ЭВИ наблюдается в странах Европы и Америки. Однако во Франции, Италии, Греции, Болгарии, Великобритании и Испании в 2012–2013 гг. зафиксированы вспышки асептического менингита, вызванные ЭВ ЕСНО-30 [18, 19]. В Польше в 2012 г. и в Нидерландах в 2016 г. этиологической причиной вспышек этого заболевания также стал ЭВ ECHO-6 [20, 21]. Во Франции в 2014 и 2015 гг. были выявлены случаи HFMD, вызванные вирусом Коксаки А-6 [22]. По данным литературы, у путешественницы из Италии, вернувшейся с о. Бали (Индонезия), отмечен завозной случай экзантемы полости рта и конечностей, обусловленный ЭВ Коксаки А-6 [23]. Более того, тяжелые респираторные заболевания, вызванные ЭВ D68 и сопровождавшиеся неврологическими проявлениями, имели место в Германии, Швеции и Норвегии в 2014 г. и в Нидерландах в 2016 г. [21, 24–26].

Следует отметить, что в зарубежной литературе не удалось найти данных о заболеваемости ЭВИ и распространенности ЭВ в Турции. Однако летом 2017 г. были зафиксированы многочисленные случаи обращений в Роспотребнадзор граждан России, пострадавших во время пребывания на отдыхе в Турции от заболеваний, проявлявшихся преимущественно в виде лихорадки и высыпаний на коже лица, рук, ног, в полости рта. В ряде случаев по возвращении российских граждан на родину в их биологическом материале были идентифицированы вирусы Коксаки А типов 6, 2, 4 и 10. Эти данные косвенно свидетельствуют об эпидемиологическом неблагополучии по ЭВИ на курортах Турции.

В США в 2009–2013 гг. основными возбудителями ЭВИ были вирусы Коксаки А типов 6, 9 и 16; ECHO –типов 11,18, 30, 6, 9; Коксаки В типов 4, 5, 3, 1 и ЭВ D68 [27]. В 2011–2012 гг. в этом регионе была зарегистрирована крупная вспышка HFMD, обусловленная вирусом Коксаки А-6 [28]. В 2014, 2015 и 2016 гг. ЭВ D68 стал причиной случаев острого вялого миелита среди детей [29]. В Латинской Америке, в частности, в Чили в 2014 г. были зарегистрированы острые респираторные заболевания, осложненные развитием пневмонии и дыхательной недостаточности, которые были обусловлены ЭВ D68 [30].

Таким образом, в мире сохраняется нестабильная и достаточно напряженная эпидемическая ситуация по ЭВИ. Ряд стран имеют высокий эпидемический потенциал для распространения ЭВИ как внутри своей территории, так и за ее пределами. Наиболее актуальными в мире типами ЭВ, способными вызывать вспышечную заболеваемость, являются Коксаки А-6, ЕСНО-30, ЭВ А71 и D68. При этом следует обратить внимание на некоторые особенности течения ЭВИ, обусловленной данными ЭВ. Так, катаральная форма ЭВИ, вызванная ЭВ D68, может осложняться появлением параличей/миелита. При инфекции, вызванной вирусом Коксаки А-6, возможны атипичные проявления экзантемы, маскирующиеся под различные дерматологические заболевания. Нехарактерные симптомы ЭВИ могут привести к несвоевременной постановке правильного диагноза, значительной отсрочке изоляции больных и контактных лиц, что в свою очередь способствует увеличению риска возникновения неблагоприятной эпидемической ситуации, в том числе и при проведении массовых спортивных мероприятий.

Учитывая неблагополучие эпидемической ситуации по ЭВИ во многих странах мира, а также нестабильную обстановку в отношении этой инфекции среди населения Красноярского края, требуется максимальная настороженность и готовность к проведению адекватных противоэпидемических мероприятий даже при незначительных рисках завоза ЭВИ из других стран.

Следует обратить внимание на то, что внешние эпидемиологические риски явно проявили себя в летний сезон 2017 г., когда среди жителей Красноярского края были зафиксированы завозные случаи ЭВИ из Турции, Туниса и Вьетнама. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что заболевания возникали либо перед окончанием отдыха, либо сразу после приезда в Россию, что указывало на возможность инфицирования на курортах. Всего было зарегистрировано 19 завозных случаев ЭВИ, в том числе у 2 детей в возрасте 2 и 5 лет и 2 взрослых, прибывших из Вьетнама; у 10 детей в возрасте до 8 лет и 2 взрослых, вернувшихся из Турции; у 3 детей в возрасте от 2 до 7 лет (в том числе у 2 детей из одной семьи), отдыхавших в Тунисе. У заболевших ЭВИ протекала в экзантемной, кишечной и катаральной формах.

В 10 пробах от 8 детей, прибывших из Турции, идентифицированы ЭВ Коксаки А-6, от 2 других детей – вирусы Коксаки А-2 и А-10 (по 1 случаю).

Во всех пробах от больных, прибывших из Вьетнама, были получены нуклеотидные последовательности ЭВ Коксаки А-6. Как было упомянуто выше, этот генетический вариант значительно отличался от вирусов Коксаки А-6, выявленных в материале от лиц, вернувшихся с курортов Турции.

В пробах от 2 заболевших детей из одного семейного очага, накануне отдыхавших в Тунисе, выделен ЭВ A71 генотипа С1, имеющий высокий потенциал эпидемического распространения, а у 1 ребенка из другой семьи – вирус Коксаки А-6, для которого установлено генетическое сходство с европейскими штаммами 2014 г.

При этом следует учесть, что в Красноярском крае вирус Коксаки А-6 в 2017 г. в 68,2% случаев был выявлен у больных, прибывших из зарубежных поездок (из Турции, Вьетнама и Туниса). Импортация Коксаки А-6 привела к тому, что в 2017 г. в крае циркулировало не менее 2 разных генетических линий данного типа ЭВ.

Заключение

Неблагоприятные тенденции в динамике многолетней заболеваемости ЭВИ в Красноярском крае, расширение географии распространения ЭВИ по районам края, отмеченные в последние 2 года генетическое разнообразие ЭВ, завоз и распространение в регионе нетипичных ЭВ, в том числе имеющих потенциал эпидемического распространения, а также нестабильность эпидемической ситуации по ЭВИ во многих странах мира могут способствовать активизации ЭП ЭВИ в этом субъекте РФ.

Масштабность прошедшей в Красноярске ХХIХ Всемирной зимней универсиады с большим числом стран-участниц, широкое освещение этого события в средствах массовой информации привлекло значительное число болельщиков и туристов как из других регионов Российской Федерации, так и из-за рубежа. В связи с этим необходимо было предусмотреть возможность импортации на территорию Красноярского края новых вариантов ЭВ с дальнейшим распространением в другие субъекты РФ. При этом присутствие восприимчивых к ЭВИ лиц как среди постоянно проживающих в крае, так и среди прибывших на универсиаду, могло привести к формированию очагов вспышечной заболеваемости с многочисленными пострадавшими и ухудшению эпидемической ситуации в весенний период, нехарактерному для обычной сезонности ЭВИ.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и предупреждения распространения ЭВИ среди населения Красноярского края, а также среди прибывших участников универсиады и гостей, были проведены следующие профилактические и противоэпидемические мероприятия:

- Приведена в готовность лабораторная база для исследования материала от больных и лиц с подозрением на заражение ЭВИ в период подготовки к ХХIХ Всемирной зимней универсиаде и во время ее проведения. Готовность лабораторной базы была осуществлена на всех уровнях: региональном (силами вирусологических лабораторий края), окружном (силами Дальневосточного регионального научно-методического центра по изучению энтеровирусных инфекций ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора), федеральном (силами Референс-центра по мониторингу энтеровирусных инфекций ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора).

- С января 2019 г. осуществлялся еженедельный, а с момента заезда участников и гостей – ежедневный мониторинг заболеваемости ЭВИ по муниципальным образованиям Красноярского края.

- Обеспечена готовность санитарно-эпидемиологической службы и органов здравоохранения края к оперативному и адекватному реагированию в случае выявления лиц с признаками ЭВИ. Особое внимание уделялось случаям групповой заболеваемости в организованных коллективах, в том числе в спортивных командах, а также спорадическим случаям ЭВИ у туристов и болельщиков.

- Медицинские организации были готовы к приему больных ЭВИ, обеспечен резерв коечного фонда и запас средств профилактики и лечения.

- Организована неспецифическая профилактика ЭВИ: проведение профилактической дезинфекции по завершении работы в тренировочных комплексах для спортсменов, на предприятиях торговли, общественного питания, в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей (торгово-развлекательные центры, кинотеатры, кафетерии); обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов на предприятиях торговли и общественного питания; профилактический охват лабораторным обследованием на вирусные кишечные инфекции, в том числе на ЭВИ, работников пищеблоков на предприятиях общественного питания, обслуживающих участников универсиады.

- Усилен санитарно-карантинний контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

- Достигнуто тесное взаимодействие с Министерством спорта и Министерством культуры Российской Федерации в целях профилактики ЭВИ в связи с проведением массового спортивного мероприятия – ХХIХ Всемирной зимней универсиады.