В период с 2009 по 2016 г. в Российской Федерации определилась тенденция снижения заболеваемости туберкулезом в 1,6 раза (с 82,6 до 53,3 на 100 тыс. населения), при этом показатель смертности от туберкулеза снизился в 2,2 раза (с 16,8 до 7,8 на 100 тыс. населения). В возрастном аспекте высоки темпы снижения заболеваемости туберкулезом среди подростков – с 38,9 до 23,9 случаев на 100 тыс. или в 1,6 раза [1, 2].

Для Ставропольского края также характерна устойчивая тенденция снижения заболеваемости (с 55,5 на 100 тыс. населения в 2009 г. до 31,6 – в 2016 г.) и смертности (в 2,4 раза – с 11,4 до 4,9 на 100 тыс. населения соответственно). Заболеваемость туберкулезом среди подростков в этот период снизилась в крае в 1,7 раза (с 30,6 до 17,6 на 100 тыс. населения) при стабильном уровне детской заболеваемости.

До 2014 г. в России массовые обследования с целью выявления туберкулеза среди подростков проводили с использованием флюорографии и внутрикожной пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л (ПМ). Однако в группах подростков 15–17 лет и лиц молодого возраста (до 25 лет) в условиях массовой вакцинопрофилактики туберкулеза возникают значительные трудности дифференциальной диагностики поствакцинальной и инфекционной аллергии, что приводит к снижению эффективности ПМ как метода раннего выявления туберкулеза [1].

Статистические данные свидетельствует о том, что на фоне ежегодного снижения заболеваемости туберкулезом в территориях с высокой долей населения, охваченного массовыми профилактическими осмотрами, отмечается снижение активного выявления больных туберкулезом при флюорографических осмотрах, что требует изменения подходов к скринингу заболевания, а также усиления профилактической работы среди целевых групп населения [2].

Результаты внедрения новых алгоритмов диагностики туберкулеза с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного (АТР) и лучевой диагностики (спиральная компьютерная томография) в разных регионах Российской Федерации свидетельствуют о высокой эффективности инновационных технологий [1, 3–6].

Оценку результатов использования АТР за последние годы проводили как в группах риска по развитию туберкулеза, так и в разных возрастных группах [7]. Изучение диагностической значимости проб с АТР показало, что наибольшая чувствительность и специфичность метода выявлена у детей, подростков, лиц молодого возраста, причем с годами частота положительных реакций уменьшается [8]. Таким образом, проведение иммунодиагностики, наряду с массовой флюорографией, может быть использовано для раннего выявления туберкулеза среди определенных групп лиц молодого возраста [8–10].

Цель исследования – изучение эффективности скрининга туберкулезной инфекции по результатам ПМ и пробы с АТР для выявления заболевания туберкулезом и формирования групп риска по его развитию среди студентов в возрасте от 15 до 25 лет.

Материалы и методы

В исследование, проведенное в 2009–2016 гг., были включены подростки и лица молодого возраста от 15 до 25 лет, которые проходили обучение в профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях г. Ставрополя.

С 2012 г. на основании приказа Министерства здравоохранения Ставропольского края проводился скрининг туберкулезной инфекции в условиях общей лечебной сети с использованием АТР 18 597 студентам. Во всех случаях оформлено добровольное информированное согласие на проведение пробы с АТР. Постановку внутрикожной пробы с АТР и оценку результатов проводили в соответствии с инструкцией к препарату. Студенты с сомнительным и положительным результатом АТР были обследованы в соответствии с методическими документами.

Ретроспективно проведен анализ туберкулинодиагностики по ПМ с 2 ТЕ ППД-Л. В 2009–2011 гг. студентам профессиональных образовательных организаций в возрасте 15–17 лет было выполнено 9099 ПМ. Определено число подростков с положительной реакцией на ПМ, а также число студентов с гиперэргической чувствительностью к туберкулину, сформирована группа риска по развитию туберкулеза (подростки, взятые на диспансерный учет в группы IVА и VI).

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Microsoft Office Excel for Windows XP. Использовали критерии описательной статистики для оценки обобщаемости отдельных показателей наряду с расчетом частоты (в %), определяли 95% ДИ. Различия показателей считали достоверными при р < 0,05.

Результаты

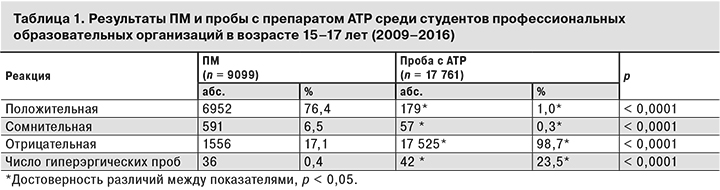

Результаты традиционной туберкулинодиагностики по ПМ среди студентов 15–17 лет приведены в табл.1.

В группы риска по развитию туберкулеза включены 243 подростка, что составило 3,5% от всех положительно реагирующих на туберкулин. Из них 11 (4,5%) человек имели контакт с больными туберкулезом, наблюдались в группе IVА диспансерного учета. У 9 (3,7%) подростков с учетом имеющейся медицинской документации был зарегистрирован «вираж» результатов туберкулиновых проб, у 187 (77,0%) человек зафиксировано нарастание чувствительности к туберкулину. Гиперэргическая ПМ отмечена у 36 студентов, что составляет 14,8% от всей группы риска и 0,4% случаев (95% ДИ 0,2–0,9) от всех положительно реагирующих на туберкулин. По результатам рентгенотомографии и лабораторного обследования в противотуберкулезном диспансере выявлен 1 случай локального туберкулеза без бактериовыделения у подростка из семейного контакта с больным туберкулезом и гиперэргической чувствительностью к туберкулину. Выявляемость активного туберкулеза составила 0,1 случай на 1000 обследованных.

При проведении скрининга туберкулезной инфекции с использованием АТР в период 2012–2016 гг. были сформированы 3 группы студентов г. Ставрополя.

В 1-ю группу были включены студенты профессиональных образовательных организаций (n = 17 761) 15–17 лет, средний возраст составлял 16,5 ± 1,2 года. Во 2-й группе иммунодиагностику проводили студентам 5–6-го курсов Ставропольского государственного медицинского университета (n = 234), средний возраст – 22,3 ± 2,6 года. В 3-ю группу вошли иностранные студенты (n = 602), прибывшие на учебу в Северо-Кавказский федеральный университет из стран с широким распространением туберкулеза. Средний возраст составил 22,5 ± 2,3 года.

Результаты диагностики с применением АТР среди студентов 15–17 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, отличались от результатов традиционной туберкулинодиагностики (см. табл. 1).

Среди студентов, положительно реагирующих на АТР, у 23,5% (95% ДИ 17,2–29,8) отмечена гиперэргическая чувствительность. Анализ медицинской документации 42 студентов с гиперэргической чувствительностью к АТР показал, что только у 3 (7,1%) из них в анамнезе имелись сведения об отрицательных результатах туберкулиновых проб. В остальных случаях результаты были монотонно положительными, оснований для наблюдения фтизиатра не было.

По результатам иммунодиагностики была сформирована группа риска по развитию туберкулеза из 179 человек, что составило 1% от всех обследованных подростков. Таким образом, число лиц, нуждающихся в наблюдении фтизиатра, при скрининге АТР уменьшилось в 3,5 раза по сравнению с результатами традиционной туберкулинодиагностики.

Спиральную компьютерную томографию органов грудной полости (СКТ ОГП) выполнили 86,6% подростков с положительными и гиперэргическими результатами иммунодиагностики (n = 155). Патологические изменения во внутригрудных лимфатических узлах и легочной ткани, характерные для туберкулеза, выявлены у 4 (2,6%). При проведении этиологической диагностики бактериовыделение не определялось. Интерпретация очаговых изменений позволила 1 подростка взять на диспансерный учет с активным туберкулезом, трое студентов были взяты на учет в группу IIIА, так как у них были выявлены кальцинаты во внутригрудных лимфатических узлах или легочной ткани. Таким образом, применение пробы АТР среди студентов профессиональных образовательных организаций позволяет формировать группу высокого риска по развитию туберкулеза и выявлять малые формы туберкулеза среди подростков, ранее не попадавших в поле зрения врача-фтизиатра. Выявляемость специфических изменений составила 0,22 на 1000 обследований.

В период 2015–2016 гг. проведена иммунодиагностика 234 студентам 5–6-х курсов Ставропольского государственного медицинского университета, проходивших цикл обучения по фтизиатрии. Все участники исследования при поступлении в медицинский университет обследованы флюорографическим методом, со 2-го курса обучения ежегодно проходили профилактическую флюорографию. Патологических изменений, характерных для туберкулеза органов дыхания, по результатам флюорографии у них не выявлено. Результаты пробы АТР оценивали через 72 ч под контролем преподавателя. Студенты с положительным и гиперэргическим результатом иммунодиагностики были обследованы с помощью СКТ ОГП.

Среди 234 студентов положительный результат по АТР установлен только у 3 (1,3%), у 2 была выявлена гиперэргическая реакция на АТР. Результаты СКТ ОГП у студентов с положительной и гиперэргической реакцией на АТР активного специфического процесса не выявили. Однако у 1 студентки 5-го курса педиатрического факультета с гиперэргическим результатом АТР были обнаружены кальцинаты во внутригрудных лимфатических узлах.

Среди 234 студентов положительный результат по АТР установлен только у 3 (1,3%), у 2 была выявлена гиперэргическая реакция на АТР. Результаты СКТ ОГП у студентов с положительной и гиперэргической реакцией на АТР активного специфического процесса не выявили. Однако у 1 студентки 5-го курса педиатрического факультета с гиперэргическим результатом АТР были обнаружены кальцинаты во внутригрудных лимфатических узлах.

Клинический случай.

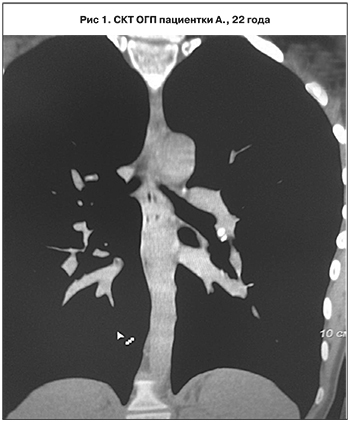

Студентка А., 22 года. Контакт с больными туберкулезом не установлен. БЦЖ – 2 рубчика 0,5 и 0,6 см. Симптомы интоксикации отсутствуют. Флюорография проводилась ежегодно (2012–2016 гг.), патологических изменений не выявлено. На учете у врача-фтизиатра не состояла. Проба с АТР – 23 мм с везикулами, отеком предплечья. На СКТ ОГП – 2 кальцината размерами 4–5 мм в бронхопульмональной группе лимфатических узлов слева (рис. 1).

Всем 3 студентам с положительным и гиперэргическим результатом пробы с АТР на основании приказа Минздрава России от 29 октября 2009 г. № 855 «О внесении изменений в приложение № 4 к приказу Минздрава России от 21 марта 2003 года № 109» было назначено превентивное лечение 2 противотуберкулезными препаратами в течение 6 мес. по поводу латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ).

С 2015 г. Северо-Кавказский федеральный университет начал набор на обучение иностранных студентов, в том числе из бывших республик СССР (Казахстан, Туркменистан, Киргизия), а также стран Африки (Ангола, Кот-Дивуар и др.), то есть из стран с наибольшим бременем туберкулеза.

Иностранные студенты прибывали на обучение в Ставрополь с данными флюорографического обследования, подтверждавшего отсутствие рентгенологических признаков туберкулеза органов грудной полости. Флюорографию проводили не ранее чем за 3 мес. до приезда в Россию.

За 2015–2016 гг. обследовано по пробе с АТР 602 иностранных студента 1-го курса, положительная чувствительность к АТР определена у 58 (9,6%). Среди положительно реагирующих на АТР у 33 (56,9%) студентов была отмечена гиперэргическая реакция.

Эффективность выявления специфических изменений в легких по результатам проб с АТР среди иностранных студентов очень высока: 13,3 случая на 1000 обследований, причем выявляемость активного туберкулеза составила 3,3.

Эффективность выявления специфических изменений в легких по результатам проб с АТР среди иностранных студентов очень высока: 13,3 случая на 1000 обследований, причем выявляемость активного туберкулеза составила 3,3.

СКТ ОГП выполняли при гиперэргической чувствительности к АТР (n = 33), в остальных случаях проводили рентгенотомографию. По данным СКТ ОГП у 2 из 33 студентов выявлен активный туберкулез: очаговый туберкулез С1–2 левого легкого в фазе инфильтрации на фоне мелких кальцинатов в бронхопульмональной группе внутригрудных лимфатических узлов слева и инфильтративный туберкулез С1–2, С9–10 левого легкого без бактериовыделения. Студенты отправлены на родину для проведения основного курса лечения.

У 6 студентов, прибывших на обучение из стран Африки, выявлены кальцинаты в легочной ткани и лимфатических узлах.

Клинический случай.

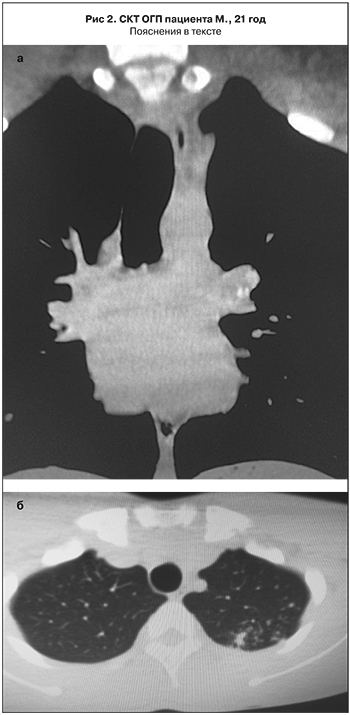

Студент М., 21 год, гражданин Республики Ангола. Проходил обучение на 1-м курсе Северо-Кавказского федерального университета. Поствакцинального знака нет. Симптомы интоксикации отсутствуют. Флюорография выполнена в ноябре 2016 г., патологии в легких не выявлено. В декабре 2016 г. проведена иммунодиагностика с АТР: гиперэргическая проба – 18 мм. В бронхопульмональной группе лимфатических узлов слева по данным СКТ ОГП – несколько кальцинатов размерами 4–5 мм (рис. 2, а). Также в С1–2 левого легкого определяются очаговые тени низкой интенсивности 0,5–0,6 см (рис. 2, б). Анализы мокроты на микобактерии туберкулеза всеми методами – отрицательные. Даны рекомендации по проведению основного курса лечения в связи с выявленной очаговой формой туберкулеза С1-2 левого легкого в фазе инфильтрации при отсутствии микобактерий туберкулеза.

Лечение по поводу ЛТИ проводили 2 противотуберкулезными препаратами в течение 6 мес. на базе медицинского центра университета.

Проведенные профилактические мероприятия позволили предотвратить развитие туберкулеза среди иностранных студентов 1-го курса в 2016–2017 учебном году. До внедрения скрининга с АТР в 2015–2016 учебном году в университете зарегистрировано 3 случая активного туберкулеза среди студентов-первокурсников. По каждому факту выявления заболевания туберкулезом проводили массовые внеплановые обследования студентов и преподавателей университета, выполняли дезинфекционные мероприятия в корпусах общежитий.

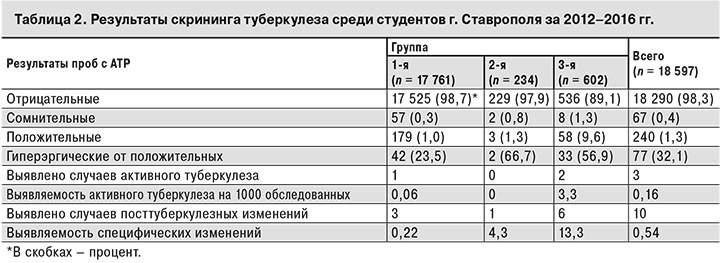

В табл. 2 представлены результаты проведенного скрининга туберкулеза по кожной пробе с АТР и СКТ ОГП среди всех групп студентов за период с 2012 по 2016 г.

Из табл. 2 следует, что при проведении иммунодиагностики среди студентов в возрасте 15–25 лет выявляемость специфических изменений составила 0,54 на 1000 обследований. Эффективность выявления активного туберкулеза составила 0,16 на 1000 обследованных, среди иностранных студентов – 3,3 на 1000 обследованных.

Выводы

Иммунодиагностика с АТР, проводимая среди лиц молодого возраста, позволяет оптимально сформировать группы риска развития туберкулеза, а затем проводить превентивное лечение лиц с ЛТИ.

Скрининг с АТР отличается высокой информативностью, позволяет обоснованно проводить СКТ ОГП и выявлять малые формы специфического воспаления в тех случаях, когда традиционные туберкулиновые пробы и флюорографическое обследование не позволяют заподозрить заболевание туберкулезом.

Использование АТР показало высокую эффективность при обследовании иностранных студентов, прибывших на 1-й курс обучения в Россию из стран с наибольшим бременем туберкулеза.