Эпидемиологический надзор (мониторинг) — система слежения за динамикой эпидемического процесса инфекционной болезни на определенной территории, факторами и условиями, влияющими на ее распространение, анализ и обобщение полученной информации для разработки научно обоснованной системы мер борьбы и профилактики [1]. Неотъемлемой частью эпидемиологического надзора за природно-очаговыми инфекциями является серологический мониторинг. Его основными задачами при оценке распространенности природно-очаговых инфекций являются определение территорий и групп повышенного риска заражения, полнота выявления скрытых форм болезни и носительства.

Эпидемиологическое слежение за уровнем заболеваемости природно-очаговыми инфекциями проводится на основании установленных диагнозов, которые затем отражаются в существующих статистических отчетных формах медицинских учреждений и органов санитарно-эпидемиологического надзора. Особо следует отметить важность серологического мониторинга в изучении распространенности мало- или недостаточно изученных природно-очаговых инфекций, таких как моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), а также лихорадка Западного Нила (ЛЗН), укоренению которой способствуют факторы глобального потепления климата и антропогенной трансформации ландшафтов регионов Средней Волги.

Целью настоящей работы являлось сопоставление показателей заболеваемости природно-очговыми инфекциями и результатов иммунологического скрининга для установления новых очагов этих инфекций и уровня активности существующих природных очагов в районах Татарстана

Материалы и методы

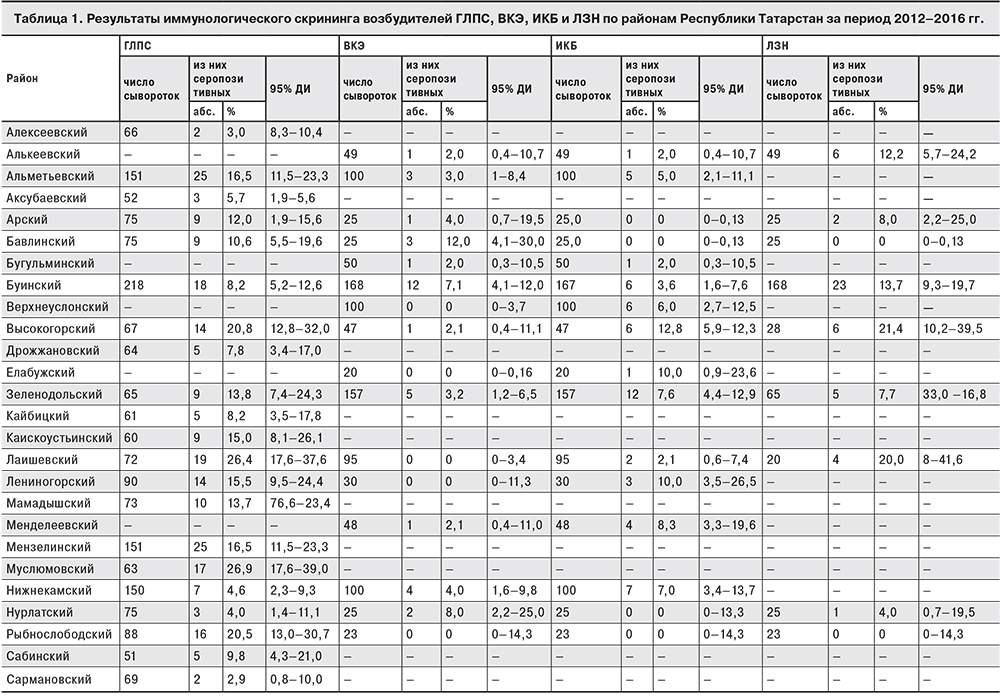

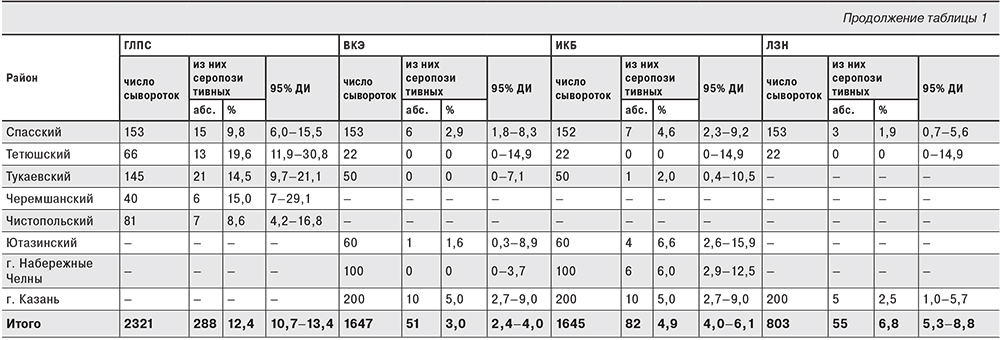

За период с 2012 по 2016 г. ФБУН «Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора проводил иммунологический мониторинг напряженности иммунитета населения 34 муниципальных районов Республики Татарстан к возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), вирусного клещевого энцефалита (ВКЭ), иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), ЛЗН, МЭЧ и ГАЧ. Было исследовано 2226 сывороток на ГЛПС, 1647 – на ВКЭ, 1645 – на ИКБ, 803 – на ЛЗН, 2064 – на МЭЧ и ГАЧ. Исследование сывороток на наличие спецефических IgG-антител к возбудителям ГЛПС, ВКЭ, ИКБ, ЛЗН проводили с использованием твердофазного иммуноферментного анализа и коммерческих тест-систем «ВектоХанта-IgG», «ВектоВКЭ-IgG», «ЛаймБест-IgG», «ВектоНил-IgG» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск, Россия). Результаты анализов учитывали согласно инструкциям фирмы-производителя с расчетом показателя критической оптической плотности (ОПк). Исследуемые сыворотки расценивали как отрицательные, если значения ОП в соответствующей лунке не превышали показатель ОПк × 0,8, и положительными, если ОП превышала или была равна значению ОПк. Результаты анализа считали неопределенными, если они попадали в интервал от 0,8 ОПк до ОПк. Неопределенные результаты в исследовании не учитывали.

Для выявления антител к возбудителям МЭЧ и ГАЧ применяли иммуноферментные тест-системы «ГАЧ-ИФА-IgG» и «МЭЧ-ИФА-IgG» компании ООО «Омникс» (Россия). При обработке результатов использовали значения ОП с последующим расчетом ОПк и коэффициента серопозитивности сыворотки по формулам, приведенным в инструкциях.

Статистическая обработка данных осуществлена с помощью пакета статистических программ PRISMA v.5.

Результаты

Территория Республики Татарстан является эндемичной по ряду природно-очаговых инфекций: ГЛПС, ВКЭ, ИКБ, ЛЗН, лептоспирозу, туляремии, МЭЧ и ГАЧ. За последние годы, в силу природно-климатических условий, имеются предпосылки к укоренению ЛЗН [2]. Из природно-очаговых заболеваний ГЛПС в Республике Татарстан, как и в Российской Федерации в целом, остается наиболее важной проблемой [3].

На основании многолетнего анализа эпизоотолого-эпидемиологических данных в Республике Татарстан были выделены 3 физико-географических региона (Предволжье, Предкамье и Закамье) и 3 ландшафтно-географических зоны (суббореальная северная семигумидная, борреальная подтаежная и типичная южная лесостепная). Суббореальная северная семигумидная ландшафтная зона подразделяется на широколиственную и лесостепную подзоны.

В нозогеографическом плане основное количество больных ГЛПС отмечено в Закамье – 68,4±0,3% от показателя общереспубликанской заболеваемости при среднем многолетнем интенсивном показателе 20,2 на 100 тыс. населения. Высокий уровень заболеваемости отмечаен в Нижнекамском, Бавлинском, Альметьевском, Алькеевском, Черемшанском районах. В Предкамье было зарегистрировано 29,5±0,3% случаев ГЛПС при среднем многолетнем интенсивном показателе 7,9 на 100 тыс. населения. Наиболее высокий уровень заболеваемости ГЛПС в этой зоне отмечен в Мамадышском, Сабинском, Рыбнослободском, Атнинском и Тюлячинском районам. В Предволжье больные ГЛПС составляют 2,1±0,1% от всех заболевших при среднемноголетнем интенсивном показателе 4,2 на 100 тыс. населения.

Впервые в республике ГЛПС была диагностирована в 1959 г.: тогда заболели 3 человека, при этом 1 случай закончился летальным исходом. Самые низкие интенсивные показатели заболеваемости отмечены в первые годы регистрации: в 1959, 1960 и 1961 гг. – 0,09, 0,06 и 0,09 на 100 тыс. населения соответственно. Самый высокий показатель заболеваемости за весь период регистрации был в 1997 г. – 64,4 на 100 тыс. населения. В динамике заболеваемости ГЛПС прослеживаются тенденция к росту и периодические подъемы заболеваемости каждые 3–4 года, связанные с периодичностью массового размножения носителей ГЛПС в природе.

В Республике Татарстан эндемичными по ВКЭ являются 26 муниципальных образований, включая Казань.

Клинико-эпидемиологическое проявление очагов ВКЭ в Татарстане в 40–60-х годах характеризовалось групповыми вспышками, а также сравнительно высоким числом больных с очаговыми поражениями. В последующие десятилетия в эпидемиологии ВКЭ стала превалировать спорадическая заболеваемость, а в клинике – менингиальные, стертые формы.

Наиболее высокий показатель заболеваемости ВКЭ был зарегистрирован в 1953 и 1954 гг. – 3,4 на 100 тыс. населения. Отмечается тенденция к снижению уровня заболеваемости ВКЭ. В последние годы она носит спорадический характер, показатель заболеваемости за последние 10 лет не превышает 0,1 на 100 тыс. населения, причем около 80% заболевших заразились на территории других субъектов Российской Федерации. Анализ многолетней динамики заболеваемости выявил летне-осеннюю сезонность. Наибольшее количество заболевших ВКЭ (90%) зарегистрировано на территории Закамья [4]. В 2016 г. в Республике Татарстан было зарегистрировано 3 случая ВКЭ, показатель заболеваемости составил 0,07 на 100 тыс. населения.

Природные очаги ИКБ расположены на всей территории Республики, но наиболее активные очаги располагаются в 17 районах Предкамья и Закамья (Альметьевском, Бавлинском, Лениногорском, Бугульминском, Сармановском, Заинском, Елабужском, Сабинском, Балтасинском, Арском и др.).

Первые случаи ИКБ в Республике Татарстан были зарегистрированы в 1992 г. – 4 случая или 0,01 на 100 тыс. населения. За период с 1992 по 2016 г. было зарегистрировано 1529 случаев ИКБ.

Анализ многолетней динамики выявил тенденцию к снижению заболеваемости и сезонные подъемы весной и осенью, связанные с активностью переносчиков ИКБ в эти периоды года [5]. В 2016 г. в Республике было зарегистрировано 32 случая ИКБ, показатель заболеваемости составил 0,8 на 100 тыс. населения.

На территории Республики Татарстан сохраняются предпосылки к укоренению природных очагов ЛЗН. Данные о циркуляции вируса ЛЗН в Татарстане были получены впервые в 1989 г. в Лаишевском районе при эпизоотологическом обследовании территории: у птенцов чаек в сыворотке крови были обнаружены антитела к возбудителю ЛЗН, а у комаров – РНК вируса ЛЗН.

ЛЗН среди людей была зарегистрирована дважды – в 2011 и 2012 гг. – соответственно 4 и 3 случая среди жителей Казани, показатель заболеваемости составил 0,1 и 0,08 на 100 тыс. населения соответственно.

В Республике Татарстан сформировались природные очаги МЭЧ и ГАЧ. В качестве биоценозной структуры природных очагов широко представлены иксодовые клещи Ixodes ricinus, I. persulcatus, Dermacentor reticulatus – хранители и переносчики возбудителей клещевых инфекций, а также мелкие млекопитающие – прокормители членистоногих [5].

Полученные результаты иммунологического скрининга показали, что среди природно-очаговых инфекций превалирует ГЛПС. Доля серопозитивных сывороток, отобранных у ранее не болевших этой инфекцией лиц, составила 11,9%. Высокий уровень серопозитивных сывороток из районов, расположенных в Предволжье и традиционно имеющих низкий уровень заболеваемости ГЛПС (Буинский, Тетюшский, Кайбицкий, Дрожжановский), указывает на скрыто протекающий эпидемический процесс и недостаточный уровень диагностики территориальными медицинскими учреждениями. В то же время высокий уровень серопозитивных сывороток отмечается в Муслюмовском (26,9%), Лаишевском (26,4%), Высокогорском (20,8%), Рыбнослободском (20,5%), Мензелинском (16,5%), Альметьевском (16,5%), Черемшанском (15,0%), и Тукаевском (14,5%) районах, в которых ежегодно заболеваемость ГЛПС остается высокой (табл. 1).

В Республике Татарстан ведущее место среди инфекций, передающихся клещами, принадлежит ИКБ: положительный результат дали 4,9% сывороток, отобранных для исследования. Наиболее высокий уровень серопозитивных сывороток к возбудителю болезни Лайма был отмечен в Высокогорском (12,9%), Елабужском (10,0%), Лениногорском (10,0%), Менделеевском (8,3%), Нижнекамском (7,0%), Ютазинском (6,6%) районах и г. Набережные Челны (6,0%).

Уровень напряженности иммунитета к ВКЭ, МЭЧ и ГАЧ оказался приблизительно одинаковым, средние значения составили 3,0, 3,7 и 3,4% соответственно (табл. 1 и 2). Наряду с районами, где не удалось выявить лиц, сероположительных к возбудителю ВКЭ (Верхнеуслонский, Елабужский, Лаишевский, Лениногорский, Рыбнослободский, Тетюшский, Тукаевский районы и г. Набережные Челны), в ряде районов при отсутствии зарегистрированных случаев заболевания за исследуемый период доля серопозитивных сывороток превышала средние показатели (Бавлинский район – 12,0%, Нурлатский – 8,0%, Буинский – 7,1%, Арский – 4,0%).

На фоне отсутствия заболеваемости ЛЗН населения Республики в 2013–2016 гг. выявлен достаточно высокий уровень серопозитивных сывороток. В среднем за период с 2012 по 2016 г. он составил 6,8%, однако в отдельных районах показатели были еще выше: в Высокогорском районе – 21,4%, в Лаишевском – 20,0%, в Буинском – 13,7%, в Алькеевском – 12,2%, в Арском – 8,0%, в Зеленодольском – 7,7%.

Заключение

Результаты проведенного исследования подтвердили интенсивность эпидемического процесса ГЛПС и ИКБ в Республике Татарстан: эти заболевания занимают ведущее место среди природно-очаговых инфекций.

Несмотря на отсутствие зарегистрированных случаев ГЛПС и ИКБ в некоторых районах, данные серологического мониторинга указывают на скрытно протекающий эпидемический процесс за счет бессимптомного носительства и легких форм заболеваний.

Полученные впервые за репрезентативный период данные о ЛЗН, МЭЧ и ГАЧ позволяют утверждать, что в ряде районов инфицированность населения возбудителями этих инфекций достаточно высока, что также указывает на интенсивность скрыто протекающего эпидемического процесса. Отсутствие зарегистрированных случаев ЛЗН, МЭЧ и ГАЧ свидетельствует о недостаточном уровне диагностики этих заболеваний специалистами территориальных медицинских учреждений, вследствие чего они проходят под другими диагнозами либо протекают в легкой форме, при которой больные не обращаются за медицинской помощью.

Было выявлено наличие сочетанных нозоареалов природно-очаговых инфекций в ряде районов Республики.

Изучение причин и условий заражения жителей Республики Татарстан в природных и антропургических очагах заболеваний остается актуальной научной и практической задачей, позволяющей оценить риск инфицирования населения в связи с территориальным расположением природных очагов. В результате проведенных исследований значительно расширилось представление об ареале распространенности природно-очаговых инфекций.

На основе эпидемиологических данных и результатов серологического мониторинга возможен дифференцированный подход к проведению противоэпидемических и профилактических мероприятий в районах Республики Татарстан, эндемичных по природно-очаговым инфекциям.