В начале эпидемии ВИЧ-инфекции при отсутствии антиретровирусной терапии (АРТ) в клинической картине заболевания прослеживались нарушения познавательной деятельности, известные как связанная с ВИЧ деменция, которая в основном поражала пациентов с длительным стажем заболевания, очень низким количеством CD4+-лимфоцитов, и была обусловлена ассоциированным с ВИЧ поражением центральной нервной системы. С появлением возможности специфического лечения ВИЧ-инфекции внимание исследователей стали привлекать когнитивные нарушения в рамках так называемого ВИЧ-ассоциированного нейрокогнитивного расстройства (HAND), характеризующегося интеллектуально-мнестическими и, в меньшей степени, моторными нарушениями, наличие которых определялось с помощью тестирования когнитивных функций (памяти, речи, темпа протекания психических процессов, двигательных функций). В результате анализа 123 научных работ, посвященных диагностике ВИЧ-ассоциированного нейрокогнитивного расстройства, S. Nightingale и соавт. пришли к заключению, что у 43% пациентов, живущих с ВИЧ, были выявлены проявления HAND разной степени выраженности [1]. При этом подчеркивалось, что хотя раннее начало приема АРТ приводит к снижению вероятности возникновения тяжелых форм HAND, необходимо учитывать другие факторы, влияющие на результаты выполнения тестовых программ диагностики когнитивного дефицита.

Изучение факторов риска нарушения приверженности в рамках исследования «Формирование приверженности пациентов диспансерному наблюдению и лечению как метод профилактики ВИЧ-инфекции в странах – участницах исследования»1 выявило указание на забывчивость как фактор риска нарушения приверженности в диапазоне от 11,9% (Республика Татарстан, РФ) до 0% (Республика Армения).

Анализ субъективной оценки состояния памяти и потребности в ее улучшении у 82 пациентов, живущих с ВИЧ и принимающих АРТ, показал, что при ответе на вопросы – индикаторы дефицита функции памяти респонденты наиболее часто отмечали забывание отдельных слов (20,7%), снижение памяти на недавние события (19,5%) и трудности с концентрацией внимания (17,3%). На пропуски приема антиретровирусных препаратов (АРП) указали 9,8%. Среднее значение показателя самооценки памяти составило 7,8 ± 1,68 балла по 10-балльной шкале, при этом желание «улучшить память» выразили 67,1% опрошенных [2]. Анализ влияния неблагоприятных анамнестических факторов (употребление психоактивных веществ (ПАВ), перенесенные нейроинфекции, травмы) не выявил их статистически значимого влияния на значение индикаторов когнитивного дефицита. Представляет интерес изучение влияния фактора астении и эмоциональных нарушений на состояние познавательной деятельности пациентов, инфицированных ВИЧ.

Цель исследования – оценка состояния функции памяти и астении у пациентов, инфицированных ВИЧ, принимающих АРТ.

Материалы и методы

В сентябре–декабре 2021 г. было проведено анкетирование и тестирование 73 пациентов: 47 мужчин (64,4%) и 26 женщин (35,6%) в возрасте от 18 до 62 лет. Медиана (Ме) возраста составила 39,0 года [36; 44]. 69,9% опрошенных имели высшее и незаконченное высшее, а 21,9% – среднее специальное образование.

Продолжительность жизни с ВИЧ была представлена в интервале от 6 мес. до 22 лет, Ме равнялась 9 годам [4; 16], 5 лет и менее с ВИЧ-инфекцией жили 50 (68,5%) участников исследования.

Все респонденты принимали АРП. Ме продолжительности приема АРТ составила 6 лет [3,0; 9,0].

48,6% респондентов в анамнезе имели указания на перенесенные травмы, повторные оперативные вмешательства под общим наркозом. 47,9% в анамнезе употребляли ПАВ.

29 из 70 респондентов (41,4%) утвердительно ответили на вопрос о перенесенной коронавирусной инфекции, 1 ответил – «вероятно».

Ме количества CD4-лимфоцитов на момент проведения опроса составила 636,5 клеток/мкл [504,5; 800]. Все респонденты имели неопределяемый уровень вирусной нагрузки.

Участие пациентов в исследовании было добровольным.

Пациентам предъявляли субъективную шкалу оценки астении (вопросник MFI 20), которая позволяет оценить в баллах общую астению, пониженную активность, снижение мотивации, физическую и психическую астении [3]. Значение показателя выше 12 баллов по каждой шкале расценивали как проявление астении.

Состояние функции слухоречевой памяти оценивали по результатам выполнения проб на запоминание 6 слов в заданном порядке и 2 серий по 3 слова в условиях гомогенной интерференции. Анализировали непосредственное и отсроченное воспроизведение стимульного материала [4].

Состояние зрительной памяти оценивали по результатам выполнения теста на запоминание 6 фигур как при непосредственном, так и отсроченном воспроизведении.

Полученные данные анализировали методами дескриптивной статистики. Для оценки различий между качественными признаками использовали точный критерий Фишера, для оценки различий между количественными признаками – U-критерий Манна–Уитни и t-критерий Стьюдента.

Результаты

Результаты выполнения методики самооценки астении показали, что

доля показателей, превышающих 12 баллов, составила по шкалам:

- общей астении – 50,7%;

- пониженной активности – 68,6%;

- снижения мотивации – 74%;

- физической астении – 64,4%;

- психической астении – 65,3%.

Таким образом, наиболее неблагоприятный уровень самооценки астении отмечен по шкале снижения мотивации (отрицательные ответы на вопросы: «Все, что я делаю, доставляет мне удовольствие»; «У меня много планов»; положительные ответы на вопросы: «Мне кажется, что я ничего не делаю»).

Результаты выполнения пробы на запоминание 6 слов в заданном порядке (1-я проба) в звене непосредственного воспроизведения показали, что большинство пациентов воспроизвели стимульный материал после 1–2 предъявлений (75,4%). 3 предъявления потребовались в 20,3% случаев, 4 – в 2,9%. Не смог выполнить задание 1 обследуемый.

При отсроченном воспроизведении безошибочно назвали стимульный материал 15,9% испытуемых, 1–2 ошибки допустили 17,3%, 3–4 ошибки – 37,7%, 5 и более ошибок – 18,8%. 7 (10,3%) чел. не смогли воспроизвести стимульный материал.

Характеристики респондентов, выполнивших 1-ю пробу при отсроченном воспроизведении 6 слов без ошибок (1-я группа) и не выполнивших ее (2-я группа), представлены в табл. 1.

Таким образом, статистически значимых различий по исследованным показателям в группах выявлено не было.

Анализ значений показателей астении выше 12 баллов в группах не позволил подтвердить влияние фактора астении на результаты выполнения пробы на запоминание 6 слов в заданном порядке при отсроченном воспроизведении (рис. 1).

Результаты выполнения пробы на запоминание 2 серий по 3 слова (2-я проба) в звене непосредственного воспроизведения показали, что половина испытуемых воспроизвели стимульный материал после 1 и 2 предъявлений (50%). 29,5% пациентов потребовалось 3 предъявления, 13,6% – 4 предъявления. 3 пациента не смогли выполнить задание.

При отсроченном воспроизведении материала 2-й пробы безошибочное выполнение оказалось недоступно. 1–2 ошибки допустили 15,9%, 3–4 ошибки – 34,1%, 5 и более ошибок – 31,8%. 8 (18,2%) испытуемых не смогли воспроизвести стимульный материал.

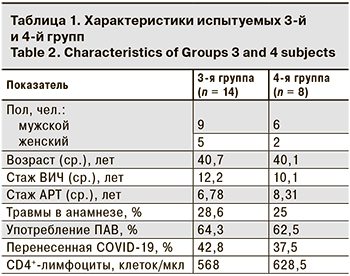

Характеристики респондентов, выполнивших 2-ю пробу при отсроченном воспроизведении c 1–2 ошибками (3-я группа) и не выполнивших ее (4-я группа), представлены в табл. 2.

Статистически значимых различий по исследованным показателям между группами выявлено не было.

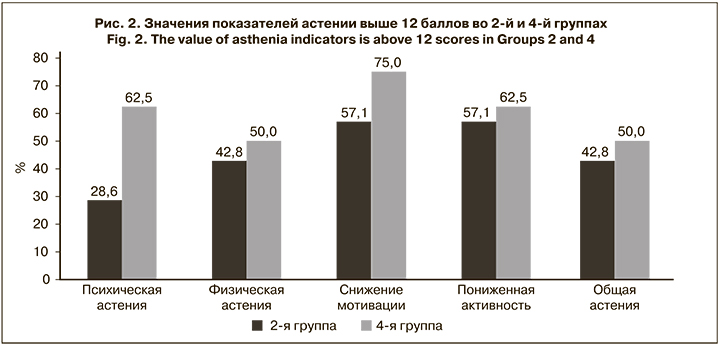

Значение показателей астении выше 12 баллов в 4-й группе составило по шкале:

- общей астении – 50%;

- пониженной активности – 62,5%;

- снижения мотивации – 75%;

- физической астении – 50%;

- психической астении – 62,5%.

На рис. 2 представлены значения показателей астении выше 12 баллов в пробах на отсроченное воспроизведение во 2-й и 4-й группах.

Из рисунка видно, что наибольшую долю показателя астении выше 12 баллов отмечали по шкале снижения мотивации.

Выполнение задания на запоминание 6 фигур было доступно всем испытуемым как при непосредственном, так и отсроченном воспроизведении.

Доля испытуемых, которые правильно воспроизвели фигуры стимульного материала после 1–2-го предъявления, составила 86,2%. Через 20 мин. после 1-го предъявления значение этого индикатора состояния зрительной памяти составило 74,2% [5].

Обсуждение

Полученные результаты показали, что объем слухоречевой памяти в звене непосредственного воспроизведения у большинства испытуемых находился в пределах нормы (75,4%, 1-я группа). При этом в звене отсроченного воспроизведения этот показатель обнаружил больший дефицит по сравнению со звеном непосредственного воспроизведения. Доля респондентов, допустивших 5 ошибок и не выполнивших отсроченное воспроизведение стимульного материала, составила 29,1% (2-я группа). При сравнении характеристик пациентов 1-й и 2-й групп не удалось обнаружить статистически значимых различий ни по одному из изучаемых параметров. На данном этапе исследования мы не подтвердили влияния таких факторов, как возраст, наличие травм в анамнезе, употребление ПАВ, перенесенная коронавирусная инфекция, на состояние функции слухоречевой памяти среди пациентов, принимающих АРТ. Продолжительность жизни с ВИЧ, стаж приема АРТ и количество CD4- лимфоцитов в группах также не отличались. Мы не подтвердили и значимого влияния астении на результаты выполнения 1-й пробы. В целом можно отметить, что наиболее неблагоприятный уровень самооценки астении был отмечен по шкале снижения мотивации, что целесообразно учитывать при формировании желательного поведения пациентов в отношении соблюдения рекомендаций врачей.

При усложнении условий предъявления вербального стимульного материала (использование гомогенной интерференции во 2-й пробе) мы отмечали существенное снижение возможности непосредственно воспроизводить вербальную стимульную информацию. Показатель сохранности объема непосредственного воспроизведения стимульного материала при выполнении 1-й пробы составил 75,4%, 2-й – 44%. Наиболее существенный дефицит отмечали при отсроченном воспроизведении. Ни один испытуемый не смог повторить 2 серии по 3 слова через 20 мин. после предъявления.

При сравнении показателей астении в группах не выполнивших задания 1-й и 2-й проб, были отмечены сходные результаты: наибольшее значение показателя астении фиксировали по шкале снижения мотивации (57,1 и 75% во 2-й и 4-й группах соответственно). При усложнении условий предъявления показатель увеличивался. Сравнение характеристик 3-й и 4-й групп также не выявило статистически значимых различий ни по одному параметру.

Результаты исследования зрительной памяти в пробе на запоминание 6 фигур в заданном порядке показали, что выполнение задания было доступно всем испытуемым как при непосредственном, так и отсроченном воспроизведении [4].

Доля испытуемых, которые правильно воспроизвели фигуры стимульного материала после 1–2-го предъявления, составила 86,2%, а доля испытуемых, которые правильно воспроизвели зрительные стимулы через 20 мин. после 1-го предъявления – 74,2%.

Можно предположить, что зрительная память обследованных пациентов отличалась большей сохранностью по сравнению со слухоречевой.

Заключение

Полученные результаты позволяют предположить, что показатели слухоречевой памяти при отсроченном воспроизведении обнаруживают бо́льшую уязвимость по сравнению с непосредственным воспроизведением. При усложнении условий предъявления отмечается снижение возможности воспроизводить вербальную стимульную информацию как непосредственно, так и отсрочено.

Наибольшее значение показателя астении выше 12 баллов при отсроченном воспроизведении отмечено по шкале снижения мотивации. С усложнением условий предъявления вербального стимульного материала увеличивались показатели астении по этой шкале.

Можно предположить, что зрительная память обследованных пациентов отличалась бо́льшей сохранностью по сравнению со слухоречевой. По-видимому, при консультировании по вопросам приверженности диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ- инфекции целесообразно шире использовать визуальные способы передачи информации, например, наряду с устными использовать письменные рекомендации.

Полученные данные не подтвердили статистически значимого влияния пола, возраста, продолжительности жизни с ВИЧ, продолжительности приема АРТ, количества CD4-лимфоцитов, а также полученных травм и перенесенной инфекции COVID-19 на показатели слухоречевой памяти.