В общей структуре нейроинфекций у детей вирусные менингиты (ВМ) составляют более 60%. Клиническая картина ВМ различной этиологии характеризуется тяжестью течения, возможностью развития угрожающих жизни состояний и органического поражения ЦНС, влияющего на дальнейшее развитие ребенка [1–4].

В развитии патологических процессов при нейроинфекциях значительная роль принадлежит иммунной системе. Иммунные факторы и механизмы, в зависимости от стадии развития заболевания, могут участвовать как в реакциях повреждения, так и в защитных реакциях макроорганизма в ответ на инфнекцию [5].

Клеточные взаимодействия при воспалении регулируют цитокины, оказывающие влияние на миграцию клеток в очаг воспаления, их активацию и превращение в эффекторные клетки [6]. Оценка уровней цитокинов в биологических жидкостях позволяет характеризовать состояние иммунной системы организма. Дисбаланс цитокинового статуса крови нарушает существующие в системе цитокинов связи, что может приводить к генерализации процесса и является одной из причин летальности при инфекционных заболеваниях [7–9].

Современные представления о функциях и значении цитокинов крови дают возможность использовать их показатели для оценки тяжести заболевания, дифференциальной диагностики вирусных и бактериальных инфекций, прогнозирования течения и исходов, оценки эффективности проводимой терапии, определения иммунных нарушений [10–13].

Цель исследования – установить клиническое значение показателей про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α, ИФН-α, ИФН-γ) для определения степени иммунных нарушений, течения и прогнозирования исхода ВМ у детей.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие дети в возрасте до 14 лет, больные ВМ и находившиеся на лечении в ГБУЗ «Областная инфекционная клиническая больница им. А. М. Ничоги» (Астрахань) в период с 2009 по 2015 г. Пациента включали в исследование только при наличии добровольного информированного согласия законного представителя ребенка на медицинское вмешательство в соответствии со ст. 20 и 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Проведение данного клинического исследования одобрено Региональным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Пациентов разделили на 2 группы: в основную группу вошли 450 детей, больных ВМ различной этиологии (энтеровирусной – 161 человек, арбовирусной – 157, паротитной – 72, аденовирусной – 33, герпесвирусной – 27), у которых определяли уровни цитокинов в сыворотке крови. Контрольную группу составили 50 детей, не болевших инфекционными заболеваниями в течение последних трех недель.

Клиническим материалом для лабораторного исследования являлась сыворотка крови, полученная общепринятым методом. Взятие крови от больных ВМ проводили при поступлении в стационар (1–3-й день заболевания), в динамике на 7–10-й день госпитализации и перед выпиской из стационара (конец 3-й недели).

Сбор материала от детей контрольной группы проводили в детских учреждениях и травматологических стационарах. Этиологическую расшифровку менингитов осуществляли методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческих тест-систем, выпускаемых НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского (Москва).

Концентрацию ФНО-α в сыворотке крови определяли методом ИФА (по инструкции производителя) с использованием наборов реагентов производства ООО «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург), уровни ИФН-α и ИФН-γ, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 – методом твердофазного ИФА с использованием набора реактивов для ИФА ИФН-α и ИФН-γ и количественного определения уровней цитокинов человека (ООО «Цитокин», Санкт-Петербург).

Степень иммунных нарушений по показателям цитокинового статуса крови у больных ВМ детей рассчитывали по формуле:

(Показатель больного/нормальный показатель - 1) × 100% [14].

Если рассчитанная величина имеет знак «-», у больного определяется иммунная недостаточность, если «+» – гиперфункция иммунной системы. Величина показателя в интервале от 1 до 33% оценивается как I степень иммунных нарушений, не требующая коррекции; от 34 до 66% – соответствует II степени, более 66% – III степени. При II и III степени иммунных нарушений показано применение иммуномодуляторов.

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием компьютерных программ MS Excel 2003 и StatSoft Statistica 7.0.

Результаты

На территории Астраханской области из 1050 случаев нейроинфекций у детей ВМ составляют 79,8%, бактериальные менингиты – 20,2%. Ведущими возбудителями ВМ являются энтеровирусы [вирусы ЕСНО (серотипы 20, 21, 30), Коксаки (А-9, В1-6)] – 38,7% случаев и арбовирусы [вирус лихорадки Западного Нила, штаммы «913=64» и «Астрахань-12»] – 35,8% случаев. На долю ВМ другой этиологии (герпесвирусной, паротитной, аденовирусной) приходится 15,7%, ВМ неуточненной этиологии – 9,8% от общего числа ВМ. До 63% больных составляли городские жители. Максимальное число заболевших (61%) отмечено в возрастной группе от 3 до 7 лет.

Среди клинических форм ВМ преобладали заболевания средней тяжести (61%), протекавшие с гипертензионным синдромом у 63% пациентов. Диагностическими признаками типичных форм ВМ, независимо от этиологии, являлись токсикоз; синдром повышенного внутричерепного давления (интенсивная головная боль, «мозговая» рвота, изменение сознания, судороги); синдром отека и набухания головного мозга (заторможенность, спутанность сознания, реакция на боль); менингеальный синдром; неврологическая микросимптоматика (горизонтальный нистагм, снижение сухожильных рефлексов, тонуса мышц и т. д.); изменения ликвора в виде нейтрофильно-лимфоцитарного цитоза до 300 и более клеток в 1 мкл (в начале заболевания) со сменой на лимфоцитарный цитоз на 5–7-й день заболевания.

У больных ВМ отмечали разнонаправленные сдвиги показателей цитокинового статуса крови. В остром периоде заболевания дисбаланс цитокинов характеризовался стимуляцией выработки провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов, обеспечивая смешанный характер иммунного ответа Th1- и Th2-лимфоцитов, на адекватность формирования которого влияла супрессия ИЛ-2, вырабатываемого Th1-лимфоцитами, и главного медиатора клеточного ответа Th1-типа – ИФН-γ. В периоде реконвалесценции нормализации показателей цитокинового статуса крови по сравнению с нормой не отмечено, а стимуляция противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-10) и ИФН-γ способствовала формированию адекватного клеточного и гуморального иммунного ответа (табл. 1).

Стимуляцию воспалительной реакции при тяжелых формах ВМ подтверждает прямая корреляционная связь между показателями ИЛ-1β, выраженностью лихорадки (r = 0,79; p < 0,04) и цитозом ликвора (r = 0,54; p < 0,05); между уровнем ИЛ-6, выраженностью лихорадки (r = 0,79; p < 0,05) и цитозом ликвора (r = 0,82; p < 0,05); уровнями ИЛ-8 (r = 0,89; p < 0,05), ФНО-α и цитозом ликвора (r = 0,49; p < 0,05). При тяжелых формах ВМ установлена высокая обратная связь уровня ИФН-α с выраженностью лихорадки (r = -0,82; p < 0,05) и цитозом ликвора (r = -0,74; p < 0,05). Супрессия ИФН-γ в начальном периоде заболевания приводит к снижению устойчивости макроорганизма к вирусному агенту и может являться причиной развития более тяжелых форм заболевания, что подтверждает наличие высокой обратной корреляционной связи между уровнем ИФН-γ и цитозом ликвора (r = -0,8; p < 0,05). Корреляция уровня ИЛ-4 при тяжелых формах ВМ с выраженностью лихорадки – прямая высокая (r = 0,89; p < 0,001), с цитозом ликвора – прямая умеренная (r = 0,41; p < 0,05).

Показатель ИЛ-10 имел прямую высокую корреляционную связь с цитозом ликвора (r = 0,79; p < 0,05). Увеличение продукции ИЛ-10 при тяжелых формах ВМ в периоде реконвалесценции может свидетельствовать о дифференцировке Th0-клеток в направлении Th2-типа, что в конечном итоге может влиять на длительность заболевания. Это подтвердилось у больных с затяжным течением ВМ.

Для тяжелых форм ВМ у детей характерно повышение уровней цитокинов по сравнению с соответствующими показателями при заболевании средней тяжести и нормой: ИЛ-1β – до 53,9 ± 3,8 пг/мл (p < 0,001; p < 0,001), ИЛ-4 – до 35,7 ± 4,9 пг/мл (p < 0,001; p < 0,001), ИЛ-6 – до 56,4 ± 5,2 пг/мл (p < 0,001; p < 0,001), ИЛ-8 – до 68,8 ± 4,7 пг/мл (p < 0,001; p < 0,001), ФНО-α – до 51,3 ± 6,9 пг/мл (p < 0,01; p < 0,001) (см. табл. 1). Выявленные изменения уровней цитокинов сохранялись в периоде реконвалесценции, сопровождаясь стимуляцией ИФН-α и ИФН-γ и супрессией ИЛ-2, что может свидетельствовать об отсутствии полной клинико-лабораторной ремиссии.

У больных с затяжным течением ВМ установлены однонаправленные, но более выраженные изменения цитокинового статуса по сравнению с показателями при остром течении заболевания: уровень ИЛ-8 в сыворотке крови снижался до 47,5 ± 8,2 пг/мл (p < 0,05), ФНО-α – до 24,5 ± 3,3 пг/мл (p < 0,001), ИЛ-10 – до 7,6 ± 1,5 пг/мл (p < 0,05), ИФН-α – до 14,5 ± 2,3 пг/мл (p < 0,001), ИФН-γ – до 68,4 ± 8,3 пг/мл (p < 0,01), что может свидетельствовать о замедленной регрессии воспалительного процесса.

У больных с летальным исходом при схожей направленности нарушений цитокиновой регуляции установлены достоверно более высокие уровни цитокинов, чем при тяжелой степени ВМ, но с благоприятным исходом: ИЛ-6 – до 80,9 ± 10,2 пг/мл (p < 0,05), ИФН-α – до 16,2 ± 1,9 пг/мл (p < 0,001), ИФН-γ – до 80,7 ± 8,9 пг/мл (p < 0,001). Прогностически значимыми факторами возможного неблагоприятного исхода в начальном периоде ВМ могут быть гиперпродукция провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, значительная супрессия ИЛ-2, превышающие показатели при тяжелых формах заболевания.

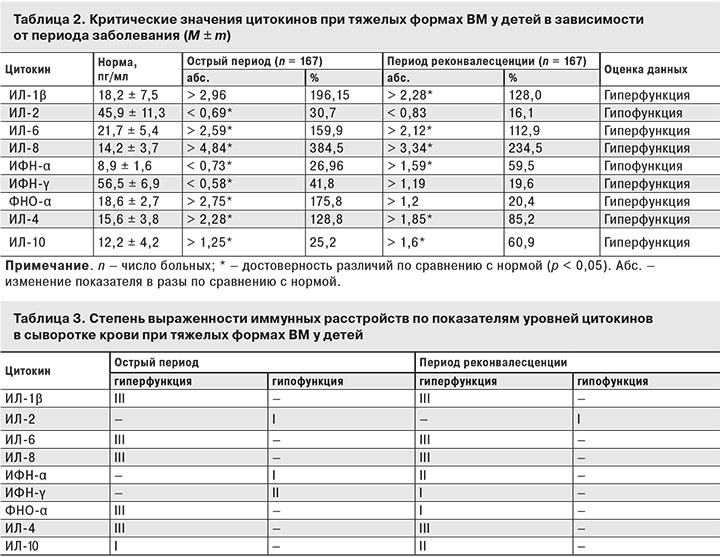

Полученные нами результаты позволили определить критерии, характеризующие состояние отдельных звеньев цитокиновой регуляции, влияющих на развитие иммунных расстройств у больных ВМ (табл. 2).

Данные, приведенные в табл. 2, были проанализированы по следующим параметрам:

- достоверность отличий средних значений от нормы;

- степень иммунных нарушений в зависимости от степени тяжести ВМ;

- определение диагностически значимых показателей при совпадении результатов двух видов анализа и их отклонений от нормы;

- выявление основных слагаемых формулы нарушений иммунной системы [14] на основе показателей, имеющих II–III степень иммунных нарушений, с указанием вариации параметра (стимуляция, супрессия) и их динамики.

Результаты анализа представлены в табл. 3.

При гиперфункции ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-4, отвечающих за формирование гуморального иммунитета и активацию нейтрофильного звена, стимулирующий клеточный иммунитет ИФН-γ представлен гипофункцией иммунных нарушений II степени, а ИЛ-2 – гипофункцией I степени, которая может приводить к Т-иммунодефициту, а гиперфункция ИЛ-10 снижает противоинфекционную защиту и приводит в конечном итоге к затяжному течению заболевания. При ВМ средней тяжести превалируют І–ІІ степени иммунных нарушений (p < 0,001).

В периоде реконвалесценции при среднетяжелых формах ВМ сохранялись гиперфункция І степени большинства цитокинов, за исключением ИЛ-8 и ИФН-α, показатели которых более чем в 1,5 раза превышали норму, и гипофункция I степени ИЛ-2.

Динамика показателей при тяжелых формах ВМ иная: при сохранении гиперфункции ІІІ степени ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-4 и гипофункции I степени ИЛ-2 в периоде реконвалесценции, в отличие от острого периода заболевания, выявлена гиперфункция ІІ степени ИФН-α и ИЛ-10, І степени – ИФН-γ и ФНО-α (см. табл. 3).

Нами дополнительно проанализированы показатели ИФН-γ и ИЛ-4 с учетом их антагонистического отношения друг к другу. Независимо от этиологии, при среднетяжелых формах ВМ отмечалось снижение продукции ИФН-γ в остром периоде заболевания до гипофункции I степени, а при тяжелых формах – до гипофункции II степени. В периоде реконвалесценции при среднетяжелых формах заболевания гипофункция ИФН-γ сменялась его гиперфункцией I–II степени в зависимости от этиологии менингита. Уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-4 при среднетяжелых формах ВМ в остром периоде повышался до 16,7 ± 2,8 пг/мл, а при тяжелых – до 35,7 ± 4,9 пг/мл, повышенные показатели сохранялись и в периоде реконвалесценции, то есть на фоне сниженных показателей ИФН-γ в остром периоде заболевания уровень ИЛ-4 возрастал параллельно со степенью тяжести заболевания, что является признаком активации клеточного и гуморального типов иммунного ответа различной степени выраженности. Коэффициент соотношения концентраций ИФН-γ и ИЛ-4 (по средним данным), используемый для оценки баланса Th1- и Th2-лимфоцитов в иммунном ответе, при ВМ средней тяжести в остром периоде был выше нормы (4,7 при норме 3,64), а при тяжелых формах – ниже нормы (2,33). В периоде реконвалесценции при ВМ средней тяжести он снижался до 2,7, а при тяжелой форме – до 0,92, что свидетельствует о смещении баланса в сторону провоспалительных цитокинов и иммунного ответа Th2-типа.

Обсуждение

В остром периоде ВМ, независимо от его этиологии, отмечалась стимуляция системной продукции цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-4, ИЛ-10 и ФНО-α, что отмечают и другие исследователи [15, 16]. Повышение показателей провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8 обеспечивает развитие острофазового ответа и влияет на микробицидную активность нейтрофилов. В остром периоде ВМ при среднетяжелых формах заболевания уровни ИЛ-6 и ИЛ-8 значительно повышались по сравнению с нормой (p < 0,001). При развитии воспалительной реакции ИЛ-6 выделяется раньше, чем ИЛ-1 и ФНО-α и подавляет их образование, что позволяет рассматривать ИЛ-6 как цитокин, завершающий развитие воспалительной реакции [6, 14]. В периоде реконвалесценции концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови снижалась при ВМ (p < 0,001). Можно считать, что уровень ИЛ-6 отражает активность воспалительного процесса, а степень повышения – тяжесть и возможное течение заболевания. В периоде реконвалесценции отмечена тенденция к нормализации показателей, что отражает перестройку и направленность на формирование гуморального иммунного ответа в динамике заболевания. Секреция противовоспалительных цитокинов характеризовалась достоверным ростом уровня ИЛ-4 при тяжелых формах ВМ в остром периоде заболевания и снижением его в периоде реконвалесценции Концентрация ИЛ-10 изменялась по сравнению с нормой в меньшей степени. Стимуляция выработки ИЛ-4 и ИЛ-10 направлена на обеспечение противовоспалительного эффекта, связанного с ингибицией продукции ряда провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-8, ФНО-α), иммунного ответа Th2-типа и стимуляцию гуморального звена иммунитета. По данным Л.А. Алексеевой и соавт. [17], в острый период ВМ отмечается высокий уровень ИФН-γ в крови и увеличивается соотношение ИФН-γ/ИЛ-4, что свидетельствует о поляризации иммунного ответа в сторону Th1-лимфоцитов. По нашим данным, для тяжелых форм ВМ более характерна супрессия ИФН-γ в остром периоде с последующей стимуляцией его выработки в периоде обратного развития болезни (см. табл.1). Повышение уровня провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и изменение соотношения ИФН-γ/ИЛ-4 при ВМ у детей являются маркерами острого воспаления и отражают различия баланса Th1- и Th2-лимфоцитов [18]. Продукты Th1- и Th2-лимфоцитов отрицательно влияют на активацию цитокинов. Так, ИЛ-2 подавляет пролиферацию лимфоцитов, индуцированную ИЛ-4, а цитокины ИЛ-4 и ИЛ-10 – продукцию ИЛ-2. Провоспалительный цитокин ИЛ-8 в высоких дозах, в свою очередь, инактивирует противовирусную активность ИФН-α. Можно считать, что избыточная активация одного из хелперных клонов может влиять на характер иммунного ответа (клеточного или гуморального), а длительная несбалансированность активации цитокинов приводит к иммунодефицитным состояниям, влияющим на течение и исход заболевания.

Динамика про- и противовоспалительных цитокинов на основе определения стимуляции и супрессии при ВМ у детей позволяет оценить нарушения иммунной системы, обусловленные этими факторами. Полученные данные могут быть использованы для прогнозирования течения заболевания, определения выраженности иммунных нарушений, диагностики вторичных иммунодефицитов и назначения соответствующей иммунокоррегирующей терапии.

Выводы

- Дисбаланс цитокиновой регуляции у детей, больных ВМ, зависит от периода, степени тяжести и течения заболевания, характеризуется активацией про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α), супрессией ИЛ-2, ИФН-α, ИФН-γ, отражает степень выраженности иммунных нарушений.

- Для тяжелых форм ВМ в остром периоде характерна гиперфункция III степени иммунных нарушений ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, ИЛ-4 и гипофункция II степени ИФН-γ, в периоде реконвалесценции – гиперфункция III степени ИЛ-β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-4 и гиперфункция II степени ИФН-α и ИЛ-10, требующие коррекции.

- Прогностически значимыми факторами неблагоприятного течения ВМ в начале заболевания является высокий уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и низкий синтез ИЛ-2.

- Преобладание противовоспалительных цитокинов в периоде обратного развития заболевания способствует обеспечению адекватного иммунного ответа.

- Увеличение показателей ИФН-α и ИФН-γ в периоде реконвалесценции ВМ может свидетельствовать о замедленной регрессии воспалительного процесса и характерно для затяжного течения заболевания.