Лечебно-профилактические учреждения продолжают быть средой высокого риска инфицирования персонала вирусами, передающимися через кровь, в том числе вирусом гепатита В (ГВ).

Создание крупных многопрофильных больничных комплексов, бурный рост коммерческих лечебных учреждений, косметологических кабинетов в торговых центрах и в частных жилых помещениях усиливают угрозу распространения возбудителей инфекционных заболеваний среди населения. В связи с этим возрастает значимость обеспечения безопасными условиями пациентов и медицинских работников (МР). Обеспечение безопасности медицинского персонала особенно актуально при работе с кровью и другими биологическими средами человека. В Республике Татарстан среди МР острый ГВ (ОГВ) не регистрируется с 2005 г., заболеваемость хроническим ГВ (ХГВ) составляет 2,0 на 1000 МР, показатель носительства HBsAg в 2015 г. составил 9,5 случаев на 1000 МР. Заболеваемость ГВ и гепатитом С среди МР составляет 29,5 случаев на 1000 МР, при этом 35,7% из них имеют положительные результаты при приеме на работу, 35% имеют контакт с кровью в своей профессиональной деятельности и 4% – контакт с инфицированными членами семьи. Инфицирование в семейных очагах играет значительную роль в распространении инфекции, поскольку обусловлено многообразием естественных путей передачи вируса и сохранением возбудителя в нескольких поколениях ближайших родственников [1].

Одной из наиболее эффективных и безопасных мер, предупреждающих заражение вирусом ГВ, является вакцинопрофилактика. Положительный опыт применения вакцин против ГВ на территории России показал их ареактогенность и высокую иммунологическую эффективность [2].

Однако парентеральные гепатиты (В и С) все еще представляют нерешенную медико-социальную проблему, поскольку продолжается регистрация новых случаев, а лица с хроническими формами заболевания остаются резервуаром инфекции. Кроме того, уровень защитных поствакцинальных антител к поверхностному антигену ГВ (HBsAg) – анти-HBs – снижается с течением времени. Исследования по изучению продолжительности иммунитета после завершения полного курса вакцинации продолжаются по настоящее время.

Цель исследования – анализ эффективности специфической профилактики ГВ на основе оценки напряженности поствакцинального иммунитета у МР.

Материал и методы

Оценку эффективности вакцинации производили несколькими способами: по критерию документированной привитости (охват и привитость), показателям иммунологической (уровень анти-HBs) и эпидемиологической эффективности [3].

Оценку эффективности вакцинации производили несколькими способами: по критерию документированной привитости (охват и привитость), показателям иммунологической (уровень анти-HBs) и эпидемиологической эффективности [3].

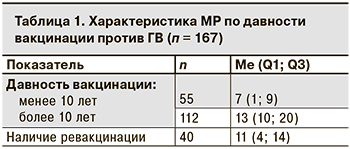

Проведен клинико-эпидемиологический анализ 695 амбулаторных карт МР, а специфическому лабораторному обследованию подлежало 167 сотрудников, привитых против ГВ, средний возраст (Ме) которых составил 48 лет (Q1–Q3 40–56 лет). Сведения о давности вакцинации и наличии ревакцинации медицинского персонала представлены в табл. 1.

В качестве специфического метода лабораторного обследования применяли ИФА с определением анти-HBs. Использовали коммерческие наборы реагентов производства «Вектор-Бест» (Новосибирск) и «Диагностические системы» (Нижний Новгород). Согласно требованиям методических указаний «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за гепатитом B» (МУ 3.1.2792-10)1, защитным уровнем считали титр 10 МЕ/л и выше.

Был проведен расчет показателей эффективности иммунопрофилактики по формулам:

Ox = (A/B) × 100 (1),

где Ох ‒ охват прививками, %, Пр – привитость, %;

А ‒ число лиц в возрасте до 55 лет (исполнилось в анализируемый период), получивших хотя бы 1 прививку от ГВ;

B ‒ общее число лиц данного возраста, состоящих на учете в профилактическом учреждении,

и Пр = (А/В) × 100, (2),

где Пр – привитость, %;

А – число лиц до 55 лет (исполнилось в анализируемый период), получивших 3 прививки против ГВ;

B – общее число лиц данного возраста, состоящих на учете в лечебно-профилактическом учреждении.

Статистическую обработку данных проводили с помощью программ Microsoft Office Excel 2010 и «Statistical Package for the Social Sciences». Результаты считались статистически значимыми при p < 0,001.

Изучена тенденция заболеваемости ОГВ в Российской Федерации и Республике Татарстан за 2008–2017 гг. с помощью метода наименьших квадратов [4]. Статистическую значимость различий оценивали при помощи 95% доверительных интервалов (95% ДИ).

Результаты

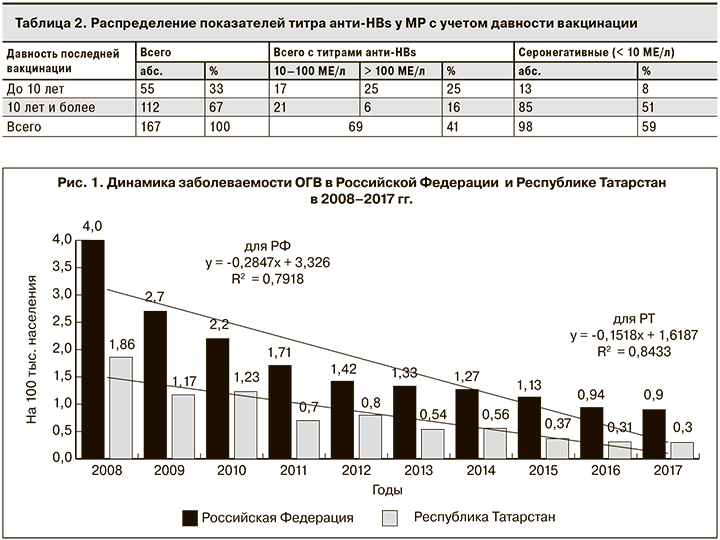

По данным государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году»2 и «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 2017 году»3, иммунизация против ГВ, начатая в 1996 г., привела к значительному снижению заболеваемости ОГВ в Российской Федерации в целом и в Республике Татарстан (рис. 1).

При сравнении 95% доверительных границ теоретических показателей заболеваемости (Iтеор.) за 2008 г. (2,95–3,13 на 100 тыс. населения) и 2017 г. (0,44–0,52 на 100 тыс. населения) было выявлено, что для динамики годовых показателей заболеваемости ОГВ в Российской Федерации характерна достоверная тенденция к снижению (p < 0,001) с показателями темпа роста (Тр) = 81,4% и темпа прироста (Тпр) = -18,6

При сравнении 95% ДИ Iтеор. за 2008 г. (1,34–1,58 на 100 тыс. населения) и 2017 г. (0,006–0,186 на 100 тыс. населения) выявлена достоверная тенденция к снижению годовых показателей заболеваемости ОГВ в Республике Татарстан (p < 0,001) с показателями Тр = 74%, Тпр = - 26%.

На начальных этапах вакцинация охватывала лишь группы повышенного риска, постепенно приобретая широкомасштабный характер.

В настоящее время, согласно Приказу Минздрава России от 21.03.2014 № 125н (ред. от 19.02.2019) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»4, вакцинации против ГВ подлежит все население: дети до 18 лет, взрослые до 55 лет по схеме 0–1–6 мес. Кроме того, лица, имеющие контакт с кровью и другими биологическими жидкостями организма, подлежат вакцинации против ГВ, независимо от возраста.

При оценке эффективности вакцинации по критерию документированной привитости среди сотрудников организаций (n = 695), осуществляющих медицинскую деятельность, Ох составил 97%, Пр – 95%. Показатель Ох отражает долю иммунизированных против ГВ среди тех, кто подлежал вакцинации согласно плану профилактических прививок. Показатель Пр показывает долю лиц, полностью привитых против инфекции (то есть получивших законченный курс вакцинации по схеме 0–1–6 мес.), среди тех, кто должен быть полностью привит. Результаты специфического лабораторного исследования 167 образцов сывороток крови представлены в табл. 2.

Был проведен корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи показателей титра анти-HBs и давности вакцинации МР. Положительная корреляционная связь со значением коэффициента корреляции Пирсона rxy = 0,59, что по шкале Чеддока соответствует заметной силе связи. Давность вакцинации исследуемых определяет 35,5% дисперсии уровня титра анти-HBs. Уровень значимости регрессионной модели составил р < 0,001.

Для количественной оценки влияния возраста МР и давности вакцинации на уровень титра анти-HBs нами был проведен корреляционно-регрессионный анализ. Полученная зависимость выражается следующим уравнением регрессии:

Yтитр = 300,7 –1,43 х Xв – 16,13 х Xд (3),

где Yтитр – титр анти-HBs, МЕ/л;

Xв – возраст на момент вакцинации (число полных лет);

Xд – давность вакцинации/ревакцинации (число полных лет).

Полученная регрессионная модель характеризуется коэффициентом корреляции rxy = 0,61, что соответствует заметной тесноте связи по шкале Чеддока. Уровень значимости составил p < 0,001 (рис. 2).

Полученная регрессионная модель характеризуется коэффициентом корреляции rxy = 0,61, что соответствует заметной тесноте связи по шкале Чеддока. Уровень значимости составил p < 0,001 (рис. 2).

При увеличении возраста на момент вакцинации/ревакцинации на 1 год следует ожидать снижения титра анти-HBs на 1,43 МЕ/л, а с увеличением времени, прошедшего с момента последней вакцинации, на 1 год – снижения на 16,13 МЕ/л.

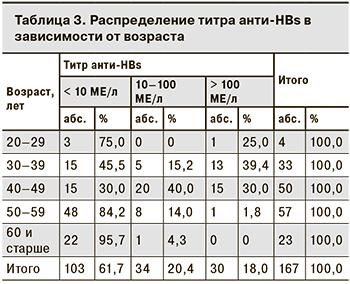

По результатам анализа зависимости уровня анти-HBs от возраста МР на момент обследования выявлено статистически значимое различие: в более молодом возрасте показатель выше, чем в старшем (p < 0,001) (табл. 3).

Обсуждение

Обсуждение

Работники медицинских учреждений остаются группой риска по внутрибольничному заражению инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи. Обеспечение безопасной больничной среды и повышение качества медицинской помощи являются стратегической задачей здравоохранения.

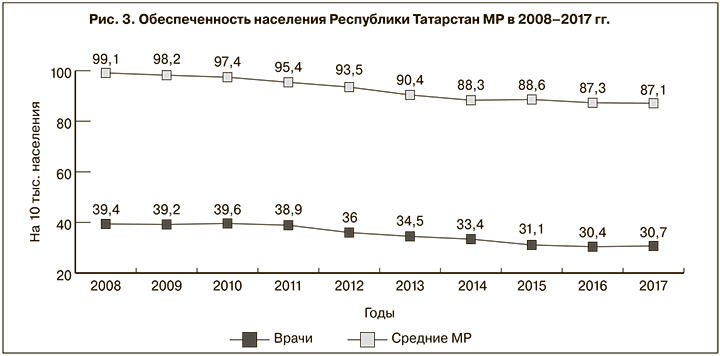

В практическом здравоохранении Республики Татарстан снижение обеспеченности населения врачами за 2008–2017 гг. и средними МР ведет к возрастанию нагрузки на работающий персонал и увеличению вероятности возникновения аварийных ситуаций (АС) на рабочем месте [5] (рис. 3).

АС, возникающие в лечебно-профилактических учреждениях, связаны с нарушением требований по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима при выполнении медицинских манипуляций, а также техники и правил безопасности при обработке медицинского инструментария. На основании мониторинга АС по Республике Татарстан установлено увеличение доли «медицинских» АС в общей структуре с 2008 по 2017 г. с 32,5 до 77,9%5. Частота АС в 2008 г. составляла 2,9 случаев на 1000 МР, в 2017 г. – 3,5. В 2017 г. наибольшее число АС приходилось на травмы, связанные с проколами иглой от шприца (66,8%), попадание крови на незащищенные кожные покровы МР (10%), порезы (10,5%), попадание на слизистую оболочку глаз (12,3%), укусы пациентами (0,4%). На территории других регионов в структуре АС также отмечается большая доля проколов (75%) или порезов (14,4%) кожных покровов изделиями медицинского назначения [6].

В исследуемый период в Республике доля участия среднего МР в профессиональной структуре «медицинских» АС находилась на уровне 55–66% [7]. Поскольку сестринский персонал оказывает бóльшую часть медицинских услуг населению, преобладание их участия в АС связано с физическими и психоэмоциональными нагрузками вследствие напряженного труда, работой в ночное время, а также профессиональной неопытностью молодых специалистов [8].

Высокая распространенность вирусных гепатитов среди МР в ряде регионов Российской Федерации и стран СНГ подтверждает существование высокого риска инфицирования [6, 9–11]. Безусловно, он связан с контактом с кровью и ее компонентами, поскольку в 85% случаев регистрация ГВ происходит среди МР, имеющих контакт с кровью и биологическими жидкостями пациентов на протяжении 6 мес. до выявления маркеров инфекции [10].

Снижение количества МР, регистрация среди них заболеваний ГВ подтверждают актуальность вопроса сохранения здоровья и профилактики инфекций, в том числе управляемых средствами иммунопрофилактики, и оценки ее эффективности.

По данным российских авторов, до 25% вакцинированных утрачивают анти-HBs в течение 2–5 лет после курса прививок, причем через 6–15 лет после вакцинации этот показатель достигает 30–35% [12]. Вместе с тем установлено, что вакцинация ведет к индукции эффективной и продолжительной иммунологической памяти, которая обеспечивает защиту от инфекции и после утраты анти-HBs [13]. Зарубежные исследования подтверждают эффективность вакцинации в течение первых 5–7 лет с момента законченного трехкратного курса иммунизации [14, 15].

Результаты многочисленных исследований показали, что актуальность вопросов иммунопрофилактики ГВ сохраняется, несмотря на многочисленные программы вакцинопрофилактики и большой выбор иммунобиологических препаратов. Однако в настоящее время имеются публикации, в которых описывается вероятность мутации вируса ГВ, в отношении которого современные вакцины неэффективны [16]. Требуется более детальное исследование, направленное на обнаружение мутаций ГВ, изучение их свойств и создание на основании полученных данных новых вакцин против мутаций HBsAg [17].

Современная тактика вакцинопрофилактики приводит к выработке стойкого иммунитета на протяжении нескольких лет. Помимо качества вакцины, соблюдения «холодовой» цепи, на эффективность выработки иммунитета и его продолжительность оказывают влияние различные факторы: несоблюдение схемы и сроков вакцинации, в том числе пассивно-активной иммунопрофилактики у лиц групп риска и при экстренной профилактике; наличие сопутствующих заболеваний; применение иммуносупрессивной терапии; возраст на момент вакцинации. Отсутствие пассивно-активной иммунопрофилактики у новорожденных от инфицированных матерей создает высокий риск вертикального инфицирования, что приводит к развитию ХГВ у 90% инфицированных детей. Несоблюдение сроков и схемы плановой вакцинации часто встречается у детей из-за неоправданных медицинских отводов (75%), не являющихся абсолютными и относительными противопоказаниями к введению вакцины, и отказа родителей и пациентов от прививки (до 25%) [18].

Хороший и длительный иммунологический ответ на вакцинацию вырабатывается при иммунизации в более молодом возрасте. По мнению ряда отечественных и зарубежных авторов, вакцинация в возрасте до 40 лет обеспечивает более быстрое развитие напряженного иммунитета (84,0–91%) [19–22], а снижение иммуногенной активности вакцин связано с увеличением срока давности иммунизации [23]. Для решения вопроса и необходимости ревакцинации бустерной дозой и сроках ее введения некоторые авторы рекомендуют введение у МР обязательного поствакцинального скрининга на наличие специфических анти-HBs через 1–2 мес. после завершения первичной вакцинации или ревакцинации [24].

Заключение

В Российской Федерации отмечается достоверное снижение заболеваемости ОГВ с 4,0 на 100 тыс. населения в 2008 г. до 0,9 – в 2017 г. В Республике Татарстан заболеваемость ОГВ также достоверно снижается с 1,86 на 100 тыс. населения в 2008 г. до 0,3 – в 2017 г., в том числе в группе МР: ОГВ не регистрируется с 2005 г., а заболеваемость ХГВ составляет 2,0 на 1000 МР. Среди обследуемого медицинского персонала (n = 695) показатель Ох составил 97%, Пр – 95%. При изучении поствакцинального иммунитета среди МР (n = 167) титр анти-HBs ниже защитного регистрировали в 59% случаев (при этом в 12% из них он вовсе отсутствовал) преимущественно в возрастных группах 40–49 (30%) и 50–59 (34%) лет. Снижение титра анти-HBs c увеличением срока давности вакцинации среди МР (51% серонегативных случаев отмечен у лиц с давностью вакцинации > 10 лет и 8% – у лиц с давностью вакцинации < 10 лет) свидетельствует о существовании опасности инфицирования вирусом ГВ, необходимости проведения плановой/экстренной иммунопрофилактики и регулярного обследования персонала на наличие анти-HBs с целью проведения выборочной ревакцинации сотрудников.