Инвазивная инфекция, вызванная менингококком (Neisseria meningitidis), крайне опасна из-за ее быстрого прогрессирования в тяжелое заболевание, такое как менингококцемия, и/или менингит. Несмотря на лечение антибиотиками, генерализованная форма менингококковой инфекции (ГФМИ) может привести к летальному исходу в течение 24 ч, а выжившие пациенты могут страдать от серьезных последствий [1]. Как правило, ГФМИ вызывают инкапсулированные штаммы менингококка, в частности штаммы серогрупп A, B, C, W и Y. Частота ГФМИ в разных регионах мира варьирует во времени и в зависимости от серогруппы менингококка. В развитых странах ГФМИ в основном связана с серогруппой B, за которой следуют C и Y [2]. Обычно заболеваемость находится на уровне 2 на 100 тыс. населения или менее, однако в некоторых странах были периоды, когда показатель заболеваемости превышал 4 на 100 тыс. населения и держался на таком уровне в течение нескольких лет [3, 4]. Заболеваемость в странах «менингитного пояса» (область к югу от Сахары с населением более 400 млн человек, простирающаяся от Сенегала до Эфиопии) может превышать 1000 на 100 тыс. населения и чаще всего связана с менингококком серогруппы А. Хорошо известны эпидемии, обусловленные менингококком серогруппы W, связанные с массовым паломничеством (хадж) в Мекку (Саудовская Аравия). Самые низкие показатели заболеваемости зафиксированы в Азии [5].

Менингококк передается от человека человеку воздушно-капельным путем. Факторы риска возникновения ГФМИ включают скученность проживания, активное и пассивное курение, тесный контакт с больным ГФМИ, иммунодефицит (первичный и вторичный, аспления, недостаточность терминальных компонентов системы комплемента и др.) [6, 7]. Вирусы гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции могут предрасполагать к развитию ГФМИ [8, 9].

Вакцинопрофилактика – самый эффективный способ уменьшить бремя менингококковой инфекции (МИ). Для обеспечения долговременной защиты необходимы безопасные, эффективные и доступные вакцины. Комплексный подход к программам плановой вакцинации и вакцинации по эпидемическим показаниям может привести к устойчивому сокращению случаев ГФМИ. Первые полисахаридные вакцины против МИ были разработаны в 1940-х гг., в 1990-х гг. начали использовать более эффективные полисахаридные конъюгированные вакцины [10]. Конъюгированные вакцины предпочтительнее полисахаридных, поскольку они оказывают как прямую, так и косвенную защиту населения, существенно снижая носительство менингококка серогруппы, гомологичной вакцине. В настоящее время конъюгированные вакцины активно применяются в виде моновалентных (A или C) или поливалентных составов (AC, ACY, ACW, ACYW). Конъюгированные вакцины используются для иммунизации путешествующих в эндемичные районы и совершающих хадж. Полисахаридные вакцины продолжают применять для реагирования на вспышки МИ. Кроме того, в некоторых странах они включены в плановые программы иммунизации лиц из групп риска. Новые вакцины на основе белковых компонентов против В-МИ (МИ, вызванной менингококком серогруппы В), в настоящее время используются в масштабах общественного здравоохранения в некоторых странах мира.

Официальный учет ГФМИ в РФ на сегодняшний день осуществляется в форме федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» (Приказ Росстата от 30 декабря 2020 г. № 867 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации»).

Углубленный эпидемиологический мониторинг за гнойными бактериальными менингитами (ГБМ), вызванными различными возбудителями, организован и проводится Российским референс-центром по мониторингу за бактериальными менингитами (РЦБМ) на базе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 2010 г. Проведение мониторинга регламентировано информационным письмом Роспотребнадзора № 01/9620-0-32 от 29.06.2010 «О взаимодействии территориальных органов Роспотребнадзора с Референс-центром по мониторингу за бактериальными менингитами». На основании Письма в РЦБМ поступают отчетные формы с персонифицированными данными обо всех выявленных в течение года случаях ГБМ со всех территориальных образований страны (85 регионов), а также биоматериал от больных. Предложенный в рамках функционирования эпидемиологического мониторинга комплекс организационных мер, направленных на повышение результативности лабораторной диагностики ГФМИ, позволил повысить процент этиологического подтверждения диагноза ГФМИ в 2 раза; с 42% в 2010 г. до 81% в 2019 г. На основании данных, накопленных за 10-летний период наблюдения, определены уровень, динамика и структура заболеваемости, летальности и смертности при ГФМИ в РФ.

Цель исследования ‒ анализ эпидемиологических особенностей ГФМИ в РФ за 2010‒2019 гг.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ поступивших в РЦБМ персонифицированных данных о 10 119 случаях ГФМИ за 2010‒2019 гг.

Накопление, корректировку, систематизацию исходной информации и визуализацию полученных результатов осуществляли в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2011. Статистический анализ проводили с использованием программы IBM SPSS Statistics v.26 (разработчик – IBM Corporation). Номинальные данные описывали с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение номинальных данных проводили при помощи критерия χ2 Пирсона. Если полученное значение критерия χ2 превышало критическое, делали вывод о наличии статистической взаимосвязи между изучаемым фактором риска и исходом при соответствующем уровне значимости и выполняли post-hoc-анализ (апостериорные сравнения групп попарно).

Результаты

Из 10 119 случаев ГФМИ 52,6% пришлось на детей до 5 лет. При определении гендерных различий отмечено, что 44,6% случаев произошли у женщин и 55,3% – у мужчин (пол был неизвестен в 5 случаях). Возбудитель ГФМИ выделен в 6114 (60,4%) случаях, среди установленных серогрупп наибольшую долю (26,4%) составили менингококки серогруппы В (рис. 1).

Заболеваемость ГФМИ имеет тенденцию к снижению. Однако с 2016 г. отмечен ее рост со средним приростом в 10,4% ежегодно и абсолютным приростом 0,15 на 100 тыс. населения. К 2019 г. заболеваемость достигла 0,6 на 100 тыс. населения (рис. 2).

В федеральных округах (ФО) РФ распространенность случаев ГФМИ была различной. Среднероссийский уровень заболеваемости был превышен преимущественно в Центральном (ЦФО) и Сибирском ФО (СФО). Территориями ЦФО с наиболее высокими показателями стали Москва (средний показатель за 10 лет ‒ 1,18 на 100 тыс. населения), Брянская (0,99 на 100 тыс. населения), Липецкая (0,85 на 100 тыс. населения) и Смоленская (0,95 на 100 тыс. населения) области; в СФО ‒ Красноярский край (0,99 на 100 тыс. населения), Новосибирская (1,18 на 100 тыс. населения) и Омская (1,11 на 100 тыс. населения) области. В Северо-Кавказском (СКФО) и Южном ФО (ЮФО) на протяжении всего периода наблюдения заболеваемость оставалась ниже среднероссийской.

Заболеваемость ГФМИ среди детей до 14 лет имела тенденцию к снижению, причем во всех возрастных группах (0‒4, 5‒9, 10‒14 лет). В 2019 г. показатель заболеваемости среди детей до 5 лет составил 3,72 на 100 тыс. контингента.

На протяжении всего периода наблюдения дети болели в 5‒13 раз чаще, чем взрослые. Среди лиц старше 15 лет наивысшие показатели заболеваемости отмечены в возрастной группе 15‒19 лет (0,53‒1,46 на 100 тыс. контингента) и 20‒24 лет (0,37‒0,98 на 100 тыс. контингента). При этом с 2016 г. по 2019 г. в этих возрастных группах произошел рост заболеваемости в 2,4 и 2,6 раза соответственно.

Заболеваемость ГФМИ мужчин в РФ во все годы наблюдения была выше, чем у женщин. Так, В 2019 г. показатели составили 0,76 и 0,45 на 100 тыс. контингента соответственно.

Показатели заболеваемости ГФМИ сельского населения превышали показатели городского населения, за исключением 2018 и 2019 г. В 2019 г. показатель заболеваемости городского населения составил 0,63 на 100 тыс. городских жителей, сельского населения – 0,41 на 100 тыс. сельских жителей.

Случаи ГФМИ регистрировали преимущественно в зимне-весенний период (с января по март).

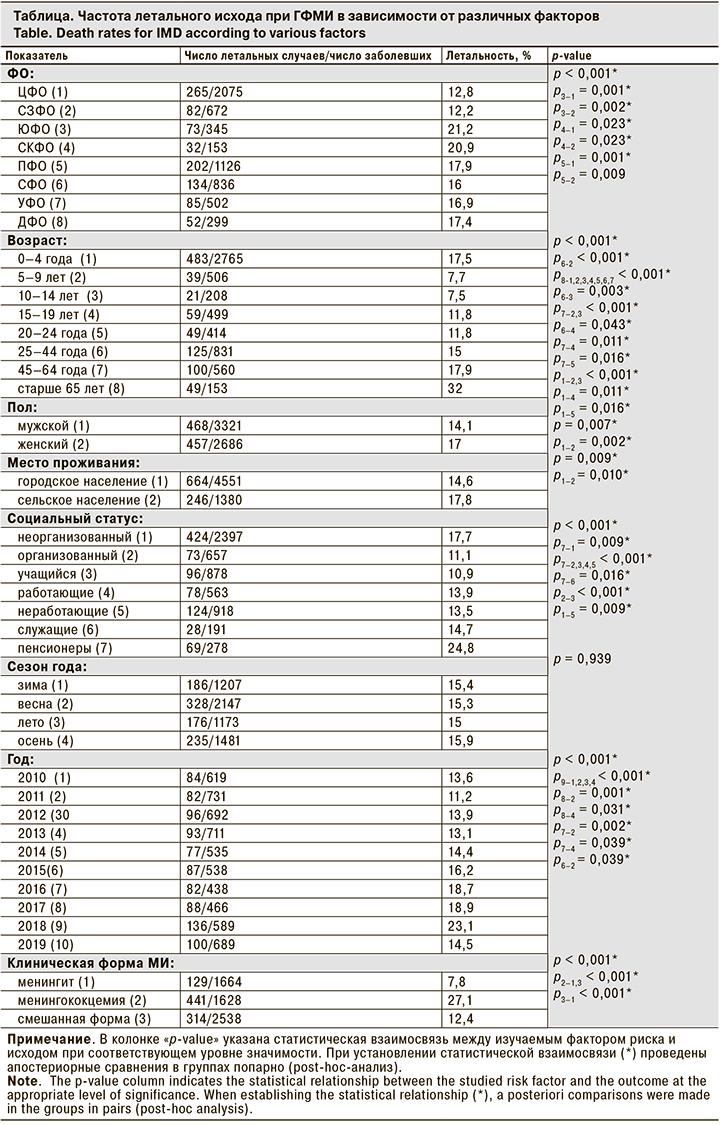

За 10 лет в РФ от ГФМИ скончались 1600 чел., показатель летальности составил 16%. Нами были рассмотрены факторы, влияющие на частоту летального исхода при ГФМИ. В результате post-hoc-анализа было установлено статистически значимое (p < 0,05) превышение частоты летального исхода: в ЮФО (21,2%), СКФО (20,9%) и Приволжском ФО (ПФО) (17,9%) по сравнению с ЦФО (12,8%) и Северо-Западным (СЗФО) (12,2%); среди заболевших в возрастной группе от 65 лет и старше (32%) по сравнению с остальными возрастными группами; среди женщин (17%) по сравнению с мужчинами (14,1); среди жителей сельской местности (17,8%) по сравнению с городскими жителями (14,6%); среди пенсионеров (24,8%) по сравнению с лицами другого социального статуса; при менингококцемии (27,1%) по сравнению с менингитом (7,8%) и смешанной формой (12,4%) (см. таблицу).

Показатель смертности от ГФМИ в РФ в среднем за 10-летний период составил 0,11 на 100 тыс. населения: среди детей – 0,47 на 100 тыс. контингента, среди взрослых – 0,04 на 100 тыс. контингента.

Одним из важнейших показателей эпидемиологического мониторинга за МИ является серогрупповая характеристика штаммов менингококка. 60% случаев ГФМИ подтверждено лабораторно. Наибольшее число среди выделенных составили штаммы серогруппы В ‒ 26%, далее следовали штаммы серогрупп А – 21%, С – 20%, W – 4% и других – 1%. Серогруппа не установлена в 27,8% случаев (см. рис. 1).

В динамике прослеживается рост числа случаев АCW-ГФМИ за последние годы изучаемого периода, при этом число случаев А-ГФМИ возросло с 2016 по 2019 г. в 5,5 раза (рис. 3 на вклейке).

В РФ вакцинация против МИ включена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с 2001 г. только среди ограниченных контингентов риска. В настоящее время в нашей стране зарегистрирована многокомпонентная полисахаридная конъюгированная вакцина против ACWY-ГФМИ. МИ, вызванная менингококком с вакцинно-ассоциированной серогруппой, в разные годы изучаемого периода составила не менее 56–74% в структуре лабораторно-подтвержденных случаев. На долю В-ГФМИ пришлось не менее 26–44% случаев. Однако вакцинные препараты против В-МИ не зарегистрированы в РФ, вакцинопрофилактика В-МИ на сегодняшний день не проводится.

Обсуждение

В РФ в 2019 г. впервые за 23-летний период произошла эпидемическая вспышка МИ с групповой заболеваемостью [11], обусловленная менингококком серогруппы А. Эта серогруппа отвечала за самые крупные эпидемии и пандемии МИ в мире. Летальность при МИ достигает высоких цифр, особенно среди лиц 65 лет и старше. Однако основное бремя болезни по-прежнему ложится на детей до 5 лет, на которых приходится больше половины всех случаев и для которых характерны высокие показатели летальности и смертности. Кроме того, согласно форме № 2 Федерального статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2019 г. МИ заняла 2-е место после внебольничной пневмонии и 1-е место как причина смерти детей до 17 лет от инфекционных болезней (0,26 на 100 тыс. контингента). Эта тенденция сохранилась и в 2021 г.

Полученные данные позволили сделать заключение о необходимости расширения мер профилактики МИ в РФ и оптимизации системы мер вакцинопрофилактики в межэпидемический период. Исходя из этого, специалистами Роспотребнадзора были подготовлены Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3542-18 «Профилактика менингококковой инфекции» (новая редакция: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»), которыми регламентировано включение в порядок вакцинации по эпидемическим показаниям лиц, контактировавших с больными в очагах МИ, а также лиц из групп высокого риска инфицирования и заболевания. На сегодняшний день в очаге проводится экстренная вакцинация всех контактных, в отличие от предыдущей версии документа 2009 г., согласно которой вакцинацию следовало проводить лишь при возникновении вторичного инвазивного заболевания в течение 1 мес. Кроме того, новая версия документа предусматривает иммунопрофилактику МИ среди лиц из групп риска. Ранее такая тактика отсутствовала. Издание СП 3.1.3542-18 поспособствовало 2-кратному росту охвата населения вакцинацией – с 175 715 чел. в 2018 г. до 374 786 чел. в 2020 г. (данные формы № 5 Федерального статистического наблюдения «Сведения о профилактических прививках» за 2018–2020 гг.).

Заключение

МИ является главной причиной смерти детей от инфекционной патологии в РФ. Наряду с детьми, для которых характерны самые высокие показатели заболеваемости и смертности, выявлена значимая доля взрослых в структуре заболеваемости и летальности при МИ. Нами установлены предвестники эпидемического неблагополучия в отношении МИ, указывающие на возможную угрозу возникновения очередного периодического подъема заболеваемости. Полученные данные позволили оптимизировать вакцинопрофилактику МИ и увеличить охват населения РФ вакцинацией против МИ. Перспективными представляются: приведение в соответствие перечня групп риска при вакцинопрофилактике МИ в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям с перечнем, указанным в СанПиН 3.3686-21; включение в национальный календарь профилактических прививок иммунизации против МИ детей первого года жизни; изучение генетической структуры российских штаммов менингококка серогруппы В для аргументации необходимости регистрации белковых вакцин в РФ.