Предотвращение передачи ВИЧ от матери ребенку является одной из важнейших стратегических задач противодействия эпидемии. Выявление факторов, способствующих перинатальной передаче вируса, служит предметом научных исследований в нашей стране и за рубежом. К установленным факторам риска относятся: количество вируса, с которым контактирует ребенок; продолжительность периода контакта; факторы, облегчающие передачу ВИЧ от матери ребенку; свойства вируса и восприимчивость ребенка к инфекции. В настоящее время разработаны клинические подходы и основные организационные мероприятия, позволяющие устранить некоторые известные и предполагаемые факторы риска. В частности доказана эффективность вмешательств, снижающих вирусную нагрузку у матери или уменьшающих восприимчивость ребенка к инфекции (при профилактическом назначении антиретровирусных препаратов), а также сокращающих длительность контакта с вирусом (оперативное родоразрешение, а после родов — искусственное вскармливание). Результаты более ранних исследований [1, 2] показали, что чем выше концентрация вируса в крови матери, тем выше риск передачи ВИЧ ребенку; снижение количества CD4+-лимфоцитов у матери свидетельствует об увеличении риска перинатальной передачи ВИЧ, а родоразрешение ВИЧ-позитивной женщины путем планового кесарева сечения снижает риск передачи ВИЧ приблизительно в 2 раза.

На современном этапе актуальной задачей является разработка критериев прогноза неблагоприятных исходов для матери и ребенка и алгоритмов оказания специализированной помощи ВИЧ-позитивным беременным и их детям для достижения как можно более низкого уровня перинатальной передачи ВИЧ [3].

Материалы и методы

Проведено ретроспективное когортное исследование в группе детей с перинатальным контактом по ВИЧ, рожденных живыми в Приволжском федеральном округе (ПФО) в 2006–2010 гг. Наблюдение продолжалось до момента окончательной верификации ВИЧ-статуса. В исследование не включали детей, прибывших на территорию ПФО с установленным диагнозом. Число участников когорты составило 10 246.

Материалы получены из территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями ПФО. Специалистами Приволжского окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД были разработаны информационно-аналитические опросные листы, содержащие сведения о путях инфицирования матери, сроках выявления у нее ВИЧ-инфекции и сроках постановки на учет в женской консультации, содержании CD4+-лимфоцитов и уровне виремии к моменту родов, проведении различных этапов перинатальной химиопрофилактики, способах родоразрешения. Данные об иммунном статусе матери были стратифицированы в соответствии с принятой в нашей стране классификацией степеней иммунодефицита. Стратификацию вирусной нагрузки в 2006–2008 гг. проводили по уровню виремии ≥ 105 и < 105 копий/мл, в 2009–2010 гг. — ≥ 103 и < 103 копий/мл. Были исследованы наличие и степень ассоциации различных факторов с исходами перинатального контакта ребенка по ВИЧ.

Отдельно рассмотрено влияние ключевых материнских факторов: вирусная нагрузка и иммунный статус, способ родоразрешения. Для детального анализа взаимосвязи этих факторов с риском рождения ВИЧ-инфицированного ребенка были собраны дополнительные сведения из административных территорий ПФО о детях, рожденных ВИЧ-позитивными матерями в 2009–2011 гг. В дополнительную когорту вошли 5313 детей с верифицированным ВИЧ-статусом.

В ходе анализа все дети были разделены на две группы: инфицированные в результате перинатального контакта (1-я группа), и не инфицированные ВИЧ (2-я группа). В соответствии с ВИЧ-статусом ребенка матери также были разделены на две группы.

Сила влияния изучаемых факторов на вероятность перинатальной передачи ВИЧ была исследована путем вычисления отношения шансов (ОШ) и 95 % доверительного интервала (ДИ).

Результаты и обсуждение

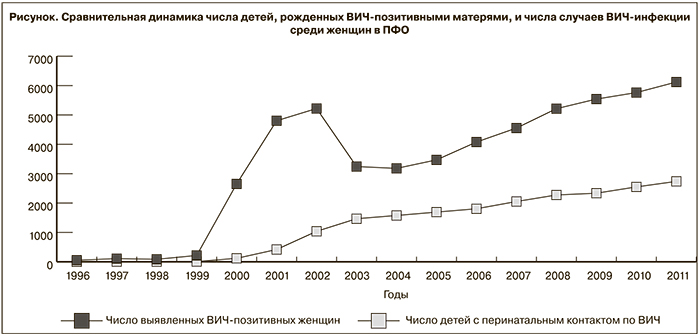

Число детей с перинатальным контактом по ВИЧ (R75), рождающихся на административных территориях ПФО, ежегодно возрастает [4]. Так, в 2010 г. от ВИЧ-позитивных матерей родилось 2588 детей, а в 2011 г. — 2738, что в 1,5 раза больше, чем в 2006 г. (1775 детей) (см. рисунок).

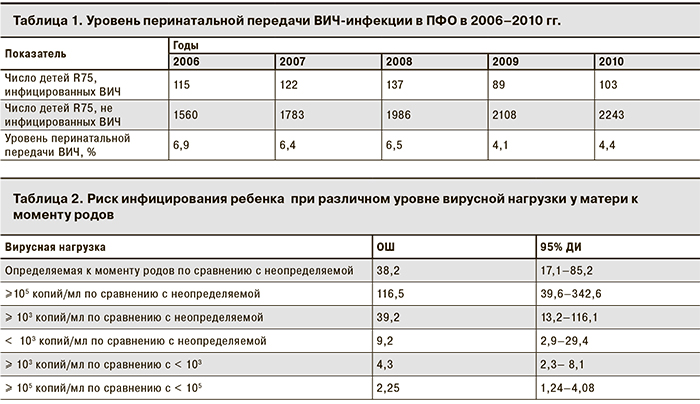

Всего в период с 2006 по 2010 г. в ПФО родились живыми 11 049 детей с перинатальным контактом по ВИЧ. До момента окончательной верификации ВИЧ-статуса на момент анализа было прослежено 10 246 (92,7 %) детей. Из них 566 (5,5 %) детей оказались инфицированы ВИЧ в результате перинатального контакта (табл. 1).

В исследуемой нами популяции определяемую вирусную нагрузку к родам имели 26 % женщин 1-й группы и 21,8 % женщин 2-й группы. При этом доля женщин с высокой вирусной нагрузкой была выше в группе матерей, чьи дети были инфицированы: содержание РНК ВИЧ > 105 копий/мл имели 14,4 % женщин 1-й группы и лишь 7 % женщин 2-й группы (2006–2008 гг.), > 103 копий/мл — 73,7 и 39,6 % соответственно (2009–2010 гг.).

Результаты анализа показали, что существует положительная ассоциация между уровнем виремии у матери и неблагоприятным исходом перинатального контакта. Наличие определяемой вирусной нагрузки к моменту родов повышает риск перинатальной передачи ВИЧ в 38,2 раза (95 % ДИ 17,1–85,2). Несмотря на то, что доля ВИЧ-позитивных женщин, поступающих на роды с неизвестной вирусной нагрузкой, из года в год снижается (с 67,7 % в 2006 г. до 25,4 % в 2010 г.), в целом за период наблюдения 40,5 % женщин поступили в родильные дома с неизвестными результатами РНК ВИЧ. Особенно высокой доля таких матерей оказалась в 1-й группе: за период наблюдения в целом она составила 72,7 %, а в группе с благоприятным исходом перинатального контакта — 38,5 %. Таким образом, проблема выбора тактики ведения женщины в ситуации, когда содержание вируса в крови неизвестно, до сих пор сохраняет актуальность. Наши результаты показали, что при прогнозировании риска инфицирования ребенка неизвестные показатели вирусной нагрузки соответствуют определяемым. Так, при сравнении объединенной группы женщин, имевших определяемую и/или неизвестную вирусную нагрузку, с группой матерей, у которых вирусная нагрузка не определялась, риск инфицирования ребенка был еще выше (ОШ = 52,5; 95 % ДИ 23,9–115,4). И, наоборот, при объединении групп женщин с неизвестной и неопределяемой РНК ВИЧ в одну сравнение с группой имеющих положительные результаты ПЦР к моменту родов показало близкие значения риска (ОШ = 1,3; 95 % ДИ 1,0–1,6). Различие является статистически незначимым на уровне значимости 5 % (α = 0,05).

Степень риска неблагоприятного исхода перинатального контакта в зависимости от содержания РНК ВИЧ в крови матери представлена в табл. 2.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что значение показателя вирусной нагрузки 103 копий/мл при выборе тактики ведения ВИЧ-позитивной роженицы может быть выбрано в качестве критерия исхода перинатального контакта, поскольку при превышении уже этого уровня содержания вируса в крови матери риск инфицирования ребенка повышается в 4,3 раза. Различие в степени риска инфицирования ребенка в группах матерей с уровнем РНК ВИЧ ≥ 105 и < 105 копий/мл не столь значительно (ОШ = 2,25), хотя и является статистически значимым при α = 0,05.

Изучена ассоциация между значениями иммунного статуса матери и неблагоприятным исходом перинатального контакта. Мы предположили, что снижение иммунного статуса матери увеличивает риск рождения инфицированного ребенка.

В целом женщины, инфицировавшие детей перинатально, имели более низкий иммунный статус: содержание CD4+-лимфоцитов > 500 клеток/мкл имели только 12,2 % женщин 1-й группы и 40,6 % женщин 2-й группы. Вместе с тем, очень низкие показатели иммунитета (< 200 клеток/мкл) зарегистрированы практически в равных долях (1,8 и 1,2 % соответственно).

Классификация ВИЧ-инфекции центров по контролю за заболеваниями у подростков с 13 лет и взрослых (CDC, 1993) предусматривает выделение первой, второй и третьей стадий иммунодефицита с абсолютным содержанием CD4+-лимфоцитов ≥ 500, 200–499 и < 200 клеток/мкл соответственно. В европейских странах и России принято использовать иные категории данного показателя — ≥ 500, 350–499, 200–349 и < 200 клеток/мкл.

Шансы рождения инфицированного ребенка у женщин с иммунным статусом к моменту родов < 200 и < 350 клеток/мкл примерно равны и составляют по сравнению с женщинами, имеющими более высокое содержание клеток, для каждой группы 3,4:1 (95 % ДИ 1,69–6,92 и 2,34–4,81 соответственно). Стратифицированный анализ выявил, что у женщин с содержанием CD4+-лимфоцитов < 200 и 200–249 клеток/мкл риск рождения ВИЧ-позитивного ребенка при снижении уровня CD4+-клеток < 200 повышается лишь в 1,2 раза (95 % ДИ 0,57–2,55; различие статистически незначимо при α = 0,05). Можно полагать, что наибольшее влияние на исход перинатального контакта для ребенка фактор иммунного статуса матери оказывает при снижении числа CD4+-лимфоцитов уже < 350, а не только < 200 клеток/мкл.

Ассоциация между уровнем CD4+-лимфоцитов и риском рождения инфицированного ребенка сохраняется и при более высоких значениях иммунного статуса, однако ее сила уменьшается. Так, снижение иммунного статуса матери до 200–349 клеток/мкл по сравнению со значениями 350–499 клеток/мкл повышает риск неблагоприятного исхода перинатального контакта для ребенка в 2,3 раза (95 % ДИ 1,51–3,60). А у женщин с уровнем CD4+-лимфоцитов 350–499 клеток/мкл и ≥ 500 клеток/мкл ОШ = 1,7 (95 % ДИ 1,21–2,49), что указывает на малую силу ассоциативной связи и незначительную разницу в риске.

Таким образом, уровень CD4+-лимфоцитов у матери 350 клеток/мкл, можно рассматривать в качестве порогового, значения ниже которого являются существенным критерием неблагоприятного прогноза перинатального контакта для ребенка.

Выбор тактики родоразрешения является одной из наиболее обсуждаемых проблем ведения ВИЧ-инфицированных женщин. На основании данных мета-анализа в 1999 г. была установлена эффективность кесарева сечения, выполненного до излития околоплодных вод и начала родовой деятельности, в снижении риска перинатальной передачи приблизительно на 50 %, впоследствии показанная и другими авторами [5]. Однако в некоторых исследованиях были получены другие результаты. Так, в 2006 г. было показано, что при проведении плановой операции кесарева сечения достоверной разницы в снижении риска вертикальной передачи ВИЧ не было обнаружено. Вместе с тем авторы отмечали, что на тот момент в качестве превентивного мероприятия к данному виду родоразрешения прибегали крайне редко — лишь в 7 % случаев [6]. На сегодняшний день отсутствует консенсус в отношении дополнительных преимуществ планового кесарева сечения для женщин, получающих комбинированную антиретровирусную терапию, что находит отражение в разнообразии стратегий родоразрешения ВИЧ-позитивных женщин [7]. В публикациях последних лет отмечается эффективность планового кесарева сечения для снижения риска инфицирования ребенка при высокой вирусной нагрузке у матери к моменту родов [8]. Эффективность экстренного кесарева сечения, а также применение оперативного родоразрешения при неопределяемом уровне виремии у матери по-прежнему обсуждаются [9–11].

Согласно полученными нами данным, в ПФО в 2006–2010 гг. оперативное родоразрешение чаще производили у ВИЧ-инфицированных рожениц 2-й группы, чьи дети впоследствии оказались неинфицированными (25,5 % против 9,2 % в 1-й группе). Кесарево сечение в плановом порядке выполнено у 21 и 6,7 % женщин, а по экстренным показаниям — у 4,5 и 2,5 % соответственно [12].

При монофакторном анализе было установлено, что при естественных родах риск рождения инфицированного ребенка в 3,4 раза выше, чем при кесаревом сечении (95 % ДИ 2,49–4,58). Большее снижение степени риска достигается при плановом кесаревом сечении (ОШ = 3,8; 95 % ДИ 2,67–5,40), чем при экстренном оперативном вмешательстве (ОШ = 2,21; 95 % ДИ 1,25–3,92). Сравнение исходов перинатального контакта при выполнении экстренного и планового кесарева сечения выявило некоторое повышение риска при экстренном вмешательстве, однако это различие не является статистически значимым при α = 0,05 (ОШ = 1,7; 95 % ДИ 0,89–3,31).

В условиях широкого охвата женщин перинатальной химиопрофилактикой в ПФО, в том числе увеличения доли женщин, получающих трехэтапную профилактику [12], необходимо было оценить преимущества кесарева сечения в предупреждении передачи ВИЧ от матери ребенку при эффективном снижении вирусной нагрузки у матери к моменту родов.

Эффективность кесарева сечения при разных значениях вирусной нагрузки у матери была изучена в группе детей с перинатальным контактом, родившихся в ПФО в 2009–2011 гг. Всего завершили наблюдение 5313 ребенка, из них 260 детей оказались инфицированы ВИЧ. Кесарево сечение было выполнено в 1502 случаях.

Процент перинатальной передачи ВИЧ в данной когорте детей был равен 4,9. В группе детей, рожденных путем кесарева сечения, этот показатель составил 2,1 %, причем он был ниже в подгруппе родившихся в результате планового вмешательства (1,8 % против 3,7 % при экстренном вмешательстве). При естественном родоразрешении данный показатель составил 6,0 %.

Уровень перинатальной трансмиссии в значительной мере определялся вирусной нагрузкой у матери к моменту родов. Так, в группе рожениц с неопределяемой вирусной нагрузкой (2398 женщин) уровень перинатальной передачи составил 0,5 %. Среди тех, у кого нагрузка была < 1000 копий/мл (944 женщины), он составил 1,9 %, в подгруппе с уровнем виремии ≥ 1000 копий/мл (747 женщин) — 7,6 %. В группе с неизвестной вирусной нагрузкой к моменту родов (1222 женщины) показатель перинатальной передачи ВИЧ был равен 14,0 %.

Взаимное влияние этих двух ключевых факторов риска перинатальной передачи ВИЧ было изучено с помощью многофакторного анализа.

Так, при высокой (≥ 1000 копий/мл) вирусной нагрузке выполнение кесарева сечения имеет протективное значение для предупреждения передачи ВИЧ ребенку (ОШ = 0,22; 95 % ДИ 0,11–0,45), снижая риск инфицирования ребенка примерно в 4,5 раза. Оперативное родоразрешение, выполненное в плановом порядке, снижает риск перинатальной передачи примерно в 4,8 раза (ОШ = 0,21; 95 % 0,10–0,45). Экстренное кесарево сечение снижает риск в данной группе женщин в 3,1 раза (ОШ = 0,32; 95 % ДИ 0,07–1,52), однако различие оказалось статистически незначимым при α = 0,05.

В 2009–2011 гг. в ПФО у ВИЧ-позитивных женщин, имевших вирусную нагрузку < 1000 копий/мл, рождение инфицированных детей не зарегистрировано, поэтому в данной группе показатель ассоциации не рассчитывали.

При неизвестной вирусной нагрузке у матери выполнение кесарева сечения снижает риск инфицирования ребенка в 6,7 раза (ОШ = 0,15; 95 % ДИ 0,08–0,27). Как и следовало ожидать, более эффективно выполнение планового вмешательства (снижение риска в 7,7 раза; ОШ = 0,13; 95 % ДИ 0,07–0,28), чем экстренного (снижение риска в 5,3 раза; ОШ = 0,19; 95 % ДИ 0,07–0,51).

Особый интерес представляла группа женщин с неопределяемой вирусной нагрузкой к моменту родов. В этой группе при кесаревом сечении по сравнению с естественным родоразрешением риск перинатального инфицирования ребенка возрастал более чем в 4 раза (ОШ = 4,56; 95 % ДИ 1,38–15,13). Еще больше он увеличивался у женщин, которым кесарево сечение выполняли по экстренным показаниям (ОШ = 10,87; 95 % ДИ 1,97‑60,11). При плановом кесаревом сечении ОШ составило 3,54 (95 % ДИ 0,93–13,5). Отличие приведенного значения ОШ от единицы, однако, является статистически незначимым при α = 0,05, т. к. ДИ для этого значения включает единицу.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дифференцированного выбора тактики родоразрешения у ВИЧ-позитивных женщин с учетом уровня виремии.

Исследование показало, что одним из главных факторов риска перинатальной трансмиссии ВИЧ является количество вируса, с которым контактирует ребенок. Полученные результаты позволили обосновать выбор количественного критерия высокого риска инфицирования ребенка по данному показателю. Установлена связь риска перинатальной передачи со степенью иммунодефицита у матери. Анализ силы ассоциации при разных сочетаниях факторов риска показал, что при выборе способа родоразрешения необходимо основываться на показателях уровня виремии у матери. Выполненный анализ взаимосвязи факторов риска и исходов перинатального контакта способствует совершенствованию мер по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.

На основании проведенного исследования сделаны следующие выводы:

Определяемая вирусная нагрузка у женщины к моменту родов повышает риск перинатальной передачи ВИЧ. Высоким следует считать уровень виремии > 1000 копий/мл; при его превышении риск заражения ребенка возрастает в 4,3 раза по сравнению с более низкими ее показателями.

Риск инфицирования ребенка у женщин с неизвестным уровнем виремии к моменту родов соответствует таковому у женщин с определяемой вирусной нагрузкой.

Критерием неблагоприятного прогноза перинатального контакта для ребенка является уровень CD4+-лимфоцитов у матери < 350 клеток/мкл.

Кесарево сечение является эффективным методом профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку при высоком и неизвестном уровне виремии у матери. При неопределяемой вирусной нагрузке оперативное родоразрешение, особенно выполненное по экстренным показаниям, ассоциировано с повышением риска инфицирования ребенка.